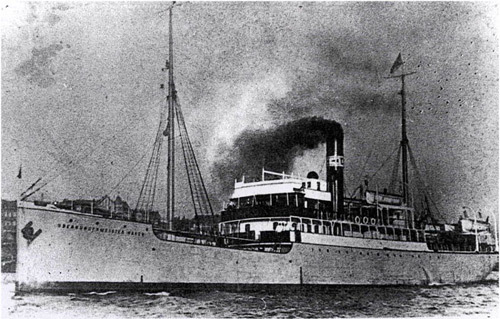

Самую первую группу высланных (не считая анархистов с меньшевиками и Кускову с Прокоповичем) составили историк А. В. Флоровский и физиолог Б. П. Бабкин — 19 сентября 1922 г. они прибыли на пароходе из Одессы в Константинополь. Затем, 23 сентября, поездом Москва — Рига выехала вторая группа, в составе которой были философы П. А. Сорокин и Ф. А. Степун. 29 сентября из Питера в Штеттин отошел пароход «Oberbürgermeister Hacken» с Н. А. Бердяевым, И. А. Ильиным, А. А. Кизеветтером, М. М. Новиковым, С. Л. Франком, В. В. Стратоновым, С. Е. Трубецким, М. А. Осоргиным и др., а также членами их семей на борту. 16 ноября пароход «Preussen» увез в изгнание Н. О. Лосского, Л. П. Карсавина, И. И. Лапшина и др. 4 декабря в Берлин прибыло 62 человека, депортированных из Грузии по политическим мотивам[119]. Под занавес, в начале 1923 г., были высланы за рубеж два Булгакова: С. Н. Булгаков, религиозный мыслитель, и В. Ф. Булгаков, заведующий домом-музеем Л. Н. Толстого.

Эмиграция их приняла не слишком радушно. По воспоминаниям Б. Н. Лосского, сына философа, и

«позднейшим рассказам дочери А. И. Угримова <…> Веры Александровны Рещиковой, прибытие их в Германию было не лишено живописности. Подплывая к Штеттину, полагавшие, что уже там их будет встречать делегация русских эмигрантов, москвичи совместно приготовили прочувствованную ответную речь, произнесение которой было возложено на Бердяева. Выйдя с пристани, вся группа выстроилась на набережной некоторое время в ожидании чего-то. Поглядев налево и направо, Николай Александрович выразил спутникам свое недоумение: „Что-то ничего не видно“. Тогда по инициативе Угримова и некоторых других, объясняющихся по-немецки собратьев, были наняты две телеги, на которые москвичи погрузили свои неприглядные пожитки и, окружив их импровизированным конвоем на случай нападения проблематических грабителей, поволоклись на железнодорожную станцию. Там вожакам удалось выхлопотать плацкарты (по меньшей мере, семьдесят) в нескольких вагонах поезда на Берлин. Посадка совершилась не без некоторых препирательств с немецкими пассажирами. Слышали, как какая-то мегера кудахтала, что „проклятые большевики пролезают и в их страну“. На берлинском вокзале москвичей ожидало такое же „отсутствие всякого присутствия“, как и на Штеттинской пристани. Но здесь на хлопоты вожаков откликнулись представители Красного Креста и помогли всем расселиться по дешевым гостиницам. Через день или два приезжие прочли в эмигрантской газете „Руль“ заметку о приезде в Берлин „высланных большевистских профессоров“. Здесь осторожно прибавлю: за что купил, за то продаю»[120].

А вот другую группу — «питерцев» — встречали «москвичи» и старые друзья-эмигранты…

Декрет ВЦИК об административной высылке был принят 10 августа. Аресты проведены в ночные часы 16–18 августа. Интервью Л. Троцкого американской журналистке Луизе Брайант-Рид, в котором обосновывались гуманные принципы осуществляемой акции, было опубликовано в «Правде» 30 августа. А 31-го, там же, появилась статья «Первое предостережение», объясняющая, в чем обвиняются арестованные, и что власть собирается по отношению к ним предпринять.

Административная высылка, т. е. высылка или ссылка без суда, была изобретена не большевиками. При царском режиме она широко применялась в отношении к представителям политической оппозиции. Советская власть, как уже было сказано, наследовала многие черты прежнего государственного управления — и данный случай не исключение.

Уже через год, 27 мая 1923 г., Ф. Э. Дзержинский в письме И. С. Уншлихту высказал свои сомнения насчет целесообразности массовых высылок:

Массовые высылки возбуждают у меня большие опасения:

1. Они организуют и воспитывают высланных и закаливают их и доканчивают партийное образование и спайку.

2. Они организуют семейства высланных и «симпатиков».

3. Они поэтому содействуют развитию и укреплению данной партии в будущем и вырабатывают будущие кадры.

Поэтому я считаю установившуюся практику широких высылок по подозрению опасной для Республики, содействующей созданию антисоветских партий и полагаю необходимым повести борьбу с этой практикой.

Прошу Вас прислать мне данные, сколько, за что, куда мы выслали и высылаем как из Москвы, так и других мест и какими принципами мы руководствуемся.

Необходимо пойти по этому вопросу с докладом в ЦК.

Я думаю, что надо установить следующие принципы:

1. Высылаются только активные и не по подозрению, а когда есть полная уверенность.

2. В тройке докладывает не только следователь или Юридический отдел, а один из членов Коллегии, который кроме ознакомления с делом, знакомится и с самим подсудимым (иначе тройка всегда будет в руках следователя).

3. Не высылаются те, которые, можно ожидать, после освобождения перестанут быть активными.

4. Не судить о человеке и деле по формальным признакам — отказался дать подписку (между прочим считаю требование подписок вредным и нецелесообразным).

5. Ко всем свидетельским показаниям (хлопотам) относиться с полным вниманием.

Лучше 1000 раз ошибиться в сторону либеральную, чем послать неактивного в ссылку — оттуда он сам вернется наверное активным, а его осуждение сразу будет мобилизовано против нас.

Ошибку всегда успеем исправить.

Высылку потому только, что он когда-то был меньшевиком, — считаю вредным делом.

Прошу дать ход этой моей записке.[121]

С тех пор практика высылок фактически перестает работать, постепенно заменяясь гораздо более жестокими мерами наказания[122].

Ой ты, участь корабля…

Не нужно искать особых аргументов, чтобы развенчать миф о единстве русской эмиграции, ее особой исторической миссии и значении ее философской мысли для развития мысли западной. Достаточно обратиться к документам эпохи — письмам, газетным статьям и все тем же мемуарам. Они так красноречивы, что почти не требуют комментариев.

Из переписки евразийцев П. П. Сувчинского и Н. С. Трубецкого:

<…> Приезд высланных я переживаю как величайшее бедствие. Когда приехала первая группа (Франк, Бердяев, Ильин) в этом был какой-то индивидуальный отбор людей. Теперь же попросту, как кусок дерна с одного кладбища на другое, как кусок мертвой кожи пересадили окончательно отживший культурный пласт из России в Берлин — для чего? — Конечно, для того, чтобы возглавить эмиграцию, говорить от ее имени и тем самым не позволить народиться ничему новому, живому и, следовательно, опасному для большевиков. Ведь если Ленин, говоря и действуя от имени России, по существу ничего общего с ней не имеет, но ведь и та интеллигенция, которая, конечно, с расчетом выслана большевиками, никого больше не представляет и будет только компрометировать эмигрантские новые поколения. Если бы видели, какую пошлость развели г-да Гессены[123] и прочие мерзавцы! Побежали на вокзал, сразу кого-то «кооптировали» в свои дохлые группы и партии, словом, обрадовались страшно. А какая польза? Что делается в Праге? Есть ли связь студенчества с профессурой? В том-то и горе, что вся русская профессура старшего современного поколения не столько явление академически-научное, сколько специфическая культурная порода людей, оторванная от существа России и характерная лишь для определенного исторического периода. Положительно, дьявольски умны большевики! Будет на что кивать в России! — Вы нас не хотите, а кроме нас есть только «Руль», «Дни», Кускова, «Накануне» и, право, мы большевики лучше![124]

119

К положению в Грузии // Дни. № 35. 9.12.1922. С. 2.

120

Лосский Б. Н. К «изгнанию людей мысли»… С. 67–68.

121

Письмо Ф. Э. Дзержинского И. С. Уншлихту о нецелесообразности массовых высылок. 27 мая 1923 г. (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 150. Л. 20). — По материалам выставки.

122

Кстати, еще в 1922 г. Соловецкие острова вместе с монастырем были переданы ГПУ с целью размещения на них концентрационных лагерей для политзаключенных. Именно туда, а не в Германию, могли быть отправлены пассажиры «философского парохода»…

123

Имеется в виду И. В. Гессен — редактор ежедневной газеты «Руль» (Берлин).

124

ГАРФ. Ф. Р-5783. Савицкий П. Н. Оп. 1. Д. 359. Л. 21–21об. Письмо П. П. Сувчинского Н. С. Трубецкому от 25.11.1922 г.