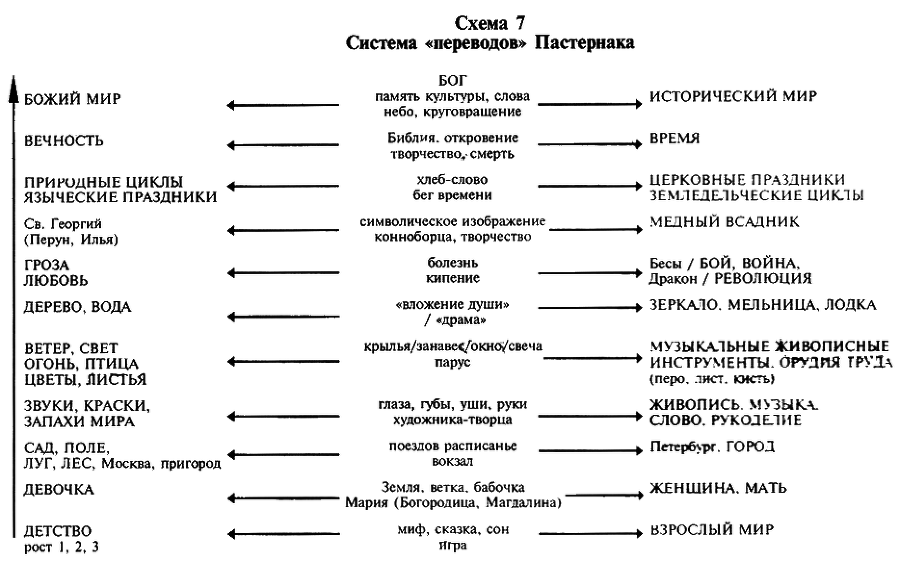

В поэме «Спк» Пастернак в своих вопросах-ответах также находит «выход из тупика» во время «ремонта» (Но где же дверь? Назад из тупика! Да полно, все ль еще он в коридоре?), и вместо «настежь открытой двери» «сонному гражданскому стиху» опять оказывается у «двери», где «мир прорезывался, грезясь». Однако сам поэт уже «вырос», и воспоминания о прошлом в поэмах плавно переходят в прозаические осмысления «ОГ», где все сущности «исторического мира» пересматриваются Пастернаком с точки зрения «смерти» и «второго рождения». Это позволяет попу очертить «охранную» границу между «Божьим» и «Историческим» мирами, которую проводит искусство (И здесь кончается искусство, И дышат почва и судьба («О, если б знал, что так бывает…» — «ВР»)), Согласно «ОГ» Пастернака, искусство должно лишь создавать систему «переводов» двух миров, а лирический субъект «занимать дистанцию» по отношению к «истории», что далее (согласно теории М. М. Бахтина) позволит Пастернаку «раздвоить свое авторство» в романе «ДЖ».

Эта система переводов из «Божьего» в «Исторический» мир и обратно отрабатывается окончательно на третьем круге и разрешающим ее противоречия звеном оказывается «бой конноборца со змеем», который осознается в «Художнике» «НРП» как «боренья с самим собой», а в центре «СЮЖ» получает разрешение в виде «Сказки». В книге «КР» этот бой уже снят везде, кроме «Нобелевской премии», где поэт сам оказывается «как зверь в загоне». В связи с этим центральным «боем» Пастернака интересны стихотворения Н. Гумилева 1921 г. «Дракон» и «Память» («Душа»), ранее не рассматривавшиеся в одном ряду со «Сказкой» Пастернака, как и стихотворение «Георгий» (1918) М. Цветаевой (о литературе по «Сказке» см. [Баевский 1993, 107–113]), а также кантата М. Кузмина «Святой Георгий» (1917)[77]. «Дракон» Гумилева раскрывает, почему после «Сказки» в «СЮЖ» оказывается «Август» Преображения, ср.: И когда, без слов, без движенья, Взором жрец его вновь спросил О рожденье, преображенье И конце первозданных сил, Переливы чешуй далече Озарили уступы круч, Точно голос нечеловечий, Превращенный из звука в луч. Дракон у Пастернака также «рассевает свет» (Пламенем из зева Рассевал он свет), а в «Августе» появляется уже «преображенный» после «боя» свет без пламени, который звучит как чей-то голос: То прежний голос мой провидческий Звучал, не тронутый распадом. Это «голос» прежней «неслыханной веры» поэта, обретший «неслыханную простоту».

Пересечение тем Георгия и Христа особенно отчетливо прописано в кантате М. Кузмина «Святой Георгий» (ср. вопрос Девы и ответ Всадника: — Не светлый ли облак тебя принес? / — Меня прислал Господь Христос), здесь же обнаруживаются и основные цвета иконы «Чудо Георгия о змие» — белый и красный, которые затем станут основными в романе «ДЖ» (См. 3.5). Ср. у Кузмина: Светлое трисолнечного света зерцало, Ты, в котором благодать промерцала, Белый Георгий! <… > Сладчайший Георгий, Победительнейший Георгий, Краснейший Георгий, Слава тебе! (краснейший также здесь может означать и ‘прекраснейший’).

Стихотворение же «Память» («Душа») Н. Гумилева обнаруживает несколько символических пересечений с идеей «роста» Пастернака: Только змеи сбрасывают кожи, Чтоб душа старела и росла. Здесь путь «памяти-души» в «росте» олицетворяется как раз в образе св. Георгия, а путь Георгия сливается с Млечным Путем: Это Млечный Путь расцвел нежданно Садом ослепительных планет. В идиостиле Пастернака идея «роста» имеет ту же символическую потенцию «сбрасывания кож» и «обнажения души» (ср. в «ВП», где у ищущих «своего мальчика» людей с голосов и с души спущена и ободрана кожа [4, 91]); на большого извивающегося вверх Дракона похожи круги его эволюции: оставляемые поэтом позади круги подобны сброшенной «коже» растущего дракона, хранящего в памяти при «сбрасывании» весь ход своей эволюции. Ибо, по меткому замечанию И. Бродского [1992, 233], «бредовые существа», пришедшие из мифологии, — «суть наши автопортреты в том смысле, что в них выражается генетическая память вида об эволюции». Поэт же «прежде всего узнает себя в Драконе, а не в св. Георгии» [Там же, 234]. Млечный Путь у Пастернака после «преображения» обнаруживается в заключающем «СЮЖ» стихотворении «Гефсиманский сад», где и открывается путь в вечность, но уже без противоборства и без огня и меча. Сам же Гефсиманский сад удивительно похож на сад «Начальной поры» поэта — сад «расцветших миров» — «ослепительных планет».

Вводя в орбиту Пастернака поэтов-современников, мы не имеем в виду прямого заимствования, а лишь подчеркиваем «светопрозрачность» друг другу поэтов, рожденных в конце XIX в. Становится ясным, что для поэтов символистского направления А. Белого, А. Блока и поэтов и писателей «постсимволизма» (Гумилева, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака и др.) бой Георгия со змеем оказывается в центре коллизий XX в., как ранее в XIX в. у западноевропейских символистов (ср., например, стихотворение «Святой Георгий» Верхарна, организующее композицию его книги «Представшие на моих путях»). Для Пастернака этот «бой» начался еще в «сиду» «СМЖ», когда обнаружились первые признаки «замерзаниия» и «конца света». Так, стихотворение «Определение творчества» в разделе «Занятье философией» следует сразу после «Болезней земли», и, но Пастернаку, творчество К преставлению света готовит, Конноборцем над пешками пешими. Как мы писали, Пастернак параллельно работает над драматическими отрывками о французской революции, параллелизируемой с русской, где главный герой Сен-Жюст ассоциирует себя с Георгием.

В окончательном виде образ Георгия Победоносца складывается у Пастернака к концу Великой Отечественной войны, именно тогда, когда он непосредственно начинает работать над текстом романа «ДЖ». «Стихи о войне», входящие в книгу «НРП», показывают, как определялся в своем значении этот образ, начиная от «Страшной сказки» (1941) до «Ожившей фрески», «Победителя» и «Весны» (1944), венчающих цикл о войне. Значит, уже в 1944 г. Пастернак ясно видит перед собой «даль романа» и своего героя, перешагнувшего земные границы: И будущность, как ширь небесная, Уже бушует, а не снится, Приблизившаяся, чудесная («Ожившая фреска»).

Интересно, что в «Лебедином стане» Цветаевой московский герб, на котором «герой пронзает гада», появляется еще в апреле 1918 г. (№ 28). Еще тогда Цветаева во имя Бога и души живой просит вернуть Москве вольность и доказать — народу и дракону — Что спят мужи — сражаются иконы. В «Сказке» Пастернака Дева и конный как раз «засыпают» после боя: Силятся очнуться И впадают в сон. Таким образом, У Пастернака как бы буквально сражаются «Ожившая фреска» и тексты Священной истории, и все время в полусне, чтении, и ожидании Откровения находятся «живые души» его лирических героев. «Иконами» и «заветами» ограждается «сад» Пастернака — только так поэту удается победить дракона полуобморочного бытия и дожить до «Рассвета» (ср. «рассевающего свет» Дракона Пастернака по контрасту с «Я» «Стихов о неизвестном солдате» Мандельштама: И сознанье свое затоваривая Полуобморочным бытием, Я ль без выбора пью это варево, Свою голову ем под огнем?).

Таким образом, «наследственное содержанье» первого круга Пастернака, пережив «второе рождение» и вобрав в себя миров разноголосицу, вновь развивается поэтом в книге «На ранних поездах». Здесь «ранними поездами» соединяются Лес, Сад и Город, и происходит окончательный скачок «поверх барьеров». На этом круге вновь происходит экстраполяция внутреннего мира но внешний, и слона, ритмы и композиции стихотворении, наполняясь памятью предшествующих кругов, становятся «неслыханно просты», и оказывается, что у поэта «по распахнутым покоям» все «загадки в гласностях снуют» («Дрозды»). Сама же «Сестра мои жизнь» как alter ego возвращается в стихотворении «Все наклоненья и залоги…» (1936), которое не вошло в книгу «НРП». Здесь поэт в невиданно расширенном мире, стоя на пепле рухнувших планет, вновь возвращается Грозой… в обманы/ веток, дождем, обдающим до дна, и ищет в них свою душу. Со всем пастернаковским миром происходит то же, что с «Городом» (1940–1942): Он сам, как призраки, духовен Всей тьмой перебывавших душ. Он наполняется памятью и «духом» вещей, в которые поэт уже «вложил душу» на предшествующих кругах (ср. во «ВР»: Не сможет не сказаться поневоле Созревших лет перебродивший дух). Созрели плоды (ср. Яблоне — яблоки, елочке — шишки в «Вальсе со слезой» и конец «СМЖ»: Разлегшись, сгресть, в шипах, клочьми Событья лет, как шишки ели), «Неоглядность» замыкает круг с «ЛШ» блеском морского флота, и происходит возвращение «вглубь» к далеким пристаням, где Россия волшебною книгою, раскрытою на середине, «пишется заново Ближайшею первой метелью <…> белая, как рукоделье» («Зима приближается»). Так книга «НРП» и ей современные стихотворения вплотную подходят к циклу «СЮЖ» и всему корпусу романа, замыкая с ним третий круг. Хотя само художественное пространство «ДЖ» как раз расположится в первом, втором и «недожитом» Живаго третьем круге — т. е. до 1929 г., до «второго рождения» в исчислении времени «Исторического мира» и вплоть до «СЮЖ» в исчислении «Божьего мира». В центре романа окажется Москва, где Пастернак дома, у первоисточника, т. е. у строк, которыми заканчивается книга «На ранних поездах». При этом первая книга романа открывается как раз белой метелью.

77

Последняя параллель с текстом М. Кузмина предложена для рассмотрения И. П. Смирновым. В кантате Кузмина легенда о святом Георгии и Деве переплетается с древнегреческими мифами: мифом о Персее, спасшем Андромеду, мифом о Коре, Персефоне, или римской Прозерпине, чей возврат из подземного царства знаменует собой приход весны, и др. Для романа «ДЖ», видимо, актуально именно синтезированное, обобщенное понимание «боя» Георгия с гадом у Кузмина.