P. S. Вы спрашиваете о моем <…>[*] Но у меня с собой <…>[*] нет. Постараюсь лично <пере>дать Вам в Москве. Не забываю, <что С>ергей Алексеевич обещал мне свой[968].

<Москва. Осень 1903 г.>Постараюсь на днях зайти к Вам, но при всем желании не могу назначить дня. У меня бездна дел и своих, и маминых, и относительно библиотеки отца[969]. Кроме того: хочется еще самому сосредоточиться на чем-либо. Для этого у меня остается вечер, который тоже далеко не всегда мой (часто у меня бывают знакомые и товарищи)[970]. У меня есть дело до Сергея Алексеевича. Вероятно, буду у Вас сегодня, завтра, но днем. Что же касается вечера, то я лучше зайду к Вам не назначая срока. А то могу и обмануть.

Остаюсь глубокоуважающий Вас и готовый к услугам

Серебряный Колодезь. 21 июня <1904 г.>Глубокое спасибо за те разъяснения, которые Ты мне дала. Мне нисколько не скучно писать и читать о спиритизме[971]. Наоборот: чрезвычайно интересно узнать Твое отношение к нему. Вот почему опять возвращаюсь (Ты простишь?) к этому пункту, потому что мне хотелось бы вкратце объяснить Тебе основания моего отношения к спиритизму (как самостоятельному направлению, могущему давать материалы для религиозно-мистического пути). Я не стану говорить о спиритизме в общем смысле, ибо здесь он уже спиритуализм, религия, мистика. Нет, я хочу коснуться того «спиритизма», который заявляет права на «особое существование» наряду с другими мистическими течениями. Только о нем я и буду говорить.

Начну с Твоих слов: «Здесь уместно бы было говорить еще о пути совершенства духов, о перевоплощении. Но ведь все это ты назовешь ненаучным вздором…»

Я не преувеличиваю значение науки. Если Ты знаешь меня, то, конечно, согласишься. Еще менее я позитивист, ибо позитивизм, касаясь системы наук, должен пренебречь несоизмеримостью методов, присущих различным дисциплинам, чтобы истолковать, например, явления цикла «Ь» в терминах цикла «с».

Позитивизм — здание, построенное на песке: песчинки — тоже камни, только маленькие. Каждый камешек соответствует науке на последней стадии ее дифференциации. Если здание, построенное и равное 1/10 этого камня, можно считать устойчивым, то здание, построенное на миллиардах таких камешков, — будет зданием, построенным на песке. Таков позитивизм. Я нарочно подчеркиваю это, чтобы ты не упрекала меня в позитивности.

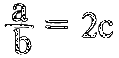

Но, допуская относительность каждой отдельной науки и совершенную призрачность системы таких наук, я, как естественник (а следовательно, хотя бы элементарно знакомый с приемами научных методов), должен признать за этой относительностью характер точности. Если наука нам дает формулу — a/b = 2с[972], то я, хотя и не зная цифрового значения а, Ь, с, все же безусловно должен принять отношение между этими буквами за истинное. Относительность науки зависит от формализма ее методов, но, с другой стороны, усвоение характера этого формализма сообщает нашему разуму устойчивость. Наука дает нам экстракт из того, что в несовершенном виде именуется «здравым смыслом». Математические символы, эмпирические законы природы, порой как бы нарушая здравый смысл (открытие Коперника и т. д.), на самом деле лишь упорядочивают его — это всё кристаллы самоочевидности. Всякая деятельность, не ставящая ребром вопроса о неизбежности (априорности) методов, которыми пользуется наш разум для построения теорий и объяснений эмпирических фактов (в данном случае «феномены» спиритизма), — всякая такая деятельность после бóльших или меньших колебаний непременно укладывается в общие нормы научных методов. Если известному циклу явлений стремятся дать разумные догматы, уясняющие данный цикл, вопрос о применении к нему научных методов есть вопрос только времени.

В смысле признания методологической точности научных результатов я поклонник науки. В смысле же признания за этими отношениями абсолютных прав на нашу психику — враг.

Вот почему, если я начну нападать на спиритизм[*], то со всякой точки зрения мне представляются неистинными: не сами феномены, а методы их уяснения.

Если спиритизм — одна из зачаточных наук, мистицизм, обволакивающий его, должен исчезнуть.

Если же спиритизм всегда будет повит <b>«дымкой мистицизма»</b>

И вот почему.

На протяжении нескольких столетий от средневековых схоластиков и до наших дней господствует деление свойств окружающего нас разнообразия на акциденцию и субстанцию. В понятии об акциденции объединяли преходящее разнообразие свойств вещей, в понятии о субстанции — выражали мысль о неизменной основе всего. Мы видим стремление ученых и философов к отысканию и определению единой, мировой субстанции, а также разделению предметов на форму и содержание. То субстанцией называли дух, то материю с ее неизменными, чисто механическими законами. С формой между прочим отождествляли тело, с понятием о содержании — душу. И наоборот: формой оказывался разум, содержанием — материя.

Ряд блестящих научных открытий дал возможность, опираясь на точные результаты, составить естественную картину мирового процесса, в основе которого лежали физико-химические законы, приведенные к числу и мере (здесь связь физики с математикой в механике). Получалась сама собой механическая картина развития жизни. Физиология растений и животных без остатка оказалась разложимой на естественные процессы, обнаружилась связь между психическими факторами и их физиологической основой. Получилась стройная система механических, последовательно усложняемых отношений. Дух и материя с этой точки зрения различались не качественно, а, так сказать, количественно, и явилась возможность называть механикой всякую разумную целесообразность. И если возможно говорить о духе с этой точки зрения, то этим понятием обозначается форма, выражающая род порядка, в который приводится материя восприятия, т. е. порядок движения материальных частиц (сущность).

С другой стороны, Декарт, Лейбниц и др. признавали за индивидуальной душой характер духовной субстанции. По Лейбницу, душа — простая, первичная сущность, монада. Вся действительность — бесконечное разнообразие сопряжений этих живых единиц (монад). Но, допуская закон непрерывности, признавая реальное взаимодействие внешних и внутренних факторов, разнообразие психических процессов можно допустить лишь при условии взаимодействия моей монады-субстанции (сущности, души) с другими субстанциями. А эти взаимодействия устраняют самостоятельность монад, и душевный атом (монада) теряет значение носителя душевной личности. Далее: Кант блестяще выводит идею о душе из умозаключения, ложно образующего формальное определение моего «Я», в реальное понятие о пребывающей, простой сущности. Ценные физиологические исследования Вундта[974], а также философское развитие идей Канта Шопенгауэром привело к единственно возможному способу рассмотрения нашего «Я»; а именно: как хотения, волю.

Душа и тело различны не сами по себе, а по методам рассмотрения. «Нечто», рассматриваемое с точки зрения непосредственного метода (интуитивно) как душа, с точки зрения внешнего наблюдения — «бездушная» природа. Ты пишешь: «Желанный дух стал свободен от тела». И это типично для спиритизма, разрывающего «нечто» единое на тело и душу вместо того, чтобы внутренним преображением освободиться от форм познания, мучительно дробящих «единое» на «многое». Тогда можно говорить о преображении, воскресении тела, или о материализации души.

В одном случае метод логический, лежащий в основе всех научных методов. В другом случае интуитивный символизм переживаний, оформливающий религиозное откровение.

Результаты применения обоих методов абсолютно несоизмеримы. Тут ведь пропасть бóльшая, чем расстояние планет друг от друга, ибо, с одной стороны, развертываются миллиарды столетий и верст, а с другой, все эти миллиарды — только содержание моего «Я». В одном случае — самостоятельный предмет; в другом — мое переживание. Оба метода правильны. Один дает точность переживаний; другой — точность отношений.

Смешивая методы, получаем «ни то ни се — ни Богу свечки, ни черту кочерги».

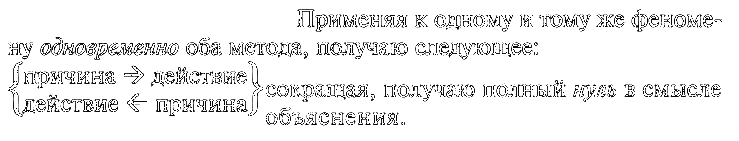

Как же я должен рассматривать физические феномены спиритизма? Если это мое переживание, т. е. если я применяю к ним психологический метод (по существу мистический), мне совершенно безразлична вся эмпирическая сторона спиритизма (в узком смысле), и я прямо вступаю в сношение с духами высшего порядка, раз я сын Божий, брат Христов. Пророческие голоса, слуховые галлюцинации Иоанны Д’Арк[975] ведь были осмысленны (они касались судьбы Франции) — на что мне хамики, за что меня сажают в спиритизме сперва в лакейскую с существами низшими сравнительно со мной? Да и наконец, что это за деление духов на высшие и низшие — на чем оно основано? На духовном созерцании, на откровении: но тогда результаты откровения непримиримы с необходимым в начале эмпиризмом, ибо в одном случае физический феномен является действием моей психической работы, а в другом моя работа истолкования феномена является действием самого феномена. То, что в одном случае причина, в другом действие. Закон причинности в обоих методах навыворот. Применяя к одному и тому же феномену одновременно оба метода, получаю следующее: {причина → действие, действие ← причина}[976] сокращая, получаю полный нуль в смысле объяснения. Отсюда моя теоретическая боязнь смешения методов, ибо это есть серединная серость, черт с насморком, круглое ничто. В этом же смысле смешение методов есть одно из проявлений хаоса: «<b>iсh liеbe</b><b>des oranges</b>

Итак, смешение методов недопустимо ни с научной, ни с мистической точки зрения в спиритизме, а Ты пишешь: «Открывается в спиритизме длинный ряд ступеней познания». Что ты здесь разумеешь под познанием? Какое познание? Разумное? Но в таком случае, как бы ни был велик ряд ступеней этого познания, он должен быть объединен методом, для того чтобы я мог непогрешимо (со всех точек зрения) согласовать первоначальные данные познания с конечными. Далее Ты поясняешь, что физические феномены — первая необходимая ступень. Стало быть, дальнейшие ступени — психические переживания. Но из вышесказанного это невозможно без смешения методов, т. е. без хаоса, серединности. В одном случае познание понимается в одном смысле, в другом случае — в совершенно ином, и совместное объединение этих «познаний» без основательного знакомства и творчества в «области теории познания» (самая сериозная область философии) невозможно, ибо между этими познаниями есть некоторая коренная разница. Я могу 100 лет упражняться в области феноменов материализации, стуков и т. д., и все же ни на шаг не подвинусь в произвольном творчестве их и управлении ими (теургизм). Если же физические феномены рассматриваются, как объективные, а не моими переживаниями вызванные, то они тотчас подпадают под рубрику неизвестных доселе законов природы; и в этом случае я не могу смешивать методы и давать внутреннее объяснение тому, что без сомнения объяснимо и научно (т. е. относительно, но зато точно в своей относительности). Зачем тогда в изучение фактов вмешивается с научной точки зрения проблематическое и недоказуемое существование духов. В современной психологии и философии нет и помину о тех взглядах, которые душе приписывают значение абсолютной субстанции. И вдруг еще: «Духи средние, высшие, низшие»? Ведь это равносильно фетишизму?

А раз выступает на сцену вера в духов, наука складывает руки, ибо для нее все это — туманная, давно потерявшая смысл фантазия. Но и мистика не может согласиться с необходимостью внешних феноменов. Ни Христос, ни Будда, ни пророки не устраивали сеансов, а если и производили чудеса, то они имели явно прообразовательный смысл, т. е. были символами, а не феноменами[*]: во всяком случае, все это внутренние факторы, и значение феноменальной реальности их третьестепенное («Род лукавый, род прелюбодейный, чудес просите и чудеса не даются вам»)[978]. Важно, что чудеса-символы-галлюцинации происходили вдруг без сеансов, без преднамеренности. Не нужно бояться слов самогипноз, галлюцинация в применении к чудесам, ибо «теория познания», столь суровая к некоторым сторонам спиритизма, дает основание полагать, что методы наук, приводящие к теории гипноза и галлюцинации, сами суть только галлюцинации. Мир символических, прообразующих, а также преобразующих (чудес) деланий освобождается, но эмпирическая сторона спиритизма разбивается вместе с научными методами, как одна из наук в зачаточном состоянии.

Дорогая Нина, еще раз пойми меня: безусловно я не нападаю на спиритизм, верю, что Ты, вкладывая везде спиритуалистическую подкладку, разбираешься, и для Тебя, конечно, безопасен спиритизм; в данном случае я нападаю на формальную сторону спиритизма, поскольку он сам в себе довлеющее направление, отделенное от общерелигиозного русла своей эмпирической подкладкой. В данном случае мои нападки не существенны, а формальны (и с этой стороны безусловно правильны); основания их, в общем, те же, что и основания моих нападок на теософию, которая, будучи тоже замкнутым направлением, претендует на какие-то общелогические основания, не желая считаться с тысячелетней кристаллизацией логики в науке и философии. Оба направления, противопоставленные друг другу, хаотичны благодаря смешению методов.

Остается сказать нечто об «офицерах». Еще Декарт был офицером[979]; а ныне очень много молодых и старых военных, получивших солидное научное образование, и я не вижу оснований с военным мундиром непременно соединять глупость или необразованность.

Но довольно, довольно, Ниночка. Прости меня, я слишком многое написал. Мне хотелось только показать Тебе, что я 1) все-таки прав, теоретически настаивая на разделении методов, и что Ты не совсем верно поняла основания моих нападок, 2) я нисколько не заражен скепсисом, в знак чего поручаю духам ветра осыпать Тебя моими поцелуями.

Милая, милая, — все это несущественно. Люблю, молюсь, радуюсь на Тебя. Целую Твой образочек.

О, какая радость мне увидеть Тебя, милая, милая.

Заглянуть в Твои глаза, и без слов улыбаться, улыбаться…

Милая.

*

Угол листа с текстом оторван.

*

Угол листа с текстом оторван.

968

Речь идет, по всей вероятности, о фотопортретах.

969

Отец Белого, Николай Васильевич Бугаев, скончался 29 мая 1903 г. В октябре 1903 г., согласно свидетельствам Белого, ученик отца профессор Л. К. Лахтин «обращается с просьбой к маме: отдать математическую библиотеку отца в Университет; мама соглашается», после этого Белый взялся «за составление описи библиотеки» (Белый Андрей. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 40 об.).

970

Подразумеваются «воскресенья» у Белого, начавшиеся с октября 1903 г.: «Собрания бурные, многочисленные, по 25 человек; ряд дебатов, прений, чтение стихов» (Белый Андрей. Ракурс к Дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 19 об.).

971

Письмо Петровской, на которое отвечает Белый, в его архиве не сохранилось. «Спиритическая» тема, заданная в этом письме, была подготовлена обстоятельствами их общения весной 1904 г. О мае 1904 г. Белый вспоминает: «Бываю у „Грифов“; <…> в доме у „Грифов“ начинаются спиритические сеансы; Н. И. <Петровская> оказывается сильным медиумом; в спиритическом кружке принимают участие Соколовы, Ланг, Брюсов, композитор Ребиков <…>; я отношусь чрезвычайно враждебно к этому кружку, как и вообще к спиритизму» (Белый Андрей. Материл к биографии. Л. 46). Петровская, вспоминая о деятельности спиритического кружка, отмечает: «Меня стали неудержимо манить „спиритические тупики“. Прочитав немало спиритических и теософских книг, я хорошо знала, придерживаясь, конечно, круга принятых идей, к каким отрицательным последствиям ведет бесцельное проковыривание дырок в занавесе, отделяющем потусторонний мир. <…> Но неудавшееся преображение жизни оставалось в душе зияющей дырой. Если не удалось преобразить, может быть уже исказить-то удастся, думала я злорадно» («Жизнь и смерть Нины Петровской» / Публикация Э. Гарэтто // Минувшее. Исторический альманах. Paris, 1989. Вып. 8. С. 61).

972

В наст. изд.

*

В узком смысле.

974

Вильгельм Вундт (1832–1920) — немецкий психолог, физиолог, философ, один из основоположников экспериментальной психологии. Его труд «Основания физиологической психологии» (1874) Белый перечитывал в июне 1904 г. (Белый Андрей. Материал к биографии. Л. 46) в ходе работы над статьей «О границах психологии» (см.: Белый Андрей. Символизм. Книга статей. М., 1910. С. 31–48).

975

Жанна д’Арк (ок. 1412–1431) уверяла, что к подвигу спасения короля, крестьянства и Франции ее призвали голоса архангела Михаила, св. Маргариты и св. Екатерины.

976

В наст. изд.

*

Здесь уместно подробно коснуться определения феномена и символа, чтобы показать их коренную разницу, но боюсь, что письмо разрастется.

978

Неточная цитата. Ср.: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему» (Мф. XII, 39, XVI, 4).

979

Рене Декарт по окончании иезуитской школы поступил в 1617 г. на военную службу, где находился, с перерывами, до 1628 г., участвовал в нескольких походах и сражениях.