Может быть, старик сам с ещё большей страстью, с более глубоким пониманием перечитает возвращённую ему книгу. Кто знает, возможно, он сам предложит мне взять старинную рукопись, которую так долго хранил на дне коврового чувала. Чудесная рукопись! Она содержит гениальные произведения, положившие начало туркменской классической литературе — стихи Махтумкули.

1938

Перевод А.Аборского

Бекге Пурлиев

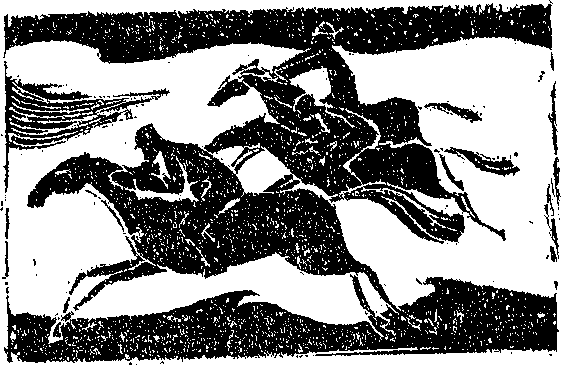

На скачках

Перед началом скачек на ипподроме оживлённо. Шум, разговоры, в середине длинных рядов скамеек под навесом играет духовой оркестр. Любители скачек обмениваются мнениями, оценивают коней, которых внизу водят и проезжают, готовя к заездам. Особенно шумно в первом ряду, где разместилась группа мальчишек.

— Интересно, какая же из них обгонит? — спрашивает смуглый паренёк в расшитой тюбетейке и рубахе небесного цвета.

— По-моему, вон тот, буланый, возьмёт. Ну и конь, прямо, как огонь!.. Он обязательно возьмёт! — воскликнул другой мальчик.

— Это же сын Тарлана, ребята. Вот увидите его на кругу, — неожиданно вмешался в разговор сидевший во втором ряду, сразу за мальчиками, седобородый красивый дайханин с живыми глазами, одетый в просторный халат и пышную чёрную папаху.

— Неужели? — переспросил мальчик, восхищавшийся буланым жеребчиком. — Так против него ни един конь не устоим!

— Ай, вечно ты преувеличиваешь! — сказал его сосед, белолицый носатый Ораз.

— Нет, насчёт старого Тарлана тут спорить не приходится, — опять вмешался старик, сидевший позади. — А этот конь, — он показал на буланого жеребца, которого в это время вели мимо них на поводу, — единственный из потомков Тарлана. Мы ему имя отца дали. Он, гордость наша, чуть не пропал.

Все мальчики, как по команде, оглянулись на дайханина.

Тот вынул из кармана своего серого халата кисет, расшитый ковровым узором, скрутил цигарку.

— Вы не слыхали про Абды? Вот такой же, как вы, паренёк, из нашего колхоза, сын кузнеца Мереда. Пионер. Геройский поступок совершил! В огонь не побоялся броситься!

Ребята и взрослые, сидевшие поблизости, внимательно слушали старика. Кто-то, поздоровавшись и назвав его по имени — Кандым-ага, — пересел поближе.

— Да, случилось-то это осенью, без малого три года назад. Ветрено было, погода такая, что с души воротит. Ветер порывистый насквозь так и пронизывает. Я отлучился домой пообедать. А в тот день Абды прямо из школы отправился к нам на конюшню. Там один племенной жеребёнок стоял — остальные на пастбище были. Абды и шёл его проведать. Жеребёнок вроде под его опекой считался, или, как говорят, подшефный его был. Идёт он и вдруг видит: горит конюшня. Он — бегом, а там уже деревянные переборки занялись и наверху стропила захватывает, вот-вот крыша упадёт. Вбежал он в конюшню, туда-сюда мечется, хочет пробиться вперёд — дым душит. И слышит Абды: Тарлан кидается во все стороны, выйти не может. Такой жеребёнок давно бы, конечно, сообразил, как выйти, да привязан он был крепко. Вот Абды кое-как подбежал к нему, вынул нож, верёвку перерезал.

Конь кинулся к свету и нечаянно парня-то, спасителя своего, грудью задел и сбил. А там и доски с огнём валятся на него, и камышовая крыша уже догорает, одни стропила торчат.

Я из дома дым заметил, побежал. Издали вижу — Тарлан, как мотылёк, выпорхнул из горящей конюшни и кинулся с испуга прямо в степь, только копыта мелькают. Конюшня полыхает вовсю. Подбегаю, и тут прямо из пламени на меня выскакивает Абды. Чуть сердце у меня не разорвалось от ужаса. Смотрю, рубаха обгорела, волосы местами опалённые, а спина такая красная, будто кожу с парня сдирали. Смотреть страшно. Хочу взять его на руки, к доктору нести, а он говорит: «Не надо, Камдым-ага, сам пойду». Я не послушал его, взял поосторожней и — в больницу. Утешаю: «Ничего, ничего, мол, поправишься, подживёт», а у самого слёзы из глаз. Вот она и больница. Издали кричу: «Доктор, доктор, бросьте всё, парню помочь надо!»

Велят класть его на стол лицом вниз. Спина-то, значит, сплошь вся обгорела. Доктор осмотрел ожог и что-то помощнице своей говорит, а я уже в другой комнате нахожусь, не мешаю им, только в дверь заглядываю. А Абды руки разметал, вот так, будто обнял стол, голову набок держит, глаза крепко зажмурил, и зубы стиснул. Что вы думаете, лежит там и не плачет, а мне глаза так и застилает, удержаться не могу.

Кандым-ага пропустил сквозь пальцы свою густую бороду, помедлил немного и стал прикуривать потухшую папиросу.

— Из больницы я, конечно, сразу в кузницу, к его отцу, — продолжал он. — Прихожу, а Меред раскалённую полосу железа из горна только вытащил, стучат по ней с молотобойцем, и на меня не глядят, «Мастер, кричу, оставь железо, слушай, беда, мастер!» А он стучит, не обращает внимания. Потом, как посмотрел на меня, молоток уронил из рук: всё у меня, видно, на лице написано было. «Абды, говорю, твой Абды»… — а сказать толком сил не хватает. Наконец растолковал ему, и мы в больницу.

Накинули на нас с Мередом белые халаты. Доктор помедлил немного, стоит ли, дескать, беспокоить больного, но пустил. Абды, как увидел нас, лицо закрыл руками и заплакал навзрыд. Отец — слова не может сказать. «В огне горел ты, Абды, — не плакал, — говорю я ему, — доктор операцию делал — ни ввука не слышали от тебя, а теперь, видно, раны разболелись?» «Нет, ничего не болит, ничего не болит у меня», — говорит Абды, а сам на отца глядит, хочет видно, чтобы отец не очень убивался, да чтобы мать дома, как узнает, меньше плакала. Ну, я вижу, парню мужества не занимать, самого боль нестерпимая мучит, а он слёзы вытер и нас ещё спрашивает про жеребёнка. «Как, говорит, Тарлан, выживет ли?»

— А Тарлан, — мельком взглянув на беговую дорожку перед трибуной, закончил Кандым-ага, — я полагаю, не подведёт он нас сегодня. Правда, первый раз мы его сюда, на областные соревнования вывели, но надеемся: через огонь прошёл!..

Рассказчик замолк и, высоко подняв голову, устремил взгляд на край ипподрома, куда выезжали к началу заезда несколько всадников. Мальчики всё продолжали смотреть на старика, словно ожидая, что он что-то ещё скажет им про Абды и Тарлана.

Но старик вытащил из кармана свой кисет и, не сводя глаз с коней, стал быстро сыпать табак в бумажку, рассыпая его по полам халата.

— Дедушка, а Абды выздоровел? — спросил мальчик в голубой рубахе. Но Кандым-ага не отвечал и не слышал, о чём его спрашивали.

Наверху зазвонил колокол, на поле взмахнули флажком, начался заезд.

Пыль взвилась за конями, они во весь опор промчались по кругу.

— Ого, а вороной-то вороной! Впереди пошёл! — закричали ребята.

— Это Карлавач, наша красавица Карлавач. Честное слово, картина, а не лошадь! А ну, Карлавач! — громко стал выкрикивать худощавый дайханин — старик с желтоватой бородкой.

Часто затягиваясь дымом папиросы, ссутулившись, Кандым-ага сидел молча. Тарлан никак не выделялся из бегущей кучки пятёрки лошадей. Все они неслись вихрем, почти голова в голову. И тут желтобородый опять закричал…

— Зря шумишь, эй, сосед, — не стерпев, осадил его Кандым-ага. — Сказано, кошка быстра только до сеновала.

Желтобородый ничего не слышал, кроме своего голоса, и продолжал выкрикивать слова одобрения своей любимой лошади, но тут из первого ряда звонко раздалось:

— А ну, глядите — теперь Тарлан нажимает!

— Вот пошёл, сейчас он её догонит.

— Ой, ой, сейчас эту Карлавач с пылью смешает! — кричали дружно ребята: все они явно держали сторону буланого.

Расстояние между Тарланом и идущей пока впереди красивой вороной кобылой с длинной тонкой шеей и точёными ногами понемногу сокращалось. До финиша было недалеко, и в публике уже почти не было и равнодушных. Оставалось всего метров триста до конца, когда за плечами у мальчиков раздался зычный, уже знакомый им голос:

— Абды-джан, Абды-джан! Прибавь! Дай! Подгони! Слегка, слегка подгони! Гей, молодец, — самозабвенно кричал старый дайханин.