Основная задача флота — наступление на Перл-Харбор. С самого начала разработки операции императорскому флоту в качестве основной была поставлена следующая задача — нанести внезапный удар по Перл-Харбору силами авиации, надводных кораблей и подводных лодок

То, что американский флот, сосредоточенный на Гавайях, является основным объектом удара императорского флота, было определено с самого начала разработки предстоящей операции. Однако тогда предполагалось, что это будет осуществлено весьма ограниченным количеством подводных лодок. Но по мере развития авианосцев появились новые взгляды на использование авианосной авиации для внезапного удара. Основоположником этих взглядов явился главнокомандующий Объединенным флотом адмирал Ямамото Исороку.

В военных штабах в течение многих лет изучалась идея проведения блокадных операций. Преобладало мнение, что в районе Гавайских о-вов должны проводиться поисково-ударные действия подводными лодками, тогда как план применения авиационных ударов отсутствовал.

В августе 1941 года положение изменилось. Был достигнут успех в изучении общего плана действий Объединенного флота, и на заседании военного совета Ямамото изложил свой проект нападения на Гавайские о-ва.

В то время военно-морской отдел Ставки обнаружил недостаток самолетов для осуществления операции в зоне Южных морей. Вместо того чтобы как-то устранить это несоответствие, теперь требовалось задействовать почти всю авианосную авиацию на такую рискованную операцию, как нападение на Гавайские о-ва, что практически было неосуществимо.

И все же во второй декаде сентября на игре в военно-морской академии узким кругом лиц в обстановке большой секретности в специально отведенной комнате отрабатывался внезапный удар по Гавайским о-вам. 13 сентября по окончании игры состоялось заседание научно-исследовательского отдела академии. Здесь пришли к выводу, что операция весьма рискованна, поскольку соотношение по кораблям было 2: 1 в пользу американцев.[27]

К числу трудностей, которые могли встретиться при нападении на Гавайские о-ва, были отнесены:

почти полная невозможность избежать обнаружения американскими разведывательными дозорами сил, выделенных для внезапного удара;

снабжение на переходе в течение примерно 12 дней и сложность метеорологических условий;

невозможность определить вероятный характер действий основных сил флота противника, даже если удастся благополучно приблизиться к Гавайским о-вам.

В связи с небольшими глубинами в районе Перл-Харбора было трудно использовать авиационные торпеды, а другими крупными снарядами, способными нанести смертельной удар основным силам флота, Япония в то время располагала в ограниченном количестве. Поэтому от окончательного вывода было решено воздержаться и продолжать изучение указанного вопроса.[28]

Вскоре соглашение между сухопутным и морским командованием продвинулось вперед; сухопутное командование согласилось перебросить соответствующее число самолетов из Маньчжурии для действий против Малайи и Филиппин, в результате чего здесь было обеспечено абсолютное превосходство в авиации. Одновременно выявилась возможность выделить часть авианосной авиации для оказания поддержки сухопутным войскам в зоне Южных морей. В этот период военно-морской отдел Ставки утвердил основные положения плана нанесения внезапного удара по Гавайским о-вам.

20 октября план получил неофициальное наименование «Основное содержание операций императорского флота». 3 ноября начальник морского генерального штаба Нагано информировал прибывшего в столицу главнокомандующего Объединенным флотом Ямамото о плане операций флота и о том, что на первом этапе внезапный удар по основным силам флота противника должен быть нанесен шестью авианосцами.

Идея нанести одновременно с началом боевых действий удар по американским кораблям в Перл-Харборе силами карликовых подводных лодок родилась во время игры в августе 1941 года. Карликовые подводные лодки погружаются на большие лодки-носители, на их палубах доставляются в район боевых действий, спускаются на воду за пределами гавани, затем проникают в гавань и производят атаки одновременно с ударами авиации.

ГЛАВА V

СОСТОЯНИЕ ЯПОНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ К НАЧАЛУ ВОЙНЫ

1. Сухопутные войска

Перед маньчжурским инцидентом японская армия состояла по планам мирного времени из 17, а по планам военного времени из 30 дивизий.

С возникновением в 1931 году маньчжурского конфликта и особенно в связи с ростом военного могущества Советского Союза Япония оказалась перед необходимостью укрепления своей военной мощи. К 1936–1937 годам был выработан основной курс и разработаны перспективные планы укрепления обороноспособности страны и расширения важнейших отраслей промышленности.

Однако положение Японии в то время (особенно внутриполитическая и экономическая обстановка) в значительной степени затрудняло реализацию замыслов военного руководства. В июле 1937 года неожиданно возник китайский конфликт. По мере расширения войны возросла необходимость усиления военных приготовлений против Советского Союза; Япония должна была усилить гонку вооружений, чтобы быстро разрешить китайский конфликт и гарантировать безопасность со стороны Советского Союза.

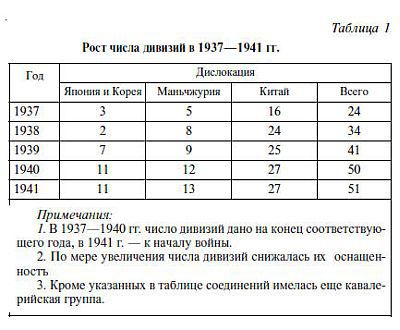

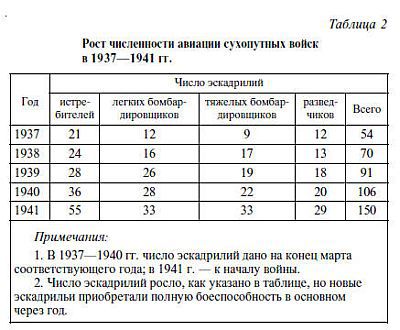

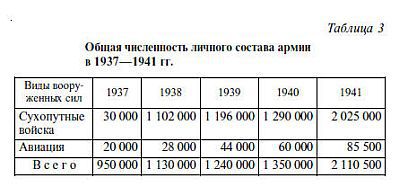

Увеличение числа дивизий, авиационных частей и общей численности сухопутной армии за период с 1937 года до начала войны за Великую Восточную Азию показано в табл. 1, 2, 3.

Япония начала усиленную гонку вооружений.

Приготовления к войне в зоне Южных морей. Как указывалось выше, сухопутная армия была усилена. И, несмотря на это, решительного удара по китайской армии нанесено не было, а войска, сосредоточенные против Советского Союза в Маньчжурии, составляли почти одну треть общей численности японских войск.[29]

При решении вопроса, где использовать планируемые к увеличению силы — в Китае, против Советского Союза или в районе Южных морей, был избран последний вариант.

Силы, которые планировалось использовать в зоне Южных морей, состояли из 11 дивизий и 66 эскадрилий (около 700 самолетов первой линии); общая численность личного состава — около 400 тыс. человек. В их формированиях гужевой транспорт был срочно заменен автотранспортом и велосипедами, а 5-я дивизия, предназначенная для высадки в Сингапуре, и 48-я дивизия, которая должна была высадиться в заливе Лингаен и захватить Манилу, были полностью моторизованы.

В авиации были созданы авиационные подразделения связи, а для большей маневренности в материально-техническом обеспечении на кораблях оборудовали авиационные склады.

Материально-техническое обеспечение армии и военная промышленность. После маньчжурского конфликта и примерно до 1936–1937 годов японская армия пополнялась современными видами оружия. Однако военная промышленность Японии и связанные с ней другие основные виды промышленности нe могли полностью обеспечить вооруженные силы современным оружием в мирное время, не говоря уже о создании запасов на случай чрезвычайного положения. Снабжение армий в период маньчжурского конфликта осуществлялось четырьмя военными, одним интендантским, одним продовольственным и одним медицинским государственными арсеналами. Для производства части снарядов и самолетов привлекалась гражданская промышленность. Общая стоимость такой продукции за год превысила 100 млн иен. Весной 1937 года руководство сухопутной армии разработало план расширения основных отраслей промышленности и пятилетний план развития военной промышленности, который учитывал расширение существующих арсеналов и привлечение для выпуска военной продукции гражданской промышленности.

27

Автор сопоставляет силы американского флота, находящегося в базе Перл-Харбор, с той частью сил, которая была выделена для нанесения удара по ней. В этом случае численное превосходство действительно было на стороне американского флота, который, опираясь на свою главную базу, имел и многие другие преимущества.

Что касается общего соотношения сил, то Япония по всем важным показателям превосходила не только американцев, но и суммарную численность сил союзников. Японский флот насчитывал 169 боевых кораблей против 149 кораблей, которые были у США, Великобритании и Нидерландов и на Тихом океане.

По надводным кораблям Япония и США имели соответственно следующее соотношение сил: в линкорах 10:9, в авианосцах 10:3, в тяжелых крейсерах 18:13.

Если даже учесть и весь Атлантический флот США, то общая численность американских надводных боевых кораблей составит 273 единицы, а без эскадренных миноносцев всего 172. Как видно, соотношение 2:1 не получается при любых расчетах.

28

Глубины в гавани Перл-Харбор не превышали 12 м, а на фарватере — 15. Столь малые глубины не обеспечивали возможности использования самолетами торпед, поскольку последние зарывались бы в грунт. Сбрасывание их пикирующими бомбардировщиками-торпедоносцами было затруднено малой шириной гавани в районе стоянки линкоров (всего 500 м) и высокими берегами. Выход был найден в создании специальных деревянных стабилизаторов глубины, которые предохраняли торпеду от ухода на грунт.

Вопрос о крупных снарядах возник не только в связи со сложностью использования авиационных торпед, но и потому, что американские линкоры швартовались к стенкам по два: борт к борту. Это означало, что даже в случае попадания торпеды и взрыва одного линкора поражение другого было маловероятным. Бомбардировка их обычными авиационными бомбами, даже самого крупного калибра, не сулила успеха в связи с наличием толстой брони. Именно против нее и намечалось использовать упоминаемые автором крупные снаряды. Это были 15- и 16-дюймовые снаряды корабельной артиллерии, к которым приделали стабилизаторы и таким образом приспособили их для сбрасывания с самолетов

29

Кроме войск, сосредоточенных в Маньчжурии, против СССР предназначались и войска, развернутые в Корее, а также крупнейшие группировки войск, находившихся в собственно Японии и в Китае.

Автор в своих расчетах почему-то не принимает во внимание эти большие силы, хотя из дальнейшего изложения видно, что после маньчжурского инцидента подготовка всей японской армии велась главным образом для войны с СССР.