Атык ничем своим не дорожит. Он готов отдать товарищу последние рукавицы.

Кстати, совсем недавно он прожег у костра свои белые лапковые рукавицы. Желтые полосы ожога на ослепительно-белом меху почему-то смешат Атыка, а ведь у него других рукавиц нет.

На очередном спуске Атык садится верхом на нарты. Я тоже сажусь верхом позади него. Надо слушаться капитана.

Собаки не мчатся, а летят, будто на крыльях. На полном, ходу, завидя впереди в вечерней сшей полумгле черный столб лиственицы, либо высокий пенек, каюр мгновенно соскакивает с нарт. Он сильным рывком за дугу отводит их в сторону от опасности. Даже на бешеном гоне он успевает следить за всеми собаками, окрикивает их по именам, особенно тех, которые мешают ходу нарты.

То влево, то вправо прыгает с нарт Атык, то ложится вдруг на снег во весь рост, цепляясь за дугу и волочась, взрывая своим телом пушистый снег; живой тормоз удерживает нарты от раската. Вот снова он верхом на нартах. Перед глазами мелькают стволы листвениц, оголенных по-зимнему. Каждая из них сулила бы нам и нартам гибель, не будь Атыка.

Бешеный спуск окончен. Я ни разу не вывалился, ни разу не ударился о дерево.

— Хорошо? — спрашивает Атык, полуобернувшись ко мне.

— Очень хорошо!

— Атык хорошо? — переспрашивает каюр, как бы не довольствуясь моей первой оценкой.

— Атык — молодчина! Я напишу о нем книгу — большую бумагу, и все в Москве, где много-много больших-больших яранг, будут знать о замечательном мастерстве Атыка.

— Хорошо? — немного погодя, снова спрашивает меня Атык.

— Красиво! Красиво, Атык!

— Красиво! — повторяет за мной Атык. Красиво!..

«Красиво» — новое слово для Атыка, и он часто повторяет его, облюбовав как обнову.

Ночь…

Мы едва протискиваемся в толчее кочек, запорошенных глубоким, но мягким, пушистым снегом.

Если на минуту перестанут работать ноги мои и Атыка, мы вывалимся с нарт. Все время упираемся или отталкиваемся от разных препятствий. Все время помогаем нартам, поправляем ногами их ход.

Собачий поезд вытянулся вновь в кильватер.

Вдруг непредвиденная остановка. Отстали, оказывается, концевые нарты.

— Что будем делать?

— Будем искать товарища! В тундре людей не бросают, — отвечает Мальков.

Атык первый сбрасывает груз на снег, круто поворачивает собак и мчится обратно на поиски.

Таков закон тундры.

Может быть, ничего и не случилось, но в тундре не бросят человека.

Проходит несколько часов, и вот к нам несется упряжка с двумя десятками собак.

Атык едет на целой нарте, буксируя разбитую. Каюры сообща принимаются за починку. Работа спорится. И мы вскоре продолжаем путь.

Атык едет последним в караване, он щадит собачек. Рукавицами раздвигаем ветви хлесткого, запорошенного тальника. Морозно и темно. Ночь густая, темная…

Всматриваясь в ее черноту, не вижу даже Атыка, сидящего возле меня.

Мы отстали от каравана. Погода «морок», то есть, мрак, облачность до самой земли. И когда эта темнота совсем выела глаза, вдруг впереди, как вспышка магния, отчетливо загорелся и мгновенно погас огонь. Я подумал, что Атык закурил. Но табаком не пахнет. Слышу взволнованный голос каюра.

— Мыльхемиль? (огонь? спички?), — спрашиваю я его.

— Камака! (Смерть!), — отвечает Атык.

Он толкует, несомненно, о каком-то необычайном происшествии, которое, как я понимаю своего доброго спутника, не обошлось без злого духа…

— Уйна камака! Нет смерти! — говорю чукотским жаргоном, стараясь успокоить Атыка.

— Камака! — продолжает настаивать Атык и вдруг замолкает.

Он не хочет играть судьбой, молча закуривает папиросу, пристально смотрит при свете спички на меня.

С полного хода мы свергаемся с кручи на лед Малого Анюя. И Атык тревожно кричит:

— Пальхен далеко!

Бежим по Малому Анюю. На реке светлее, чем в тальнике и лесу. Свет от снега. Никого, ни единой души, ни вскрика совы, ни шороха куропатки…

Атык после огненного видения присмирел. Вдруг он останавливает собак и уходит без предупреждения. Так еще с ним не бывало… Я остаюсь один с собаками, среди безлюдья и тьмы, один, даже без остола.

Куда и зачем он ушел? Шарю по нарте и нахожу ружье Атыка. Оно за грядкой. Но защищаться не от кого…

Каюр возвращается нескоро.

— Дорога нет! Там-Тама нет! Оленей нет! Атык нашел дорогу! Ванька неправильно поехал!

Следы мальковских нарт на Анюе завели Атыка в тупик. Он поверил Малькову и ошибся вместе с ним. Мальковские нарты здесь круто поворачивают назад. Мальков понял свою ошибку… Слышится атыковское: «каккумэ»! Чуть-чуть стало виднее…

Едем обратно и попадаем на след Там-Тама в протоке Анюя.

— Ёронг! Ёронг! — кричит Атык и машет рукой.

Но я не вижу ничего.

— Дым! Дым! Ёронг! Пальхен! — вопит радостно Атык.

Собаки прибавляют шаг.

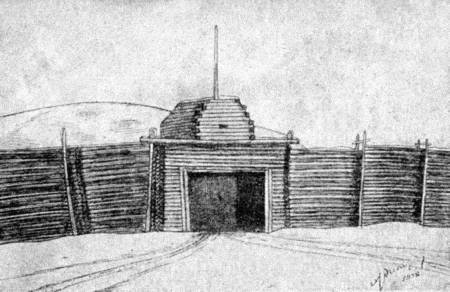

Атык издалека почуял дым. Только через полчаса мы подъезжаем к воротам древней Анюйской крепости, поставленной почти триста лет назад казаками. Стены ее сложены из толстых бревен, обветшавших от времени.

Будто со старинной гравюры встает перед нами квадратная башня, удивительно похожая на одну из тех, которые некогда украшали московский деревянный Кремль — «Москву-град дубовый»… Не островерхая, а напоминающая усеченную пирамиду. В этой башне с каждой стороны по одной узкой бойнице. Ворота не сохранились. Железные скобы сбиты и кем-то увезены…

Здесь несколько изб. В какую зайти?

— Заходите ко мне! — слышу приветливый голос.

— Кто вы? — спрашиваю я.

— Посмотрите на мою крышу, поймете и вспомните!

Смотрю и вижу антенну. Радист! И здесь радиостанция!

— Неужели не помните? Радист Попов! Мы с вами встречались осенью в Нижне-Колымске! Идемте, остановитесь у меня!

Следую за гостеприимным хозяином. Он вводит меня в просторную избу, заставленную приборами и аккумуляторами. Чисто подметен пол. Какое раздолье! Есть где выспаться на оленьей шкуре. А если будет холодно, — можно забраться в кукуль… Это не палатка и не душный полог!

Мы — в Островном, древней Анюйской крепости. Маленький поселок отстоит от Нижне-Колымска на двести пятьдесят километров. Малопосещаемые путешественниками места остались позади нас. От Островного пойдут более населенные земли. Мы уже не будем, как прежде, искать людей, так говорят нам островновцы.

Островное много лет назад играло большую роль в развитии хозяйства большого края. Здесь ежегодно происходила знаменитая островновская ярмарка. Подробное описание этой ярмарки дал мичман Ф. Ф. Матюшкин, один из участников путешествия флота лейтенанта Ф. Врангеля по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенного в 1820–1824 годах. Врангель включил в свою книгу о путешествии краткое извлечение из отчета мичмана Матюшкина о посещении им Островного.

При Матюшкине в Островном находилось до тридцати домов и юрт, разбросанных в беспорядке по селению. Крепость была обнесена забором, увенчанным надвратной ветхой башней. В середине местечка высились казармы — дом для комиссара с канцелярией и казаками.

Во время ярмарки все островновские дома и юрты превращались в своего рода гостиницы. Но большинство прибывших на торг размещалось на открытом воздухе, несмотря на сильные морозы. Кругом виднелись костры, козле которых грелись и жили прибывшие на ярмарку. По ночам ярко светились ледяные окна юрт и домов, огни костров и переливы северного сияния, представляя оригинальное зрелище. Картину дополняла многоцветная одежда съехавшихся на торг из разных краев тундры. Люди были в цветных камлейках, что делало еще более живописным северный пейзаж.

На сотнях лошадей прибывали сюда караваны с товарами русских купцов. Чукчи появлялись со своими товарами в Островном обычно в конце января или начале февраля. Ярмарка длилась не более десяти дней, и затем Островное замолкало и продолжало жить своей тихой и мирной жизнью.