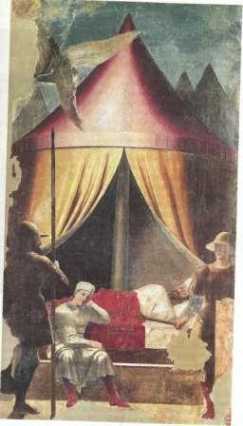

Одновременно с Мантеньей совершенствовал новые методы и другой великий художник — Пьеро делла Франческа (1416? — 1492), работавший в городах Ареццо и Урбино, южнее Флоренции. Его фрески относятся к середине XV века, то есть вместе с Гоццоли и Мантеньей он принадлежал к тому поколению художников, что пришли на смену Мазаччо. В одной из фресок отображена знаменитая легенда о сновидении императора Константина, которое побудило его принять христианство (илл. 161). Перед решающей битвой Константину явился во сне ангел с крестом, возвестивший: «Сим победиши». Во фреске Пьеро мы видим императора, спящего в распахнутой походной палатке. У его постели сидит телохранитель, по сторонам стоят стражники. Ночной покой внезапно нарушается вспышкой света, который исходит от низвергающегося с небес ангела с крестом в протянутой руке. В сценичности этой композиции есть сходство с фреской Мантеньи. Она также напоминает мизансцену в театральной декорации, где ничто не отвлекает нашего внимания от развития действия. Как и Мантенья, он точно повторил костюм римских легионеров и не поддался соблазну красочной нарядности, прельщавшей Гоццоли. Пьеро так же в совершенстве владел перспективой — ракурс ангельской фигуры настолько неожидан и смел, что воспринимается с некоторым трудом, особенно в репродукционном уменьшении. Однако в живописи Пьеро появляется и нечто новое — геометрически выстроенное пространство он заполняет ощутимым светом. Средневековые художники будто не замечали света, плоские фигуры в их живописи не отбрасывают теней. Мазаччо был пионером и в этой области — мощные объемы его фигур энергично вылеплены светотенью {стр. 228, илл. 149). Но никто не раскрыл богатейших возможностей света с такой полнотой, как Пьеро делла Франческа. В его живописи свет не только моделирует формы, но и, наряду с перспективой, выявляет последовательность пространственных планов. Фигура солдата слева выделяется темным силуэтом на фоне освещенной палатки. Она перекрывает световой поток, падающий на сидящего телохранителя, благодаря чему мы ощущаем пространственный интервал, разделяющий передний и средний планы. И цилиндрическая форма шатра, и его внутренняя полость проступают в перепадах освещения с не меньшей отчетливостью, чем в перспективных сокращениях. Прорвавшийся сквозь ночную тьму луч передает таинственную озаренность того мгновения, когда императора посетило видение, изменившее ход истории. Пьеро с присущей его живописи умиротворенностью и лаконичной простотой изобразительных средств стал достойнейшим преемником Мазаччо.

В то время как в разных регионах Италии художники приобщались к начинаниям флорентийских первооткрывателей, в самой Флоренции нарастала обеспокоенность проблемами, возникшими вследствие этих открытий.

170 Пьеро делла Франческа. Сон Константина. Около 1460.

Фрагмент фрески церкви Сан Франческо в Ареццо.

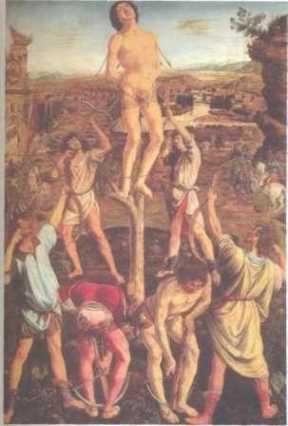

Вначале, в упоении первыми одержанными победами, могло казаться, что все затруднения будут устранены одной лишь силой перспективы и натурных штудий. Однако искусство отличается от науки. Новообретенные знания в нем можно развивать, а технические приемы совершенствовать, но они не ведут к прогрессу, как в научном познании. Любые приобретения в искусстве непременно сопряжены с потерями. Вспомним, что средневековые художники, не владевшие методами точного воспроизведения натуры, как раз в силу этого «недостатка» могли располагать фигуры по любым линиям, достигая совершенной упорядоченности целого. Иллюстрированный календарь XII века (стр. 181, илл. 120) и рельеф Смерть Марии, выполненный в следующем столетии (стр. 193, илл. 129), дают примеры такой композиционной безупречности. Даже в XIV веке Симоне Мартини (стр. 213, илл. 141) еще мог уподоблять изображение декоративной чеканке на золотом фоне. Но с утверждением нового понимания живописи как зеркала реальности композиционные проблемы уже не имели простых решений. В действительной жизни тела не смыкаются сами собой в гармоничные группы и не располагаются на нейтральном фоне, подчеркивающем их контур. Иначе говоря, вооруженность художников новым видением грозила разрушить их ценнейшее достояние — единство формы. Проблема приобретала особую остроту, когда речь шла об алтарном образе или фреске. Такая живопись воспринимается с большого расстояния и должна вписаться в архитектурное окружение. Кроме того, священный сюжет должен быть представлен в ясных и впечатляющих формах. Посмотрим, каким образом пытался разрешить это противоречие между реалистической точностью и требованием композиционной гармонии Антонио Поллайоло (1432? — 1498), флорентийский художник второй половины XV века. В его алтарной композиции Мученичество Святого Себастьяна (илл. 171) мы встречаемся с одной из первых попыток найти решение проблемы, полагаясь не только на инстинктивное художническое чутье, но и на некие правила рационального метода. Попытка не вполне удалась, картина не из самых привлекательных, но она показывает, насколько осознанно действовали флорентийские мастера. Привязанного к столбу Святого окружают шесть палачей. Группа образует правильную форму остроугольной пирамиды, и каждой фигуре слева соответствует парная ей правая.

Симметрия выдержана настолько последовательно, что грозит перейти в жесткий схематизм. Чтобы избежать этой опасности, художник стал варьировать положение фигур: из двух палачей, натягивающих лук в наклонной позе, один показан со спины, другой повернут к нам лицом. Так же расположены и фигуры стреляющих. Противоположные позиции должны, по замыслу художника, смягчить симметрию. Прием, сходный с музыкальным принципом контрапункта, граничит с демонстративностью композиционных упражнений. Предавшись штудированию разных поз, мускульных сокращений, Поллайоло отвлекся от темы, поэтому картина не стала его большой удачей. Великолепные дали тосканского пейзажа развертываются по всем правилам перспективы, но они оторваны от драматического действия: холм, на котором происходит истязание Святого Себастьяна, и пейзажный фон соединены без всякого перехода. Может быть, нейтральный золотой фон и был бы здесь уместнее, но такое решение было уже неприемлемо для Поллайоло — объемные, крепко вылепленные фигуры несовместимы с условной золотой поверхностью. С избранного пути соревнования с природой не было возврата. Картина Поллайоло приоткрывает завесу над тем, какие проблемы могли быть предметом обсуждения в мастерских того времени. И когда поколение спустя решение было найдено, итальянское искусство достигло в своем развитии наивысших вершин.

Среди флорентийских художников второй половины XV века, вовлеченных в эти поиски, был и Сандро Боттичелли (1446–1510). Одна из его знаменитейших картин написана на тему мифа о рождении Венеры (илл. 172). Средневековье было знакомо с античной поэзией, но только в эпоху Возрождения, когда итальянцы загорелись мечтой о восстановлении славы Древнего Рима, античная мифология приобрела популярность в просвещенных кругах.

171 Антонио Поллайоло. Мученичество Святого Себастьяна. Около 1475.

Алтарный образ. Дерево, масло. 291,5x203,6 см.

Лондон.

Для образованных мирян мифы высокочтимых греков и римлян были не просто занимательными сказками. Будучи убежденными в высочайшей мудрости древних, они искали в античных сказаниях глубокий потаенный смысл. Человек, заказавший Боттичелли эту картину для своей загородной виллы, принадлежал к могущественному семейству Медичи. Или он сам, или кто-то из его ученых друзей ознакомил художника с новейшими изысканиями о смысле древнего мифа. В представлении ученых-гуманистов рассказ о рождении Венеры символизировал таинство пришествия в мир красоты, ниспосланной божественной любовью. Надо думать, художник был воодушевлен этой идеей и стремился воплотить ее в ясной зрительной форме. Мы легко прочитываем сюжет. Венера, только что поднявшаяся из морских вод, плывет на раковине, которую гонят к берегу летящие среди роз боги ветров. Поджидающая богиню нимфа, или Ора, приготовилась накинуть на нее пурпурный плащ. Боттичелли удалось найти решение задачи, над которой безуспешно бился Поллайоло. Все формы слагаются в совершенную по своей гармонии композицию. Правда, Поллайоло мог бы упрекнуть Боттичелли в том, что он поступился некоторыми завоеваниями, которые надлежало непременно сохранить. Его фигуры утратили телесную плотность, а рисунок не так точен, как у Мазаччо и Поллайоло. Мелодичное течение линий возвращает нас к раннеренессансной стилистике Гиберти и Фра Анджелико, а может быть, и еще дальше — к позднеготической пластике (стр. 210, илл. 139) и Благовещению Симоне Мартини (стр. 213, илл. 141) с их зыбкими силуэтами и всполохами драпировок. Но боттичеллиевская Венера так прекрасна, что мы едва замечаем ее слишком длинную шею, покатые плечи и неестественное положение кисти левой руки. Вернее было бы сказать — все допущенные художником вольности, все отступления от натуры лишь усиливают неизъяснимое очарование этого нежного и хрупкого создания, посланного к нашим берегам дыханием ветров как дар Небес.