Все это оказало влияние на художественное развитие. Усиление городов привело к тому, что интернациональная готика стала последним единым стилем для Европы, и лишь в XX столетии ситуация изменилась. В XV веке искусство раскололось на множество местных «школ» — чуть ли не каждый город Италии, Фландрии или Германии имел собственную живописную школу. Слово «школа» не должно вводить в заблуждение. Художественных школ, в которых ученики посещают классы, в те дни как раз не существовало. Если ребенок хотел стать живописцем, отец отдавал его в обучение к одному из ведущих мастеров города. С раннего возраста ученик жил в доме учителя как мальчик на побегушках для всей семьи, стараясь доказать свою полезность. В его первейшие обязанности входило растирать краски, подготавливать доски и холсты к живописи. Затем мастер доверял ему выполнить кое-какие мелочи в картине, например написать флагшток. Наступал день, когда перегруженный работой хозяин просил ученика помочь ему в завершении некоторых второстепенных или малозаметных участков большой работы — раскрасить по готовому рисунку фон, прописать мелкие фигуры. Если при исполнении таких заданий юноша проявлял талант и умение подражать манере мастера, ему поручались и более важные вещи — вплоть до того, чтобы целиком написать картину по эскизу и под наблюдением учителя. Таковы были «живописные школы» XV века — действительно великолепные школы, вызывающие зависть многих современных художников. Этот способ передачи художественного опыта объясняет, почему в каждой «живописной школе» так ясно выражен ее особенный характер. Всегда видно, в каком городе была написана та или иная картина XV века — во Флоренции или в Сиене, в Кёльне или в Вене. Наилучшую позицию для обозрения всего этого многообразия «школ», мастеров, их творческих находок предоставляет Флоренция — колыбель ренессансной революции в искусстве. Здесь нам откроется увлекательнейшее зрелище того, как последователи Брунеллески, Донателло и Мазаччо продвигали их начинания, испытывали и развивали их при решении самых разнообразных проблем, что не всегда давалось легко. Ведь требования заказчиков в основном оставались прежними. Новаторские методы то и дело вступали в противоречие с традиционным мышлением патронов. Возьмем, к примеру, архитектуру. Замысел Брунеллески состоял в том, чтобы ввести в архитектурную практику колонны, фронтоны, карнизы, скопированные с античных руин. Его последователи намеревались двигаться в том же направлении. На илл. 162 показана церковь, выстроенная по проекту флорентийского архитектора Леона Баттисты Альберти (1404–1472). Фасад задуман им по римскому образцу в виде гигантской триумфальной арки. Но можно ли осуществить подобный замысел в обычной жилой постройке на городской улице? Дома и дворцы нельзя строить на манер храмов. Частных домов римских времен не сохранилось, да и вряд ли они смогли бы послужить образцом — ведь весь уклад жизни с тех пор сильно изменился.

162 Леон Баттиста Альберти. Церковь Сант Андреа в Мантуе. Около 1460.

163 Леон Баттиста Альберти. Палаццо Ручеллаи во Флоренции. Около 1460.

Проблема, стало быть, заключалась в том, чтобы найти компромисс между существующей традицией жилого строительства и заветами Брунеллески. И здесь Альберти вслед за своим предшественником сумел найти решение, оставшееся в архитектурной практике вплоть до наших дней. Дворец, выстроенный им для богатого семейства Ручеллаи, — обычное трехэтажное здание (илл. 163). Такой фасад в целом не имеет античного прототипа. И все же Альберти не отступился от программы Брунеллески и наложил на фасад своего рода ордерную декорацию. Отказавшись от колонн и полуколонн, не меняя конструкции здания, он просто покрыл его корпус рельефами плоских пилястр и антаблементов, воссоздав в этой сетке образ классической архитектуры. Нетрудно догадаться, где Альберти позаимствовал этот принцип, — в римском Колизее {стр. 118, илл. 73) греческие ордера располагались по ярусам. Альберти также использовал дорический ордер в нижнем этаже, а в верхних вписал арки между пилястрами. Однако придав таким образом зданию современный вид, он сохранил частично и готическую традицию — ведь дворец возводился в старой части города. При сравнении рисунка окон с окнами собора Парижской Богоматери (стр. 189, илл. 125) обнаруживается неожиданное сходство. Скруглив «варварскую» стрельчатую арку, Альберти «переложил» готические формы на язык классики и тем самым органично включил здание в контекст окружающих строений.

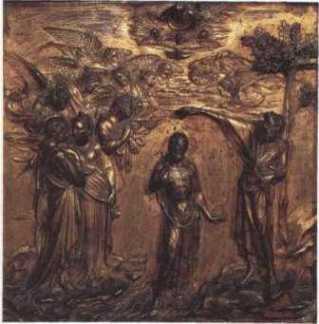

164 Лоренцо Гиберти. Крещение Христа. 1427.

Позолоченная бронза 60 х 60 см.

Рельеф купели в баптистерии сиенского собора.

Найденное Альберти решение показательно для ренессансного искусства. И живописцы, и скульпторы часто оказывались в подобной ситуации, когда необходимо было примирить новые установки с укоренившейся традицией. Согласование нового и старого, классики и готики — характерная особенность флорентийского искусства середины столетия.

Посмотрим, как решал эту проблему крупный скульптор, современник и соотечественник Донателло, Лоренцо Гиберти (1378–1455). На илл. 164 показан рельеф его работы, с той же сиенской купели, для которой Донателло создал свой Пир Ирода (стр. 232, илл. 152). В сравнении с донателловским рельефом, о котором мы говорили, что в нем все — новаторство, работа Гиберти выглядит более традиционной. Нетрудно заметить, что расположение фигур в ней близко повторяет композицию льежской купели XII века (стр. 179, илл. 118): Христос стоит в центре, по сторонам от него — Иоанн Креститель и ангелы-хранители, а наверху — Бог-Отец и Дух Святой в виде голубя. В трактовке частностей Гиберти также идет по стопам своих предшественников — его любовно прорисованные драпировки вызывают в памяти позднеготическую статуэтку Девы Марии (стр. 210, илл. 139). И все же рельеф Гиберти не проигрывает в соседстве с рельефом Донателло, по-своему он не менее убедителен. Здесь выразительно очерчены все персонажи и отношения между ними: кроткая красота Христа, Агнца Божьего, патетический взмах руки изнуренного аскезой Крестителя, сонм ангелов, обменивающихся взглядами радостного изумления. И если бурный драматизм Донателло отчасти замутняет композиционную ясность, то в прозрачном строе гибертиевского рельефа сохранено это драгоценное качество средневекового искусства. Художник ограничился лишь намеком на глубину, благодаря чему главные фигуры отчетливо вырисовываются на нейтральном фоне.

В живописи сходным путем шел выдающийся художник Фра Беато Анджелико да Фьезоле (1387–1455). Как и Гиберти, он соединил в своем искусстве средневековые принципы с ренессансными, облек традиционное религиозное содержание в новые изобразительные формы. Фра Анджелико был монахом доминиканского ордена; фресковый цикл, созданный им около 1440 года во флорентийском монастыре Сан Марко, принадлежит к вершинам его творчества. Фрески украшают торцовые стены коридоров и монашеские кельи. Когда рассматриваешь их одну за другой в тиши старинного здания, невольно проникаешься породившей их духовной атмосферой. В одной из келий художник написал Благовещение (илл. 165). Нетрудно убедиться, что законы перспективы не вызывали у него затруднений: арочная галерея монастырского клуатра передана с той же безупречностью, что и сводчатая капелла в знаменитой фреске Мазаччо (стр. 228, илл. 149). И все же очевидно, что в намерения Фра Анджелико не входило создать «прорыв в стене». Скорее он, как и Симоне Мартини (стр. 213, илл. 141), хотел явить потаенную красоту святости. Дуновение робких движений едва колеблет невесомые, почти бесплотные фигуры. Смиренная сдержанность Анджелико придает его фреске еще большую проникновенность — ведь художник, глубоко осознавший проблемы, поставленные искусством его времени, намеренно отказался от демонстрации своей «современности».