Разновидностью малого припадка является абсанс (отсутствие). Больной на несколько секунд застывает, замолкает в одной позе, а затем продолжает прерванное дело.

При эпилепсии отмечаются, помимо приступов, нарушения психики, проявляющееся психическими эквивалентами, к которым относятся сумеречное состояние сознания, дисфория, транс-амбулярный автоматизм, снохождение, эпилептический делирий и эпилептический параноид, а также хронические психические нарушения.

В случае длительного течения заболевания развивается эпилептическое слабоумие.

Диагностика

Для постановки окончательного диагноза решающее значение имеет электроэнцефалографическое исследование биопотенциалов головного мозга, на котором определяются повышенная судорожная готовность или наличие эпилептического очага.

Лечение

Основное лечение заключается в назначении медикаментов, соблюдении диеты и организации режима труда и отдыха.

Кроме того, подбирают индивидуальную дозировку противосудорожных препаратов. Их применяют постоянно, так как при прекращении их применения возникают эпилептические припадки. Побочным действием этих препаратов могут быть головокружение, шаткость походки, сонливость, однако при снижении дозировки эти явления проходят.

Одновременно с противосудорожными препаратами назначают витаминотерапию и другие симптоматические средства. При наличии психотических эквивалентов применяют нейролептики и транквилизаторы.

Лечение эпилептического статуса проводится введением 2–4 мл 5 %-ного раствора седуксена внутривенно медленно. Если припадок не купирован, внутримышечно вводится 1 мл гексенала.

Следует знать, что эпилепсия требует непрерывного лечения и соблюдения молочно-растительного стола, а также ограничения жидкости и исключения соли и алкоголя. Больным противопоказана работа на транспорте, высоте, с огнем или водой, а также обслуживание движущих механизмов.

Во время припадка нужно постараться, чтобы больной не получил ушиба головы – подложить под голову что-нибудь мягкое, убрать острые предметы. Для предотвращения прикуса языка между коренными зубами вводится шпатель, обернутый салфеткой.

Мигрень

Мигрень представляет собой наследственное заболевание сосудов головного мозга и связана со спазмом сосудов в бассейне внутренней сонной артерии. Она возникает в детском возрасте или пубертатном периоде и достигает максимума к 40 годам.

Основные клинические симптомы

Мигрень характеризуется возникновением приступов головной боли в одной половине головы. Им могут предшествовать различные факторы: запахи, алкоголь, курение или душная атмосфера в помещении. Продолжительность приступа может составлять от нескольких часов до нескольких дней. Перед этим может быть аура в виде искр, выпадения поля зрения с одной стороны или мелькания в глазах. После этого появляется боль в области глазного яблока, которая затем распространяется на одноименную половину головы, лицо при этом краснеет, начинает пульсировать напряженная и болезненная височная артерия. Могут возникать боли в сердце и учащение мочеиспускания. Перед окончанием приступа может появиться рвота. Затем боль уменьшается, у больного возникает желание уснуть. Существуют и другие формы мигрени: офтальмическая, вестибулярная и др.

Диагностика

Постановка окончательного диагноза производится на основании результатов, полученных с помощью электроэнцефалографии, компьютерной томографии и офтальмологического обследования.

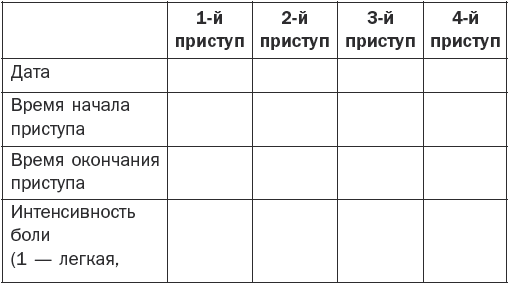

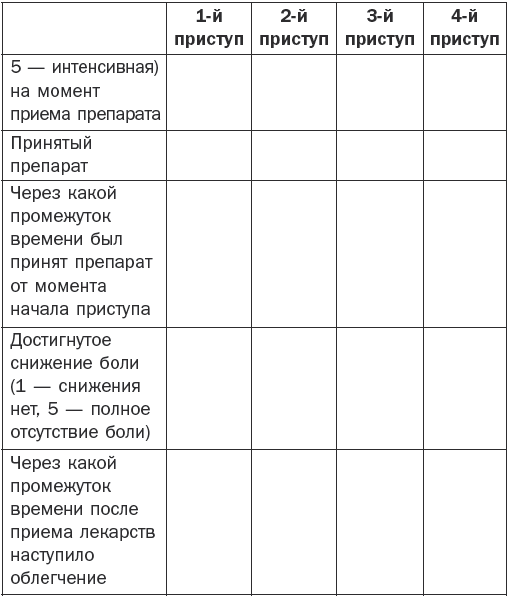

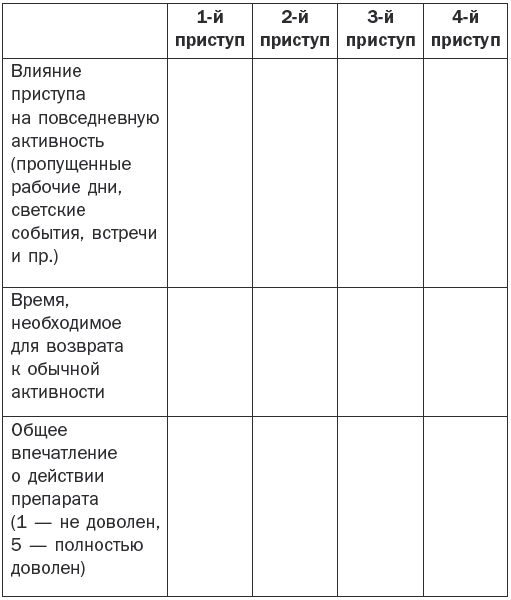

Кроме того, при постановке диагноза большую помощью могут оказать данные о характере приступов головной боли, которые фиксируются в дневнике пациента (табл. 9).

Таблица 9

Дневник больного, страдающего мигренью

Лечение

При приступе применяются препараты, снижающие спазм сосудов (0,05 %-ного раствора эрготамина внутримышечно, кофегорт, аклиман), и препараты постсиндромного действия, а также средства, устраняющие рвоту, снижающие внутричерепное давление и головную боль.

В межприступном периоде назначаются препараты, предупреждающие спазм сосудов, уменьшающие агрегацию тромбоцитов, улучшающие мозговой кровоток и нормализующие менструальный цикл.

Рекомендуются также физиотерапевтические процедуры и рефлексотерапия.

Расстройства сна

Расстройства сна могут быть следующими:

– нарушение засыпания и подержания сна (бессонница);

– нарушение сна в виде повышенной сонливости (гиперосмия);

– нарушение цикличности сна и бодрствования;

– апноэ во время сна и др.

Возможные причины расстройства сна могут быть в зависимости от его продолжительности.

Инсомния делится на ситуационную, кратковременную и хроническую. Продолжительность первой формы может длиться до 1 недели. Она возникает в результате ситуационного или острого стресса, возникающего в связи с изменением графика работы, а также при дальних поездках или в связи с причинами, вызванными изменением окружающей среды.

Кратковременная бессонница длится 1–3 недели и может возникать при ситуационных стрессах, вызванных проблемами в семье и на работе, а также она развивается при хронических инфекционных заболеваниях.

Хроническая инсомния обычно продолжается больше 3 недель и возникает как первичное заболевание при депрессивно-тревожных расстройствах, злоупотреблении алкоголем или лекарственными препаратами, а также при хронических соматических заболеваниях.

Лечение

При подборе рациональных фармакологических средств применяются следующие принципы:

1. Используется минимальная эффективная дозировка снотворного средства.

2. Кратность приема составляет не менее 2–4 раз в неделю.

3. Регулярное использование снотворных средств не должно быть более 4 раз в сутки.

4. Необходима постепенная отмена принимаемых лекарственных препаратов.

5. В зависимости от показаний и переносимости применяются следующие препараты: темазепам, эстозолам, триазолам, зопиклон, золпидем и др.

Поражение тройничного нерва

Поражение тройничного нерва сопровождается выраженным болевым синдромом и рецидивирующим течением. Основные причины могут быть различными: инфекция, атеросклероз, переохлаждение или патологические процессы в различных частях черепа.

Основные симптомы

Возникают стреляющие боли в зоне ветвей тройничного нерва. Боль может быть кратковременной и появляется после волнения, жевания или разговора, а также при прикосновении к чувствительным точкам языка. Боль сильная и вызывает страх, в эти моменты пациент боится сделать любое движение, чтобы не спровоцировать приступ. Приступы сопровождаются судорогами мимических мышц, слезотечением и обильными выделениями из носа. В межприступный период отмечается повышенная чувствительность в области точки выхода и расположения ветви нерва. При повреждении узла тройничного нерва могут также возникнуть герпетические высыпания и жгучие боли.