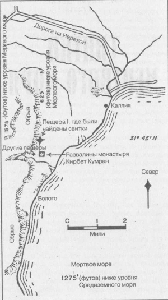

Одним из величайших «чудес Арарата» является радуга, которую часто можно видеть по вечерам «с северного и северо-восточного склонов, встающей дугой над равниной Аракса». Радугу, пишет Найт, «едва ли можно увидеть с южной и западной стороны горы. Ее можно видеть в форме полной дуги только из Великого ущелья над Агурой, с высокого плато под названием Кип-Гёль и со склонов, спускающихся к Эчмиадзину. Именно по этому склону горы, как гласят все местные предания, спустились Ной и его семья вместе со своими стадами, именно на нем они принесли жертвы Господу и именно здесь вернулись на равнину».

Найт предлагает научное объяснение захватывающего зрелища «полной дуги» именно на этой горе: «Это особенность Арарата. По утрам горячий воздух с огромной пустыни поднимается по склонам горы и, достигнув снега, образует облака, которые появляются на идеально чистом небе. По вечерам небд темнеет, конденсируется дождь, град или снег, и появляется радуга. При заходе солнца горячий воздух с равнины перестает подниматься, облако вокруг вершины пропадает, и снежный пик резко и четко виден всю ночь напролет. Другие горы вокруг равнины Аракса, не имеющие снега на вершинах, остаются безоблачными на протяжении всего дня».

«Вы спросите: почему именно Арарат? — говорит Найт. — Почему людей тянет на Арарат в поисках ковчега, и почему они практически пренебрегают менее высокими горами, также претендующими на звание священной горы Ноя?

Я говорю только за себя: однажды увиденный, Арарат навсегда остается величайшей из всех гор, возвышаясь на плоской равнине, не имея соперников себе, как это происходит со многими более высокими горами, и превосходя все остальные во всех отношениях. И не остается сомнений в том, что Арарат является святейшим из всех высоких мест».

Так трудно ли поверить в то, что, как гласит прекрасная древнеармянская легенда, ковчег все еще существует «в одном из горных гнезд» Агрыдага, все еще охраняемый ангелами и спрятанный от глаз смертных? Несомненно, Бог самолично подготовил сцену для высадки с ковчега там, где символ Его завета с Ноем величественно возвышался над залитой водой равниной. Это дает нам еще один повод считать, что сообщения о том, что наблюдаемый время от времени большой объект на северных склонах достославной горы действительно должен быть оставленным Ноем древним кораблем!

А. Пауэл Дэвис

Свитки Мертвого моря

Глава 1

ОТКРЫТИЕ СВИТКОВ

Рукописи из Вади Кумран.

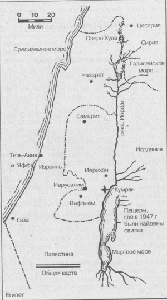

Ранней весной 1947 г. бедуины из племени таамир двинулись из Трансиордании в Палестину. Говорят, что они хотели обойти стороной места легального перехода через границу, поскольку везли контрабандный товар. Их путь пролегал по безлюдной местности, через источник Айн-Фешха на северо-западном берегу Мертвого моря. Здесь они пополнили запас свежей воды и отдохнули, прежде чем отправиться на рынки Вифлеема.

Пока одни бедуины наслаждались отдыхом, другие исследовали прибрежные скалы, и там, то ли случайно, то ли в результате планомерного поиска, обнаружили пещеру. Подлинные обстоятельства этого события могут так и остаться невыясненными. Известно только, что бедуины-таамиры имели уже некоторый опыт обследования пещер и, случалось, приторговывали тем, что удавалось там найти.

Надо сказать, что в этом районе пещер немало. Некогда вся долина Иордана была одним длинным озером, а нынешние скалы образовывали его береговую линию. По мере опускания уровня озера, каналы, промытые водой в мягкой породе, высыхали, и на их месте оставались пещеры. Местность здесь сильно пересеченная, так что вход в эти пещеры зачастую плохо просматривается. Иногда он очень узок, а то и вообще закрыт, так что для того, чтобы проникнуть в пещеру, приходится копать. Поэтому эти пещеры могли служить и удобным убежищем для людей, и тайником для сокровищ.

Три тысячи лет назад Давид укрылся в одной из пещёр в Энгеди, расположенной миль на двадцать дальше но западному берегу. Царь Саул взял с собой «три тысячи избранных» и отправился искать Давида среди «козлиных скал». Однажды Саул оказался в той же самой пещере, где прятался Давид, не подозревая о его присутствии до тех пор, пока Давид сам не объявился.

Пещера, которую нашли бедуины, была почти незаметна и находилась севернее Айн-Фешхи среди безжизненных скал примерно на полмили выше, чем Вади Кумран. Кстати, вади — арабское название русла реки, обычно сухого; впрочем, после сильного дождя оно может нести бурный поток. Вади Кумран представляет собой глубокий овраг, дикий и заброшенный, который тянется от холмов к водопаду, а затем еще чуть меньше мили к Мертвому морю.

Отверстие в скале вело в пещеру протяженностью около 8 метров, шириной около 2 и высотой около 2,5 метра. Там на полу они обнаружили несколько высоких глиняных кувшинов, стоявших среди черенков, оставшихся от других посудин, разбитых предыдущими посетителями. Целые кувшины были запечатаны, и бедуины, надеясь найти в них что-нибудь ценное, поспешили их вскрыть. Внутри оказались какие-то более или менее цилиндрические предметы, подгнившие и вонючие.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это туго скрученные свитки рукописей, на вид очень древних и написанных на языке, который бедуины сочли сирийским. Теперь уже не установить, все ли манускрипты были запечатаны в кувшинах в тот момент, когда бедуины их обнаружили. Из примерно сорока кувшинов, которые некогда стояли в пещере, уцелели лишь два; возможно, что, торопясь добраться до содержимого, бедуины разбили некоторые из сосудов.

Так или иначе, продолжив свой путь в Вифлеем, бедуины захватили рукописи с собой, намереваясь продать. Первым, кому их показали, был мусульманский шейх, который, подобно бедуинам, предположил, что тексты написаны на сирийском языке. Поэтому он направил их к некоему торговцу, бывшему членом сирийской ортодоксальной общины, тот, в свою очередь, переадресовал их к другому сирийскому торговцу в Иерусалиме. Последний счел, что рукописи могут представлять интерес для митрополита Афанасия Йешуа Самуила, настоятеля небольшого монастыря Святого Марка в Старом Иерусалиме, где находилась необычная библиотека древнесирийских рукописей.

Митрополит Самуил очень заинтересовался этими рукописями. Он сразу понял, что они не сирийские, а еврейские. Чтобы выяснить, на каком материале они написаны, он сжег маленький кусочек и по запаху определил, что это — кожа. Начались длительные переговоры о купле-продаже, осложнявшиеся невероятной путаницей и взаимонепониманием и завершившиеся только в июле. В итоге митрополит оказался владельцем не всех рукописей — часть ушла на сторону.

Митрополиту досталось пять свитков, причем два из них были частями разорванного манускрипта. Один из свитков был настолько сильно поврежден, что развернуть его было нельзя. Остальные вполне можно было изучать, и митрополит постарался сделать все, чтобы их идентифицировать. Однако для этого потребовалось некоторое время. Первым, кому удалась атрибуция манускрипта, был, по-видимому, прибывший из Нидерландов ученый, знаток Библии, отец Ван дер Плеч. Он установил, что самый большой из свитков — это Книга Исайи из Ветхого Завета.

Несколько видных авторитетов, которым митрополит показывал свитки, заявили, что они ценности не представляют, за что впоследствии многие подвергали их критике. Следует, впрочем, иметь в виду, что даже высококвалифицированному специалисту нетрудно решиться утверждать, что возраст случайно обнаруженных манускриптов две тысячи лет. К тому же митрополит не особенно распространялся о месте обнаружения свитков. Некоторые из тех, к кому он обращался за консультацией, считали, что рукописи были из фондов монастырской библиотеки и хранились там длительное время. Кроме того, так получилось, что во время первых консультаций некоторые из наиболее компетентных экспертов (из Еврейского университета и Американской школы восточных исследований) находились за пределами Палестины.