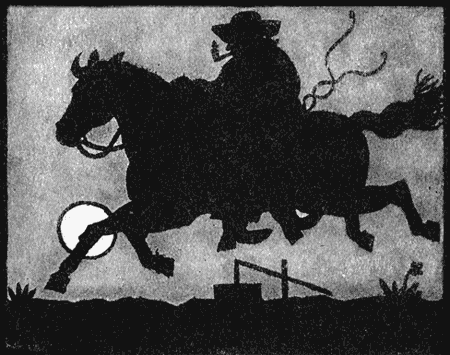

Бедный сэр Арчибальд и его слуга, закрыв лица масками, отважно напали на карету, в которой ехал… нет, не Бернард из Консетта, друг сэра Арчибальда, а королевский камерарий сэр Эдвард Уайт, переправлявший из Перита в Дарлингтон королевскую казну, чтобы спасти ее от шотландцев, вновь надолго затеявших смуту.

Вместе с ним в карете ехало четверо солдат, а за ними вдоль леса галопировал вооруженный эскорт.

Черт знает, где они раздобыли веревку, но все же они сумели ее раздобыть. Королевские солдаты без борьбы связали бедного сэра Арчибальда Торберна и его слугу Филетта и, торжествуя, повезли в Дарлингтон.

Потом, заключив в клетку для преступников, их с месяц возили по Англии, пока не доставили в королевский трибунал в Лондон.

И вот тут-то сэру Арчибальду впервые улыбнулось счастье.

Вместо колесования, его, а с ним вечно заплаканного Филетта и остальных каторжников, отправили на остров Мэн…

И тихими долгими ночами сэр Торберн говаривал Филетту:

— Пой, Филетт!

И Филетт пел:

А когда опять наступил Новый год, сэр Арчибальд Торберн, обращаясь к Филетту, торжественным гласом молвил:

— Сегодня исполняется ровно год, как мы совершили нападение на королевскую казну Его Величества!

Бедняга! Он уже вжился в роль самого знаменитого разбойника в Британии.

Филетт же залился горькими слезами, ибо вспомнил нежный вкус сала, которым славятся свиньи в Северной Англии.

Любовь в Междумурье

В архивных записях в Большой Каниже значится, что в 1580 году пришли какие-то люди с реки Муры, ударили по тамошнему гарнизону турецкому, — ибо Большая Канижа была пашалыком самого султана, — одолели его и перебили.

В записях стоит далее, что многие из людей тех не имели иного оружия, кроме палок с топориками, и что пленных они увели в свои края, где на славу угостили, показали женщинам и отпустили на свободу.

Вслед за тем возносит летописец к богу жалобу, что пленные те турецкие вернулись в город обратно, и не встретив сопротивления, завладели им и головы невинных городских старейшин отправили в Стольный Белград к визирю.

Мне вспомнились эти старинные записи из канижского архива, когда я сиживал вечерами в междумурских степях, на реке Муре, у больших костров. Костры вширь и вдаль освещали степную траву, а я смотрел на людей с Муры, расположившихся вокруг огня, и слушал их рассказы. Да, таковы хлопцы в Междумурье и по сей день! Голыми руками совершить чудеса мужества только для того, чтобы показать своим женщинам пленников…

Во всяком случае это подтверждает история Юро Копальи и заболянской Гедвики.

Село Заболяны славится красивыми девчатами и, выражаясь не совсем изысканно, самыми лучшими лошадьми. В Междумурье эти две вещи всегда фигурируют рядом. Ведь и в песнях, мелодии которых звучат так же тягуче, как ветер, завывающий в заросших травою степях, юноша из Междумурья непременно хочет иметь красивую девушку и красивого коня. А дальше в песне поется, что девушку он посадил бы на коня и поехал с ней по Междумурыо до самой до Дравы.

Там, за Дравой, парень бы коня продал и купил девушке бусы на шею и расшитую золотыми нитками безрукавку. А сделав это… тут поется что-то очень нехорошее. Сделав это, хлопец бы выкрал своего коня обратно, посадил на него свою девушку и возвратился в Междумурье.

Об этом последнем я вел разговор с одним старым межмурянином.

— Нет, какая же это кража, — заключил межмурянин, — конь-то был его! Ну разве можно у самого себя украсть коня? А что продал он его? Так это же в шутку. Не-не, нас, межмурян, никто не проведет!

Межмурян и в самом деле трудно провести. Всего один еврей-торговец обосновался в Блоте. Но и тот уже через полгода, окончательно разорившись, перебрался к венграм в Кермент, чтобы снова стать на ноги. Этот же торговец утверждает, что не видел девчат красивей блотских. Но это неправда.

Пусть себе каждый говорит, что хочет, а все равно самые красивые девчата заболянские! Спросите-ка любого конского барышника, как ему понравилось в Заболянах. Он вам восторженно опишет, каких замечательных там видел коней, а закончит свой рассказ словами: «А когда такого коня выведет деваха из Заболян, да еще на тебя глянет! — тут вдруг так тепло становится на сердце, что и торговаться забудешь».

Так сказал и сам Польгар, старый, умудренный опытом торговец лошадьми из Большого Вараждина. А уж ему-то следует верить, потому что Польгар исходил все села, сколько их есть на той полосе земли, что тянется вдоль Муры, Дравы и Савы до самой венгерской пушты. И нигде не упускал случая заглянуть девчатам в глаза, и всюду раздавал им яркие разноцветные косынки.

Подтвердит он и то, что говорят о заболянских девчатах, будто их расположение не купишь даже ниткой жемчуга; этим, кстати, и кончается та песня, начало которой мы уже слышали.

Дело, видите ли, в том, что когда наш молодец привез ту красавицу обратно в Междумурье и купил ей белые бусы и расшитую золотыми нитками безрукавку, сказала ему неверная возлюбленная, чтобы шел теперь куда глаза глядят, хоть в Полуденную землю к туркам. Послушался добрый малый, — иначе и быть не могло, — завербовался в солдаты и…

Нет больше места на земле, где любить было бы так же трудно, как в Междумурье.

Юро Копалья из Заболян вкусил этого сверх всякой меры, и когда ночью плыл на лодке по бурной реке Муре, в равнину, в степь, по правому берегу летел его отчаянный зов: «Гедвика!» — протяжный-протяжный, чтобы передавал тоску. Юро аккуратно делил его на слоги, чтобы подольше произносить это красивое и дорогое имя, и слог за слогом посылал в ночную тишину: «Гед-ви-к-а-а-а».

И звучало в том зове такое отчаяние, так он стлался по реке и лугам межмурянских степей, что слыхали его даже в часе пути отсюда, на перевозе у Малой Мухны. Перевозчик, заслышав невнятный крик, доносящийся в темноте с севера, непременно крестился и уверял, что опять разошлась Буланя. Селяне порассудительней, заходившие к перевозчику на стаканчик вина, приписывали эти звуки не водяной русалке Булане, а затеявшим между собой драку дрофам.

Как-то ночью случилась беда: потерялся Шолая, подпасок крестьянина Григорича. Тогда уж и те порассудительней начали верить, что Буланя снова вышла на охоту за людскими душами. А крестьянин Крумпотич, вернувшись однажды ночью от паромщика, уверял, будто говорил с Буланей прямо на перевозе, что подтвердил и сам паромщик Михайло. В тот раз Крумпотич выпил у него шесть бутылок вина и вышел на улицу. Немного погодя перевозчик услышал, как Крумпотич во дворе говорит:

— Нет, Буланя, не тяни меня в Муру, сжалься над старым грешником. Говоришь, проводишь меня в Заболяны? Проводи меня, Буланя, моя красавица, проводи старого пса. Ведь сколько я грешил на этом свете, вот и табак сею тайком промежду кукурузой, а в молодости и лошадей воровал. Сказать тебе, моя красавица, у кого? Смотри, Буланя: у Мишки безрукого на хорватской стороне двух коней, у Таврича из База двух коней, у Хемеша, мадьяра проклятого, — только одного, у Пало и Дьюлы по три жеребенка. Не губи, Буланя, красавица моя, душу христианскую, душу грешную. Ходили мы и свиней воровать за Драву, и раз пригнали из-за реки целых восемьдесят. Кто его знает, чьи они были. Во всей округе таких не было. Три месяца сало коптили.