Отставной лесничий пришел в такое неистовство, что сначала побледнел, потом побагровел, вынул из жилетного кармана часы, сунул их в карман брюк, снял пиджак и жилет, затем все это снова облачил на себя и угрожающе произнес:

— Вот тебе бабушка и Юрьев день!

Все с напряжением ожидали, что последует дальше, но не последовало ничего.

Пан Поливка, лесничий в отставке, презрительно сплюнул и, обронив: «Шантрапа», с гордым видом проследовал в буфет, где, обращаясь к пану Вашате, снова повторил свое прежнее заявление:

— Такой вечеринке в трактире не место! Пусть убираются со своим чаем куда-нибудь на лужайку.

Человек, едва не поджегший свиной хлев, пришел от этого происшествия в такой восторг, что, заикаясь, сообщил своей жене, которая крепко держала его за руку, чтобы он не упал:

— Те-те-перь то-только ви-ви-жу, к-к-как это з-здо-здо-рово б-быть т-т-трез-вен-ни-ни-ком!

На что его супруга заметила с горечью:

— Вот уж не думала, что доживу с тобой до такого срама! Да еще на людях…

В эту минуту пани Пиккноун снова дала сигнал офсайда и своим грубым мужским голосом скомандовала:

— Все дамы вон!

Однако с дамами, совершенно естественно, зал покинула и половина мужчин, — чтобы воспользоваться перерывом для столь желанного, еще более близкого ознакомления с широким ассортиментом спиртных напитков в ресторане пана Вашаты.

Пани Пиккноун осталась в зале с остатком мужчин одна.

Сия достойная дама, будучи в неописуемом восторге от своей антиалкогольной идеи, все это время пребывала в полном неведении относительно того, что происходит вокруг. Окруженная мужчинами, эта идеальная женщина заметила, что творится что-то неладное, лишь тогда, когда в зал снова ворвался отставной лесничий Поливка с капельмейстером Воржехом, в свое время заявившим в трактире «У вокзала»:

— Я туда пойду, но надерусь до положения риз!

Пани Пиккноун как раз собиралась дать указания, как продавать с аукциона мужчин, когда эта пара — Поливка и Воржех — обнявшись, словно рекруты, за шею и выписывая ногами невообразимые кренделя, приблизилась к ней. При этом оба — так, что дрожали оконные стекла, — горланили слова старинной песни:

Не успев опомниться, пани Пиккноун вдруг очутилась верхом на коленях у пана Поливки, который, качая ее, припевал:

В это время капельмейстер Воржех щипал ее за щеку, вытащил у нее из прически шпильку и стал ковырять у себя в зубах. Потом она почувствовала, как кто-то влил ей в рот водки, а еще кто-то принялся щипать коленку…

Потом вошли дамы, вышибли всех вон и разнесли зал в пух. Как на танцульке в день престольного праздника…

Пан Вашата, вопреки убытку, понесенному им в конце предыдущей главы, публично заявляет, что ухудшившееся положение дел в питейных заведениях можно поправить единственно путем устройства безалкогольных вечеринок и забав по-американски.

«Реальное дело»

Мы сидели с покойным Местеком в парке на Карловой площади.

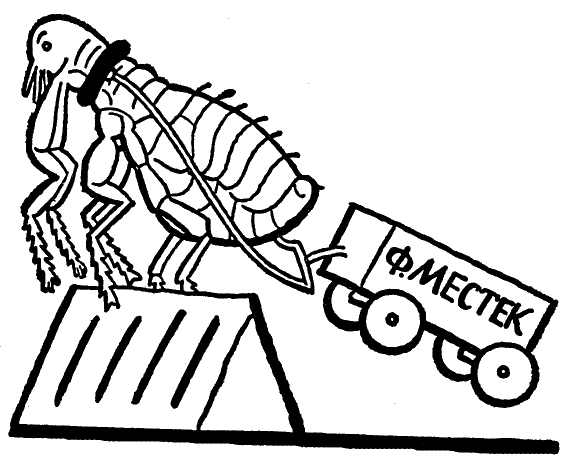

У Местека, владельца блошиного цирка, было весьма удрученное настроение, потому что он пришел к выводу, что блохи уже не поддаются дрессировке. Дело в том, что недавно его блошиный цирк постигла катастрофа. Какой-то пьяный господин, одержимый навязчивой идеей, что все это сплошной обман, проник в балаган и, даже не попытавшись убедиться в своей правоте, тростью разнес коробку с цирком на куски. Дрессированные блохи очутились на воле, освободившись от обязанности таскать за собой микроскопические бумажные колясочки. На дне коробки остался расплюснутый труп блошиного самца, первоклассного артиста, который был душой цирка. Местек нежно звал его Франтишек. Труп артиста был опознан под увеличительным стеклом по тому, что у него не хватало одной ноги. Впрочем, это уже относится к профессиональным секретам цирка. Таким артистом отрывают ноги, чтобы они не прыгали чересчур высоко и тем самым не нарушали стройного шествия в блошином цирке.

У бездыханного трупа артиста осталась одна-единственная блоха с перебитыми ногами и опрокинутой коляской, в которую она была впряжена.

— Я думал, ее вылечу, — вздохнул Местек, — но ничего не вышло. Пепина хирела, и, в конце концов, ее пришлось раздавить.

Местек начал рассказывать о взаимной любви Пепины и Франтишка, о том, с каким восторгом всегда смотрела маленькая блошка, как танцует ее друг-артист.

— Никогда в жизни, — говорил Местек, — не видать мне больше таких интеллигентных созданий. Выродились нынче блохи. Какие-то стали непонятливые. А может это новая блошиная порода… Недавно я купил у сторожа из богадельни целый пузырек блох, но все оказались никудышными. Были у меня блохи из полицейской дирекции, из нескольких сиротских приютов, блохи из пансиона «Счастливая обитель», блохи из исправительного дома, из разных казарм, блохи из ломбардов, из нескольких гостиниц, из Каролинума и Клементинума, блохи из женской гимназии и Производственной ассоциации, из Эмаузского монастыря. И все оказались бездарными. Нашлись, правда, две-три, которых можно было бы назвать одаренными. Но жуткие лентяйки. Карьера их не привлекала. Они сбежали, пренебрегши большой и лучезарной славой, которая их ожидала. Новое поколение блох никогда не сможет похвастаться ни таким Франтишком, ни Пепиной. Достоинства их нельзя передать в нескольких словах, их можно только почитать, ими можно восторгаться…

Мы снова впали в меланхолию, и перед нашим мысленным взором встало триумфальное турне с блошиным цирком по Чехии и Моравии, с недолгими гастролями в Венгрии, откуда нас выставили мадьярские жандармы, усмотревшие в блошином цирке скрытую панславистскую пропаганду.

Кое-где в Моравии нам совало палки в колеса духовенство.

Приходский священник в Гельштыне, когда я посетил его, чтобы пригласить на представление блошиного цирка, сказал:

— Я не могу рекомендовать своей пастве посещение вашего заведения, которое не может принести вам благословения господня, поскольку дрессировка блох противоречит человеческому естеству. В средние века в монастырях, как пишет аббат Ансельмус, блохи, кусая по ночам монахов и не давая им спать, принуждали их бодрствовать и денно и нощно славить творца.

— Следует ли вас понимать так, что блох вы считаете за священных животных? — спросил я. — В таком случае смею вас заверить, что в нашем цирке выступают потомки тех блох, которые кусали младенца Христа в родном хлеву в Вифлееме.

Мы подрались, и я его обработал по всем правилам бокса. Но в конечном счете нам все равно пришлось убраться в горы, так как священник науськал на нас весь край, вплоть до самого Валашска.

Местек прервал безмолвные воспоминания:

— Если быть предприимчивым и набраться терпения, то обязательно возьмешь верх над людской глупостью. Главное знать, с какого конца ухватиться. Неважно, нарисовал ли ты, скажем, утку или что-нибудь еще; важно другое — убедить людей, которые пришли на нее посмотреть, что это не утка, а ягуар. А не выгорит одно дело, должно выгореть второе, третье.

— Люди — страшные олухи, — продолжал развивать свою философию Местек, — чем больший вздор, чепуху, явную глупость им предложить, тем больше народу раскошелится, чтобы ее увидеть. Жаждет народ нового, и все тут… Как вы считаете?

— По-моему, очень мало людей мыслит самостоятельно, — сказал я. — У кого свой определенный взгляд на вещи, тот такие штуки смотреть не ходит. А в наш балаган набивалась публика, которая верила, что увидит все, что мы им обещали показать. Помните нашу летучую мышь, которую мы поймали за Прагой, а выдавали за летающую ящерицу из Австралии? И все безотказно гнали свои двугривенные, чтобы ее увидеть. Или помните, как народ дрался из-за билетов, чтобы увидеть молодого удава, который задушил английского вице-короля в Индии? А это был, всего-навсего, малюсенький уж. А помните, сколько было народу, когда Пепичек Ванек из Коширж представлял орангутанга с острова Борнео?