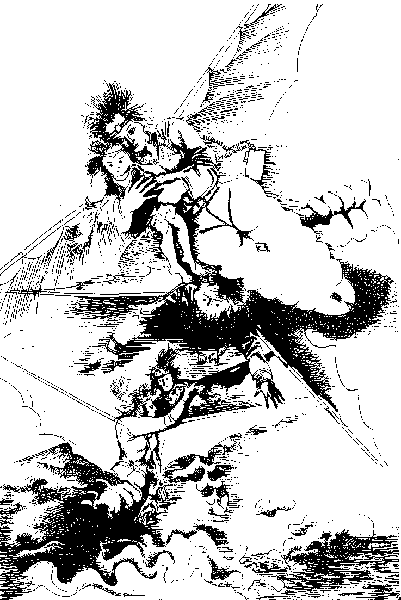

После мы трое отнесли в клуб аппараты, вышли, и тут же, обомлев, я увидел, как ушла в воздух Финия, причем со своим сыном-политорчиком на руках.

— Финия — прелесть, — сказала Пилли. — В душе она еще девчонка и каждый раз хочет напомнить мне, чего она стоит. Мы же с ней основные соперницы в первенстве Политории.

— И кто из вас выше? — спросил я.

— Она, — просто ответила Пилли и улыбнулась.

Да-а, если верить романам, которые мне удалось прочесть, и если бы, скажем, мне было лет шестнадцать, я влюбился бы в Пилли по уши, как щенок, забыв обо всем на свете, о папе-маме, науке, «планировании»… даже — что же делать? — о Натке…

Вернулась Финия. На лице ее сына-политорчика я не заметил ничего, что бы обозначало, что он проделывал акробатические трюки в небе. Этот всем даст звону. Летать будет как господь бог! Может быть, со своей девушкой. Может, даже захватив провизию и чай. Может быть, там под вечер он ей и предложит руку, а также — сердце. И она согласится, и они поцелуются, задевая крыльями политорские звезды.

И вдруг я вспомнил: что такое, что за состояние? Я напрочь забыл, что сегодня днем при мне был убит политор. Дрянь, но убит недавно, я (могло и так получиться) мог и сам его прикончить… Я видел его предсмертные судороги и так легко, хоть и ненадолго, забыл; забыть следовало, но почему так быстро, что за смена состояний на этой планете, что за волны проходят через меня, что за темпы событий? Три дня, а я в сложнейшем клубке чужой жизни, к которой напрочь привязан. А Пилли? Впервые в жизни убила человека несколько часов назад — и хоть бы что, летала, улыбается. Да, это было отвращением к подлости, да, это защита Орика и любовь к нему. Все ясно. Но ведь убила?! И тут же забыла. Или я не прав?

У нее все внутри, но железная воля? А может, — это действительно какие-то волны, убыстряющие здесь любые психические процессы, как бы даже снимающие их, особенно отрицательные, — отсюда и их долголетие, так, что ли? Я не знал.

Мы распрощались с Финией, взаимное «спасибо», конечно, «приходите еще», и полетели обратно.

— Оли! — сказал я. — Можно вопрос? Но серьезный?

— Поняла. Можно.

— Вспомни момент своего самого сильного потрясения под водой. Сколько времени ушло на то, чтобы успокоиться эмоционально абсолютно?

— Думаю, уже к ночи.

— И ночью ты спала нормально, хорошо?

— Вполне.

Тут же Пилли, будто помогая мне, сказала:

— Я от своей истории освободилась через час. А что?

— Прости, Пилли! Оли, и это не возвращалось?

— Нет.

— Видишь ли, Пилли, кое-что я почувствовал по себе, а на вас я проверяю. Может быть, не только ваша психика, но и моя отчасти подвержена каким-то сугубо политорским волновым явлениям, которые помогают быстрее изгонять из себя тяжелое или страшное. У вас так всегда?

— Поняла, — сказала Пилли. — Не знаю.

— Не в этом ли причина вашего долголетия?

— Это мысль. Но если ею заниматься, то с аппаратурой.

За ужином мужчины спросили, поучился ли я летать.

— Он летал, а не учился, — сказала Пилли. — Уму непостижимо.

Я покраснел; что-то часто я стал краснеть.

— Он способный, что ли? — спросил папа.

— Слово неточно, — сказала Пилли. — Орик, даже без трюков, которые он пока не знает, Митя через месяц вошел бы в пятьдесят сильнейших Политории.

— Детям это дается легче, — скромно сказал папа.

— Детям? Ребенок не может с ходу бросаться на криспу, стоять с лазером над противником и летать почти по высшему классу. Уль Владимир, вы родили колоссального человека. Перестань краснеть! — сказала она мне. Но папа был не так прост.

— Это у него все от нашей мамы, — сказал он.

— Он ведет со мной беседы, ну, как бы болтает, но каждая его тема — минимум важная гипотеза.

— Хорошо-то как, — сказал папа, — что все это он вываливает не на меня.

— Пилли, ладно уж, — сказал я, — я устал.

— А скромность какая! — сказала, хохоча, Пилли. — Мне сорок лет. По-земному — двадцать. Улечу с вами на Землю, подожду лет семь, и мы с ним поженимся.

— А меня и Оли бросите? — смеясь, сказал Орик. — Нечестно.

— Не бросим. С собой возьмем. Найдем вам там девушку, Орик. Красавицу. Разницу и не заметите, они там на затылке тоже безглазые, а некоторые, простите, как и я, — безмозглые.

— Это у нас бывает, — сказал папа.

Вечером, когда папа и Орик ушли в театр, я побывал у Пилли дома, в ее лаборатории. Дом у нее был вроде нашего. Когда погибли Пиллины родители, ей не предложили даже отдельный дом поменьше — из уважения к ее роду и не без поддержки Горгонерра, который с ее родителями был дружен.

Я знал уже скорость корабля Карпия и, помня время, которое мы летели с ним, сосчитал расстояние от точки пленения до Политории. Я помнил его курс, знал расстояние от Политории до обеих Тилл и вычислил, на каком расстоянии (в двух случаях) пройдет модель уровень точки пленения. Плюс путь до Земли со скоростью модели. «Идти» модели именно через точку пленения было нерезонно: довольно резкий получался угол смены курса, и я его «спрямил». Так возникли две бумажки для Латора: курс модели в зависимости от того, на какую Тиллу их повезут.

— Есть у меня еще одно дело, — сказал я чуть позже.

Она, кивнув, набрала номер:

— Роси? Это я, Пилли. («Химик и художница», — шепнула она мне.) Я здесь несколько свихнулась: есть возможность мою машину сделать чуточку космической и гораздо быстрее… Ага! Подскажи мне, какая краска на борту уже в космосе на скорости будет хорошо себя вести?.. Поняла, поняла. А не дала ли бы ты мне немного этой красочки? Спасибо. Лечу.

Все это мы с Пилли проделали очень быстро, и вскоре я уже высаживал ее возле ее дома и сказал:

— Покажи мне рукой направление к тому спуску под землей, где мы гуляли вчера.

Она показала, и я улетел, проведя прощальный разговор как-то очень комканно, наверное, потому, что мне хотелось еще побыть с Пилли и я этого стеснялся.

…Мелодично «запела» дверь при моем прикосновении к ручке, тут же открылась, передо мной стояла очень милая гелла и улыбалась мне огромными глазами. Карими.

— Здравствуйте! — сказал я. — Вы — Лата?

— А вы — уль Митя, с Земли. Проходите, Латора нет…

— Простите, я ненадолго. Я по делу.

— Говорите, я слушаю. Не стесняйтесь. — Попросите Латора завтра позвонить мне из Селима. — Не сомневайтесь, я попрошу;

— Вот номер моего малого аппарата. Пусть позвонит обязательно. А встреча вечером, само собой. Мики спит?

— Да, — она улыбнулась мне с благодарностью.

— Как крылышко?

— Легче. Это легкий был ушиб, хвала небу!

— Можно, я взгляну на нее?

— О, конечно, это такая честь!

Она провела меня в маленькую комнатку с лампочкой слабой и закрытой тряпкой. Мики спала на животике, чтобы крылышки были свободны. Она была хорошенькая, с огромными ресницами и смуглая. Я легонько погладил ее по голове и на цыпочках вместе с Латой вышел в микроприхожую.

— До свиданья, Лата, — сказал я. — Пусть Мики поправится.

— Спасибо вам, — сказала она. — Спасибо за Оли.

— Не за что, — неуклюже ответил я, и Лата закрыла за мной дверь. Пропади пропадом та криспа, которой следовало сидеть у самого дна, на севере!

Через пять минут я был дома. Папа и Орик — тоже.

— Как театр? — спросил я, ставя емкость с краской у двери на балкон.

— Колоссально! — сказал папа. — Их актеры играют так темпераментно, будто сейчас съедят друг друга.

— А что за пьеса? А?

— О бешеной любви высокородного политора к безродной политорке. Пьеса что надо. Все время плакать хотелось. Орик сказал:

— Я улетаю. Есть вопросы?

— Интуиция? — спросил я. — Если Латора не отпустят на Тиллу, вы сможете помочь? Извините, Орик.

— Да, — сказал он. — Это не проблема.

Он ушел, улетел, явно озабоченный своей ситуацией.