Джеффри Бурдс

г. Бостон (США)

Ноябрь 2006 г.

Глава 1. Борьба с бандитизмом в СССР в 1944–1953 гг

“Великий страх”: уголовный бандитизм после Второй мировой войны

Первый раз он возник в конце зимы, а во второй половине июля достиг свой кульминации и охватил почти всю Францию… Это был Великий страх перед разбойниками, когда… из одной местности в другую тревожные вести разносились с удивительной быстротой. По мере того как известия распространялись, они сами становились новым доказательством повсеместного существования неуловимых разбойников. Подогревая страх, молва порождала живое и яркое представление о царивших беспорядках…[1]

В своем классическом исследовании “Великий страх 1789 года” французский историк Жорж Лефевр показал, какое сильное воздействие могут оказывать слухи. Вместе с паникой, захлестнувшей сельскую Францию в роковые для ее истории весну и лето 1789 г., когда события развивались с калейдоскопической быстротой, эти слухи значительно больше влияли на общественные настроения, чем сама действительность.

Нет сомнения, что такая же же паника охватила советских граждан по следам горячих событий Второй мировой войны. Ужас перед уголовными бандами господствовал в настроениях послевоенного советского общества. Неопубликованное письмо в “Правду” рабочих подмосковного города Подольска передает общественную атмосферу ноября 1945 г.:

Обнаглевшие бандиты и воры нападают на мирных граждан… не только вечером, но убивают, раздевают и грабят средь бела дня — и не только в темных переулках, но и на главных улицах… даже около горкома и горсовета. После работы люди собираются группами, чтобы не страшно было идти домой. Собрания после работы плохо посещаются, так как рабочие боятся оставаться, боятся нападения на пути домой. Но и дома они не чувствуют себя спокойно, потому что грабежи происходят и днем и ночью[2].

Некто Р.[3] писала своему мужу 14 октября 1946 г. из другого подмосковного городка: “Стало ужасно жить в Загорске. Вечерами часто происходят грабежи и убийства. Вчера вечером Александр Александрович получил от завода 8000 рублей за строительство. Они [бандиты — Дж. Б.] разрезали его на части. Его голова была полностью отделена от тела и заброшена в рощу. Три дня назад Ритка с подругой возвращалась из института около полвосьмого вечера. У нее отняли кошелек, а подругу утащили на горку и раздели. Стало просто страшно ходить по вечерам”. Гражданка Ш. писала своему родственнику 1 ноября 1946 г. из крупнейшего текстильного центра Иваново: “Тут все новости плохие, просто ужасные. Вчера бандиты напали на отца, мать и сестру. Они возвращались с поезда одни и им приставили к спине нож. Я даже не могу сказать, как это ужасно. Я сейчас работаю до 10 вечера и боюсь идти [домой] через базар. Нервы у всех напряжены”[4]. Даже с учетом всех катастрофических событий предыдущих лет, есть множество свидетельств, что для многих советских граждан послевоенное время запомнилось как самый страшный период их жизни. Пожилая женщина из Иваново З. писала своему мужу в ноябре 1946 г.: “Так много грабежей и убийств… Так страшно. Я прожила 61 год и никогда не было такого безобразия”[5].

Многочисленные документы указывают на то, что послевоенное советское общество было действительно охвачено патологическим страхом перед уголовной преступностью. Возможно, воспользовавшись подсказкой Лефевра, историк Елена Зубкова в своем новаторском исследовании общественной атмосферы и культуры этого времени указала на множество признаков того, что окончание войны вызвало в стране всплеск страха перед преступлениями и преступниками. Однако Зубкова сделала, пожалуй, слишком поспешный вывод о том, что этот всплеск основывался скорее на слухах, чем на фактах: “…Страх людей перед уголовным миром опирался не столько на надежную информацию, сколько происходил от ее недостатка и зависимости от слухов. Грабежи в тех условиях заключали повышенную угрозу, ибо часто стоили людям их последних скудных пожитков. Именно бедность объясняет степень распространения страха, так же как она объясняет и размах преступности в послевоенные годы[6]. Однако реальный послевоенный рост преступности на советской территории Зубкова фактически отрицает, утверждая, что если даже мы примем в расчет неполноту данных МВД в эти годы, уровень преступности все равно будет значительно ниже довоенного. Таким образом, для Зубковой послевоенный взрыв преступности — большей частью плод людского воображения.

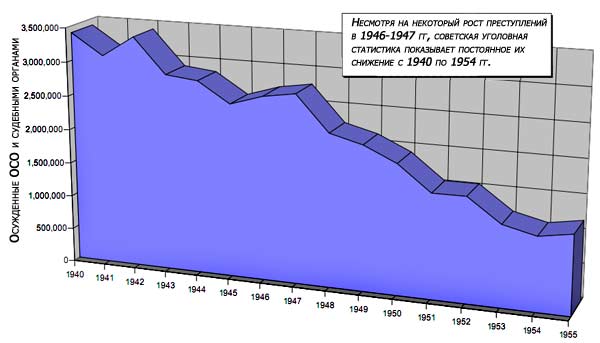

Зубкова правильно указала на общую тенденцию снижения уголовных преступлений, которая обнаруживается по данным советской статистики (см. рис. 1). Однако хотелось бы отметить, что ее интерпретация массовых свидетельств о страхе, существующим в общественном сознании, все-таки является не совсем верной. Ошибка Зубковой заключается в том, что она опирается на оказавшиеся в ее распоряжении усредненные показатели уголовной статистики, которые хорошо укладываются в предложенный ею исторический контекст, но игнорируют качественные различия между видами преступлений. Для Зубковой постановка вопроса является достаточно простой: если общая численность преступлений снижается, почему же общественное мнение воспринимает ситуацию прямо противоположным образом? По мнению исследовательницы, это связано с коллективным чувством опасности, с лишениями и слухами: страх перед бандитами в СССР после Второй мировой войны можно уподобить “Великому страху”, охватившему Францию летом 1789 г.

Рис. 1. Преступность в СССР, 1940–1955 гг.

Источник: ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 89. Д. 4408. Л. 10, 110–111; Д. 7494. Л. 82–84.

Но можно предложить и другой ответ на эту загадку. Даже если усредненные показатели советской статистики за послевоенный период (между прочим, весьма спорные) указывают на сокращение числа преступлений по сравнению с довоенным периодом, некоторые категории уголовных преступлений обнаруживают тенденцию к стремительному росту. В сущности, именно этого и следовало ожидать, опираясь на фундаментальные исследования послевоенной преступности в различных странах. Американские социологи Дейн Арчер и Розмари Гартнер обратились к сравнительному анализу статистических данных об уголовных преступлениях и убийствах в 110 странах за период с 1900 г., собранных в Comparative Crime Data File. Они обнаружили ярко выраженную корреляцию между войнами и быстрым ростом насильственных преступлений, характерную как для победивших, так и побежденных стран[7], и пришли к выводу, что пережитая война приводит к росту насилия в любом обществе и усугубляет в людях наклонность к совершению преступлений с применением насилия.

Скрупулезный анализ советской послевоенной статистики в значительной степени позволяет детализировать это представление. При более внимательном изучении данных об уголовных преступлениях (см. рис. 2) хорошо заметен всплеск насилия, захлестнувшего Советский Союз и Восточную Европу после Второй мировой войны. График, составленный на основе ранее совершенно секретных данных, сохранившихся в делах Верховного Совета в Государственном архиве Российской Федерации, позволяет проследить рост бандитизма[8]. Приведенные данные хорошо показывают борьбу органов власти за наведение порядка на советской земле во время и после Второй мировой войны. Судя по этой прежде недоступной уголовной статистике, численность проявлений социального бандитизма увеличилась с 1940 по 1947 гг. на 547 %. За тот же период число грабежей и разбойных нападений выросло на 236 %[9]. Наибольший рост числа этих преступлений, как можно убедиться, приходится на 1944–1947 гг. Очевидно, что крушение социального порядка на советской и восточно-европейской территории в тот период было одним из главных вызовов, брошенных послевоенной сталинской системе. Хотя эта территория была освобождена от вражеских армий к концу 1944 г., война против Гитлера скоро превратилась в послевоенную борьбу за восстановление советской государственной власти и нормализацию гражданской жизни.

1

G. Lefebvre The Great Fear of 1789: Rural Panic in Revolutionary France. N.Y., 1973.

2

Цит по: E. Zubkova Russiaafter the War: Hopes, Illusions, and Disappointments, 1945–1957. Armonk, 1998.

3

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-9401. Оп.2. Л. 152, 546–552. Законодательство Российской Федерации ограничивает доступ к архивным документам, содержащим личные данные о гражданах, в течение 75 лет. Соответственно, в настоящем издании не называются имена и фамилии лиц, чья частная переписка, закрытая органами государственной безопасности, здесь цитируется. Ограничения не распространяются на архивные дела официальных органов, в том числе уголовные дела.

4

Там же

5

Там же

6

Zubkova. Op. cit. P.39. Зубкова, впрочем, не совсем четко определяет свою позицию, делая оговорку: «Это не означает, конечно, что проблема преступности после войны существовала только в воображении людей. Власти тоже смотрели на нее как на одну из своих наиболее серьезных проблем, по крайней мере в первые два послевоенных года».

7

D. Archer, R. Gartner. Violence and Crime in Cross-National Perspective. New Haven, 1984–1987.

8

Советские официальные документы различали понятия «бандитизм» и «политбандитизм». Под последним понимались вооруженные выступления банд против советской власти. Однако до 1947 г. власти явно испытывали затруднения в разграничении различных форм бандитизма, грабежей и разбоя.

9

Рассекреченные документы Верховного Совета СССР. См.: ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 89. Д. 4408. Данные о преступности и вынесенных приговорах в СССР за период с 1937 по 1956 гг. «Сводка статистических данных о преступниках, приговоренных государственными судебными органами за период с 1940 г. по июнь 1955 г.». Л. 2–3.