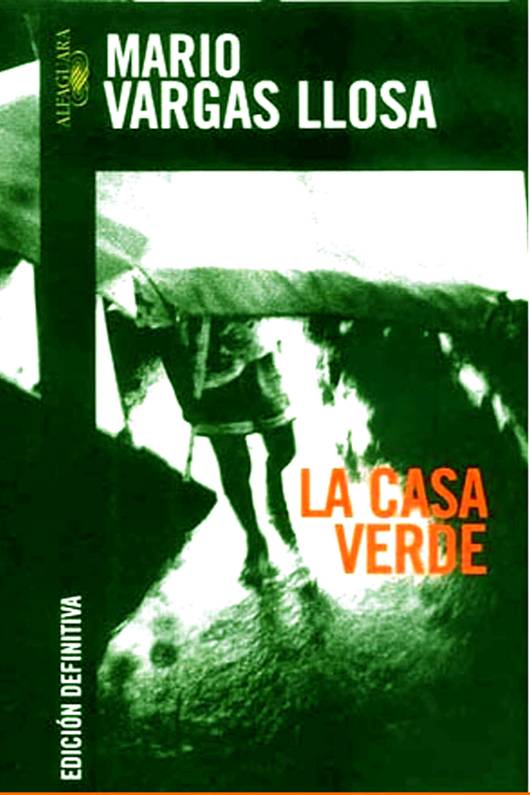

Mario Vargas Llosa

La Casa Verde

PRÓLOGO

Me llevaron a inventar esta historia los recuerdos de una choza prostibularia, pintada de verde, que coloreaba el arenal de Piura el año 1946, y la deslumbrante Amazonía de aventureros, soldados, aguarunas, huambisas y shapras, misioneros y traficantes de caucho y pieles que conocí en 1958, en un viaje de unas semanas por el Alto Marañón.

Pero, probablemente, la deuda mayor que contraje al escribirla fue con William Faulkner, en cuyos libros descubrí las hechicerías de la forma en la ficción, la sinfonía de puntos de vista, ambigüedades, matices, tonalidades y perspectivas de que una astuta construcción y un estilo cuidado podían dotar a una historia.

Escribí esta novela en París, entre 1962 y 1965, sufriendo y gozando como un lunático, en un hotelito del Barrio Latino -el Hotel Wetter- y en una buhardilla de la rue de Tournon, que colindaba con el piso donde había vivido el gran Gérard Philipe, a quien el inquilino que me antecedió, el crítico de arte argentino Damián Bayón, oyó muchos días ensayar, horas de horas, un solo parlamento de El Cid de Corneille.

Londres, septiembre de 1998

UNO

El sargento echa una ojeada a la madre Patrocinio y el moscardón sigue allí. La lancha cabecea sobre las aguas turbias, entre dos murallas de árboles que exhalan un vaho quemante, pegajoso. Ovillados bajo el pamacari, desnudos de la cintura para arriba, los guardias duermen abrigados por el verdoso, amarillento sol del mediodía: la cabeza del Chiquito yace sobre el vientre del Pesado, el Rubio transpira a chorros, el Oscuro gruñe con la boca abierta. Una sombrilla de jejenes escolta la lancha, entre los cuerpos evolucionan mariposas, avispas, moscas gordas. El motor ronca parejo, se atora, ronca y el práctico Nieves lleva el timón con la izquierda, con la derecha fuma y su rostro muy bruñido permanece inalterable bajo el sombrero de paja. Estos selváticos no eran normales, ¿por qué no sudaban como los demás cristianos? Tiesa en la popa, la madre Angélica está con los ojos cerrados, en su rostro hay lo menos mil arrugas, a ratos saca una puntita de lengua, sorbe el sudor del bigote y escupe. Pobre viejita, no estaba para estos trotes. El moscardón bate las alitas azules, despega con suave impulso de la frente rosada de la madre Patrocinio, se pierde trazando círculos en la luz blanca y el práctico iba a apagar el motor, sargento, ya estaban llegando, detrás de esa quebradita venía Chicais. Pero al sargento el corazón le decía no habrá nadie. Cesa el ruido del motor, las madres y los guardias abren los ojos, yerguen las cabezas, miran. De pie, el práctico Nieves ladea la tangana a derecha e izquierda, la lancha se acerca a la orilla silenciosamente, los guardias se incorporan, se ponen las camisas, los quepís, se acomodan las polainas. La empalizada vegetal de la margen derecha se interrumpe bruscamente pasado el recodo del río y hay un barranco, un breve paréntesis de tierra rojiza que desciende hasta una minúscula ensenada de fango, guijarros, matas de cañas y de helechos. No se divisa ninguna canoa a la orilla, ninguna silueta humana en el barranco. La embarcación encalla, Nieves y los guardias saltan, chapotean en el lodo plomizo. Un cementerio, el corazón no engañaba, tenían razón los mangaches. El sargento está inclinado sobre la proa, el práctico y los guardias arrastran la lancha hacia la tierra seca. Que ayudaran a las madrecitas, que les hicieran sillita de mano, no se fueran a mojar. La madre Angélica permanece muy grave en los brazos del Oscuro y del Pesado, la madre Patrocinio vacila cuando el Chiquito y el Rubio unen sus manos para recibirla y, al dejarse caer, enrojece como un camarón. Los guardias cruzan la playa bamboleándose, depositan a las madres donde acaba el fango. El sargento salta, llega al pie del barranco y la madre Angélica trepa ya por la pendiente, muy resuelta, seguida por la madre Patrocinio, ambas gatean, desaparecen entre remolinos de polvo colorado. La tierra del barranco es floja, cede a cada paso, el sargento y los guardias avanzan hundidos hasta las rodillas, agachados, ahogados en el polvo, el pañuelo contra la boca, el Pesado estornudando y escupiendo. En la cima se sacuden los uniformes unos a otros y el sargento observa: un claro circular, un puñado de cabañas de techo cónico, breves sembríos de yucas y de plátanos y, en todo el rededor, monte tupido. Entre las cabañas, arbolitos con bolsas ovaladas que penden de las ramas: nidos de paucares. Él se lo había dicho, madre Angélica, dejaba constancia, ni un alma, ya veían. Pero la madre Angélica va de un lado a otro, entra a una cabaña, sale y mete la cabeza en la de al lado, espanta a palmadas a las moscas, no se detiene un segundo y así, de lejos, desdibujada por el polvo, no es una anciana sino un hábito ambulante, erecto, una sombra muy enérgica. En cambio, la madre Patrocinio se halla inmóvil, las manos escondidas en el hábito y sus ojos recorren una vez y otra el poblado vacío. Unas ramas se agitan y hay chillidos, una escuadrilla de alas verdes, picos negros y pecheras azules revolotea sonoramente sobre las desiertas cabañas de Chicais, los guardias y las madres los siguen hasta que se los traga la maleza, su griterío dura un rato. Había loritos, bueno saberlo por si faltaba comida. Pero daban disentería, madre, es decir, se le soltaba a uno el estómago. En el barranco aparece un sombrero de paja, el rostro tostado del práctico Nieves: así que se espantaron los aguarunas, madrecitas. De puro tercas, quién les mandó no hacerle caso. La madre Angélica se acerca, mira aquí y allá con los ojitos arrugados, y sus manos nudosas, rígidas, de lunares castaños, se agitan ante la cara del sargento: estaban por aquí cerca, no se habían llevado sus cosas, tenían que esperar que vuelvan. Los guardias se miran, el sargento enciende un cigarrillo, dos paucares van y vienen por el aire, sus plumas negras y doradas relucen con brillos húmedos. También pajaritos, de todo había en Chicais. Salvo aguarunas y el Pesado ríe. ¿Por qué no caerles a la descuidada?, la madre Angélica jadea, ¿acaso no los conocía, madrecita?, el plumerito de pelos blancos de su mentón tiembla suavemente, les daban miedo los cristianos y se escondían, que ni se soñara que iban a volver, mientras estuvieran aquí no les verían ni el polvo. Pequeña, rolliza, la madre Patrocinio está allí también, entre el Rubio y el Oscuro. Pero si el año pasado no se escondieron, salieron a recibirlos y hasta les regalaron una gamitana fresquita, ¿no se acordaba el sargento? Pero entonces no sabían, madre Patrocinio, ahora sí, que se diera cuenta. Los guardias y el práctico Nieves se sientan en el suelo, se descalzan, el Oscuro abre su cantimplora, bebe y suspira. La madre Angélica alza la cabeza: que hagan las carpas, sargento, un rostro ajado, que pongan los mosquiteros, una mirada líquida, esperarían a que regresaran, una voz cascada, y que no le pusiera esa cara, ella tenía experiencia. El sargento arroja el cigarrillo, lo entierra a pisotones, qué más le daba, muchachos, que se sacudieran. Y en eso brota un cacareo y un matorral escupe una gallina, el Rubio y el Chiquito lanzan un grito de júbilo, negra, la corretean, con pintas blancas, la capturan y los ojos de la madre Angélica chispean, bandidos, qué hacían, su puño vibra en el aire, ¿era suya?, que la soltaran, y el sargento que la soltaran pero, madres, si iban a quedarse necesitaban comer, no estaban para pasar hambres. La madre Angélica no permitiría abusos, ¿qué confianza podían tenerles si les robaban sus animalitos? Y la madre Patrocinio asiente, sargento, robar era ofender a Dios, con su rostro redondo y saludable, ¿no conocía los mandamientos? La gallina toca el suelo, cacarea, se espulga las axilas, escapa contoneándose y el sargento se encoge de hombros: por qué se harían ilusiones si ellas los conocían tanto o más que él. Los guardias se alejan hacia el barranco, en los árboles chillan de nuevo los loritos y los paucares, hay zumbido de insectos, una brisa leve agita las hojas de yarina de los techos de Chicais. El sargento se afloja las polainas, regaña entre dientes, tiene la boca torcida y el práctico Nieves le da una palmadita en el hombro, sargento: que no se pusiera de malhumor y aceptara las cosas con calma. Y el sargento furtivamente señala a las madres, don Adrián, estos trabajitos le reventaban el alma. La madre Angélica tenía mucha sed y a lo mejor un poco de fiebre, el espíritu seguía animoso pero el cuerpo ya estaba lleno de achaques, madre Patrocinio y ella no, no, que no dijera eso, madre Angélica, ahora que subieran los guardias tomaría una limonada y se sentiría mejor, ya vería. ¿Murmuraban de su persona?, el sargento observa el contorno con ojos distraídos, ¿lo creían un cojudo?, se abanica con el quepí, ¡ese par de gallinazas!, y de repente se vuelve hacia el práctico Nieves: secretos en reunión era falta de educación y él que mirara, sargento, los guardias volvían corriendo. ¿Una canoa?, y el Oscuro sí, ¿con aguarunas?, y el Rubio mi sargento sí, y el Chiquito sí, y el Pesado y las madres sí, sí, van y preguntan y vienen sin rumbo y el sargento que el Rubio volviera al barranco y avisara si subían, que los demás se escondieran y el práctico Nieves recoge las polainas del suelo, los fusiles. Los guardias y el sargento entran a una cabaña, las madres siguen en el claro, madrecitas, que se escondieran, madre Patrocinio, rápido, madre Angélica. Ellas se miran, cuchichean, dan brinquitos, entran a la cabaña del frente y, desde las matas que lo ocultan, el Rubio apunta con un dedo al río, ya bajaban mi sargento, amarraban la canoa, ya subían mi sargento y él calzonazos, que viniera y se escondiera, Rubio, que no se durmiera. Tendidos de barriga, el Pesado y el Chiquito espían el exterior por los intersticios del tabique de rajas de chonta; el Oscuro y el práctico Nieves están parados al fondo de la cabaña y el Rubio llega corriendo, se acuclilla junto al sargento. Ahí estaban, madre Angélica, ahí estaban ya y la madre Angélica sería vieja pero tenía buena vista, madre Patrocinio, los estaba viendo, eran seis. La vieja, melenuda, lleva una pampanilla blancuzca y dos tubos de carne blanda y oscura penden hasta su cintura. Tras ella, dos hombres sin edad, bajos, ventrudos, de piernas esqueléticas, el sexo cubierto con retazos de tela ocre sujetos con lianas, las nalgas al aire, los pelos en cerquillo hasta las cejas. Cargan racimos de plátanos. Después hay dos chiquillas con diademas de fibras, una lleva un pendiente en la nariz, la otra aros de piel en los tobillos. Van desnudas como el niño que las sigue, él parece menor y es más delgado. Miran el claro desierto, la mujer abre la boca, los hombres menean las cabezas. ¿Iban a hablarles, madre Angélica? Y el sargento sí, ahí salían las madres, atención muchachos. Las seis cabezas giran al mismo tiempo, quedan fijas. Las madres avanzan hacia el grupo a pasos iguales, sonriendo, y simultáneos, casi imperceptibles, los aguarunas se arriman unos a otros, pronto forman un solo cuerpo terroso y compacto. Los seis pares de ojos no se apartan de las dos figuras de pliegues oscuros que flotan hacia ellos y si se respingaban había que pegar la carrera, muchachos, nada de tiritos, nada de asustarlos. Las dejaban acercarse, mi sargento, el Rubio creía que se escaparían al verlas. Y qué tiernecitas las criaturas, qué jovencitas, ¿no, mi sargento?, este Pesado no tenía cura. Las madres se detienen y, al mismo tiempo, las chiquillas retroceden, estiran las manos, agarran las piernas de la vieja que ha comenzado a golpearse los hombros con la mano abierta, cada palmada estremece sus larguísimas tetas, las columpia: que el Señor fuera con ellos. Y la madre Angélica da un gruñido, escupe, lanza un chorro de sonidos crujientes, toscos y silbantes, se interrumpe para escupir y, ostentosa, marcial, sigue gruñendo, sus manos evolucionan, dibujan trazos solemnes ante los inmóviles, pálidos, impasibles rostros aguarunas. Los estaba palabreando en pagano, muchachos, y escupía igualito que las chunchas la madrecita. Eso tenía que gustarles, mi sargento, que una cristiana les hablara en su idioma, pero que hicieran menos bulla, muchachos, si los oían se espantaban. Los gruñidos de la madre Angélica llegan hasta la cabaña muy nítidos, robustos, destemplados y también el Oscuro y el práctico Nieves espían ahora el claro, las caras pegadas al tabique. Se los había metido al bolsillo, muchachos, qué sabida la monjita, y las madres y los dos aguarunas se sonríen, cambian reverencias. Y además cultísima, ¿sabía el sargento que en la misión se la pasaban estudiando? Más bien sería rezando, Chiquito, por los pecados del mundo. La madre Patrocinio sonríe a la vieja, ésta desvía los ojos y sigue muy seria, sus manos en el hombro de las chiquillas. Qué se andarían diciendo, mi sargento, cómo conversaban. La madre Angélica y los dos hombres hacen muecas, ademanes, escupen, se quitan la palabra y, de pronto, los tres niños se apartan de la vieja, corretean, ríen muy fuerte. Los estaba mirando el churre, muchachos, no quitaba la vista de aquí. Qué flaquito era, ¿se había fijado el sargento?, tremenda cabezota y tan poquito cuerpo, parecía araña. Bajo la mata de pelos, los ojos grandes del chiquillo apuntan fijamente a la cabaña. Está tostado como una hormiga, sus piernas son curvas y enclenques. De repente alza la mano, grita, muchachos, malparido, mi sargento y hay una violenta agitación tras el tabique, juramentos, encontrones y estallan voces guturales en el claro cuando los guardias lo invaden corriendo y tropezando. Que bajaran esos fusiles, alcornoques, la madre Angélica muestra a los guardias sus manos iracundas, ah, ya verían con el teniente. Las dos chiquillas ocultan la cabeza en el pecho de la vieja, aplastan sus senos blandos y el varoncito permanece desorbitado, a medio camino entre los guardias y las madres. Uno de los aguarunas suelta el mazo de plátanos, en alguna parte cacarea la gallina. El práctico Nieves está en el umbral de la cabaña, el sombrero de paja hacia atrás, un cigarrillo entre los dientes. Qué se creía el sargento, y la madre Angélica da un saltito, ¿por qué se metía si no lo llamaban? Pero si bajaban los fusiles se harían humo, madre, ella le muestra su puño pecoso y él que bajaran los máuseres, muchachos. Suave, continua, la madre Angélica habla a los aguarunas, sus manos tiesas dibujan figuras lentas, persuasivas, poco a poco los hombres pierden la rigidez, ahora responden con monosílabos y ella risueña, inexorable, sigue gruñendo. El chiquillo se aproxima a los guardias, olfatea los fusiles, los palpa, el Pesado le da un golpecito en la frente, él se agazapa y chilla, era desconfiado el puta y la risa sacude la fláccida cintura del Pesado, su papada, sus pómulos. La madre Patrocinio se demuda, desvergonzado, qué decía, por qué les faltaba así el respeto, so grosero y el Pesado mil disculpas, menea su confusa cabeza de buey, se le escapó sin darse cuenta, madre, tiene la lengua trabada. Las chiquillas y el varoncito circulan entre los guardias. Los examinan, los tocan con la punta de los dedos. La madre Angélica y los dos hombres se gruñen amistosamente y el sol brilla todavía a lo lejos, pero el contorno está encapotado y sobre el bosque se amontona otro bosque de nubes blancas y coposas: llovería. A ellos la madre Angélica los había insultado enantes, madre, y ellos qué habían dicho. La madre Patrocinio sonríe, pedazo de bobo, alcornoque no era un insulto sino un árbol duro como su cabeza y la madre Angélica se vuelve hacia el sargento: iban a comer con ellos, que subieran los regalitos y las limonadas. Él asiente, da instrucciones al Chiquito y al Rubio señalándoles el barranco, plátanos verdes y pescado crudo, muchachos, un banquetazo de la puta madre. Los niños merodean en torno al Pesado, al Oscuro y al práctico Nieves, y la madre Angélica, los hombres y la vieja disponen hojas de plátano en el suelo, entran a las cabañas, traen recipientes de greda, yucas, encienden una pequeña fogata, envuelven bagres y bocachicos en hojas que anudan con bejucos y los acercan a la llama. ¿Iban a esperar a los otros, sargento? Sería de nunca acabar y el práctico Nieves arroja su cigarrillo, los otros no volverían, si se fueron no querían visitas y éstos se irían al primer descuido. Sí, el sargento sabía, sólo que era de balde pelearse con las madrecitas. El Chiquito y el Rubio regresan con las bolsas y los termos, las madres, los aguarunas y los guardias están sentados en círculo frente a las hojas de plátano y la vieja ahuyenta los insectos a palmadas. La madre Angélica distribuye los regalos y los aguarunas los reciben sin dar muestras de entusiasmo, pero luego, cuando las madres y los guardias comienzan a comer trocitos de pescado que arrancan con las manos, los dos hombres, sin mirarse, abren las bolsas, acarician espejitos y collares, se reparten las cuentas de colores y en los ojos de la vieja se encienden súbitas luces codiciosas. Las chiquillas se disputan una botella, el varoncito mastica con furia y el sargento se enfermaría del estómago, miéchica, le vendrían diarreas, se hincharía como un hualo barrigudo, le crecerían pelotas en el cuerpo, reventarían y saldría pus. Tiene el trozo de pescado a orillas de los labios, sus ojitos parpadean y el Oscuro, el Chiquito y el Rubio también hacen pucheros, la madre Patrocinio cierra los ojos, traga, su rostro se crispa y sólo el práctico Nieves y la madre Angélica alargan las manos constantemente hacia las hojas de plátano y con una especie de regocijo presuroso desmenuzan la carne blanca, la limpian de espinas, se la llevan a la boca. Todos los selváticos eran un poco chunchos, hasta las madres, cómo comían. El sargento suelta un eructo, todos lo miran y él tose. Los aguarunas se han puesto los collares, se los muestran uno al otro. Las bolitas de vidrio son granates y contrastan con el tatuaje que adorna el pecho del que lleva seis pulseras de cuentecillas en un brazo, tres en el otro. ¿A qué hora partirían, madre Angélica? Los guardias observan al sargento, los aguarunas dejan de masticar. Las chiquillas estiran las manos, tímidamente tocan los collares deslumbrantes, las pulseras. Tenían que esperar a los otros, sargento. El aguaruna del tatuaje gruñe y la madre Angélica sí, sargento, ¿veía?, que comiera, los estaba ofendiendo con tantos ascos que hacía. Él no tenía apetito pero quería decirle algo, madrecita, no podían quedarse en Chicais más tiempo. La madre Angélica tiene la boca llena, el sargento había venido a ayudar, su mano menuda y pétrea estruja un termo de limonada, no a dar órdenes. El Chiquito había oído al teniente, ¿qué había dicho?, y él que volvieran antes de ocho días, madre. Ya llevaban cinco y ¿cuántos para volver, don Adrián?, tres días siempre que no lloviera, ¿veía?, eran órdenes, madre, que no se molestara con él. Junto al rumor de la conversación entre el sargento y la madre Angélica hay otro, áspero: los aguarunas dialogan a viva voz, chocan sus brazos y comparan sus pulseras. La madre Patrocinio traga y abre los ojos, ¿y si los otros no volvían?, ¿y si se demoraban un mes en volver?, claro que era sólo una opinión, y cierra los ojos, a lo mejor se equivocaba y traga. La madre Angélica frunce el ceño, brotan nuevos pliegues en su rostro, su mano acaricia el mechoncito de pelos blancos del mentón. El sargento bebe un trago de su cantimplora: peor que purgante, todo se calentaba en esta tierra, no era el calor de su tierra, el de aquí pudría todo. El Pesado y el Rubio se han tumbado de espaldas, los quepís sobre la cara, y el Chiquito quería saber si a alguien le constaba eso, don Adrián, y el Oscuro de veras, que siguiera, que contara, don Adrián. Eran medio pez y medio mujer, estaban al fondo de las conchas esperando a los ahogados y apenas se volcaba una canoa venían y agarraban a los cristianos y se los llevaban a sus palacios de abajo. Los ponían en unas hamacas que no eran de yute sino de culebras y ahí se daban gusto con ellos, y la madre Patrocinio ¿ya estaban hablando de supersticiones?, y ellos no, no, ¿y se creían cristianos?, nada de eso, madrecita, hablaban de si iba a llover. La madre Angélica se inclina hacia los aguarunas gruñendo dulcemente, sonriendo con obstinación, tiene enlazadas las manos y los hombres, sin moverse del sitio, se enderezan poco a poco, alargan los cuellos como las garzas cuando se asolean a la orilla del río y surge un vaporcito, y algo asombra, dilata sus pupilas y el pecho de uno se hincha, su tatuaje se destaca, borra, destaca y gradualmente se adelantan hacia la madre Angélica, muy atentos, graves, mudos, y la vieja melenuda abre las manos, coge a las chiquillas. El varoncito sigue comiendo, muchachos, se venía la parte brava, atención. El práctico, el Chiquito y el Oscuro callan. El Rubio se incorpora con los ojos enrojecidos y remece al Pesado, un aguaruna mira al sargento de soslayo, luego al cielo y ahora la vieja abraza a las chiquillas, las incrusta contra sus senos largos y chorreados y los ojos del varoncito rotan de la madre Angélica a los hombres, de éstos a la vieja, de ésta a los guardias y a la madre Angélica. El aguaruna del tatuaje comienza a hablar, lo sigue el otro, la vieja, una tormenta de sonidos ahoga la voz de la madre Angélica que niega ahora con la cabeza y con las manos y de pronto, sin dejar de roncar ni de escupir, lentos, ceremoniosos, los dos hombres se despojan de los collares, de las pulseras y hay una lluvia de abalorios sobre las hojas de plátano. Los aguarunas estiran las manos hacia los restos del pescado, entre los que discurre un delgado río de hormigas pardas. Ya se habían puesto chúcaros, muchachos, pero ellos estaban listos, mi sargento, cuando él mandara. Los aguarunas limpian las sobras de carne blanca y azul, atrapan con las uñas a las hormigas, las aplastan y con mucho cuidado envuelven la comida en las hojas venosas. Que el Chiquito y el Rubio se encargaran de las churre, se las recomendaba el sargento y el Pesado qué suertudos. La madre Patrocinio está muy pálida, mueve los labios, sus dedos aprietan las cuentas negras de un rosario y eso sí, sargento, que no olvidaran que eran niñas, ya lo sabía, ya lo sabía, y que el Pesado y el Oscuro tuvieran quietos a los calatos y que la madre no se preocupara y la madre Patrocinio ay si cometían brutalidades y el práctico se encargaría de llevar las cosas, muchachos, nada de brutalidades: Santa María, Madre de Dios. Todos contemplan los labios exangües de la madre Patrocinio, y ella Ruega por nosotros, tritura con sus dedos las bolitas negras y la madre Angélica cálmese, madre, y el sargento ya, ahora era cuando. Se ponen de pie, sin prisa. El Pesado y el Oscuro sacuden sus pantalones, se agachan, cogen los fusiles y hay carreras ahora, chillidos y en la hora, pisotones, el varoncito se tapa la cara, de nuestra muerte, y los dos aguarunas han quedado rígidos amén, sus dientes castañetean y sus ojos perplejamente miran los fusiles que los apuntan. Pero la vieja está de pie forcejeando con el Chiquito y las chiquillas se debaten como anguilas entre los brazos del Rubio. La madre Angélica se cubre la boca con un pañuelo, la polvareda crece y se espesa, el Pesado estornuda y el sargento listo, podían irse al barranco, muchachos, madre Angélica. Y al Rubio quién lo ayudaba, sargento, ¿no veía que se le soltaban? El Chiquito y la vieja ruedan al suelo abrazados, que el oscuro fuera a ayudarlo, el sargento lo reemplazaría, vigilaría al calato. Las madres caminan hacia el barranco tomadas del brazo, el Rubio arrastra dos figuras entreveradas y gesticulantes y el Oscuro sacude furiosamente la melena de la vieja hasta que el Chiquito queda libre y se levanta. Pero la vieja salta tras ellos, los alcanza, los araña y el sargento listo, Pesado, se fueron. Siempre apuntando a los dos hombres retroceden, se deslizan sobre los talones y los aguarunas se levantan al mismo tiempo y avanzan imantados por los fusiles. La vieja brinca como un maquisapa, cae y apresa dos pares de piernas, el Chiquito y el Oscuro trastabillean, Madre de Dios, caen también y que la madre Patrocinio no diera esos grito. Una rápida brisa viene del río, escala la pendiente y hay activos, envolventes torbellinos anaranjados y granos de tierra robustos, aéreos como moscardones. Los dos aguarunas se mantienen dóciles frente a los fusiles y el barranco está muy cerca. ¿Si se le aventaban, el Pesado disparaba? Y la madre Angélica bruto, podía matarlos. El Rubio coge de un brazo a la chiquilla del pendiente, ¿por qué no bajaban, sargento?, a la otra del pescuezo, se le zafaban, ahorita se le zafaban y ellas no gritan pero tironean y sus cabezas, hombros, pies y piernas luchan y golpean y vibran y el práctico Nieves pasa cargado de termos: que se apurara, don Adrián, ¿no se le quedaba nada? No, nada, cuando el sargento quisiera. El Chiquito y el Oscuro sujetan a la vieja de los hombros y los pelos y ella está sentada chillando, a ratos los manotea sin fuerza en las piernas y bendito era el fruto, madre, madre, de su vientre y al Rubio se le escapaban, Jesús. El hombre del tatuaje mira el fusil del Pesado, la vieja lanza un alarido y llora, dos hilos húmedos abren finísimos canales en la costra de polvo de su cara y que el Pesado no se hiciera el loco. Pero si se le aventaba, sargento, él le abría el cráneo, aunque fuera un culatazo, sargento, y se acababa la broma. La madre Angélica retira el pañuelo de su boca: bruto, ¿por qué decía maldades?, ¿por qué se lo permitía el sargento?, y el Rubio ¿podía ir bajando?, estas bandidas lo despellejaban. Las manos de las chiquillas no llegan a la cara del Rubio, sólo a su cuello, lleno ya de rayitas violáceas, y han desgarrado su camisa y arrancado los botones. Parecen desanimarse a veces, aflojan el cuerpo y gimen y de nuevo atacan, sus pies desnudos chocan contra las polainas del Rubio, él maldice y las sacude, ellas siguen sordamente y que la madre bajara, qué esperaba, y también el Rubio y la madre Angélica ¿por qué las apretaba así si eran niñas?, de su vientre Jesús, madre, madre. Si el Chiquito y el Oscuro la soltaban la vieja se les echaría encima, sargento, ¿qué hacían?, y el Rubio que ella las cogiera, a ver, madre, ¿no veía cómo lo arañaban? El sargento agita el fusil, los aguarunas respingan, dan un paso atrás y el Chiquito y el Oscuro sueltan a la vieja, quedan con las manos listas para defenderse pero ella no se mueve, se restriega los ojos solamente y ahí está el varoncito como segregado por los remolinos: se acuclilla y hunde la cara entre las tetas líquidas. El Chiquito y el Oscuro van cuesta abajo, una muralla rosada se los traga a poco, y cómo mierda iba a bajarlas el Rubio solito, qué les pasaba, sargento, por qué se iban ésos y la madre Angélica se le acerca braceando con resolución: ella lo ayudaba. Estira las manos hacia la chiquilla del pendiente pero no la toca y se dobla y el pequeño puño pega otra vez y el hábito se hunde y la madre Angélica lanza un quejido y se encoge: qué le decía, el Rubio remece a la chiquilla como un trapo, madre, ¿no era una fiera? Pálida y plegada, la madre Angélica reincide, atrapa el brazo con las dos manos, Santa María, y ahora aúllan, Madre de Dios, patalean, Santa María, rasguñan, todos tosen, Madre de Dios y en vez de tanto rezo que fueran bajando, madre Patrocinio, por qué chucha se asustaba tanto y hasta qué hora, y hasta cuándo, que bajaran que el sargento ya se calentaba, miéchica. La madre Patrocinio gira, se lanza por la pendiente y se esfuma, el Pesado adelanta el fusil y el del tatuaje retrocede. Con qué odio miraba, sargento, parecía rencoroso, puta de tu madre, y orgulloso: así debían ser los ojos del chulla-chaqui, sargento. Los nubarrones que envuelven a los que descienden son más distantes, la vieja llora, se contorsiona y los dos aguarunas observan el cañón, la culata, las bocas redondas de los fusiles: que el Pesado no se muñequeara. No se muñequeaba, sargento, pero qué manera de mirar era ésta, caracho, con qué derecho. El Rubio, la madre Angélica y las chiquillas se desvanecen también entre oleadas de polvo y la vieja ha reptado hasta la orilla del barranco, mira hacia el río, sus pezones tocan la tierra y el varoncito profiere voces extrañas, ulula como un ave lúgubre y al Pesado no le gustaba tenerlos tan cerca a los calatos, sargento, qué iban a hacer para bajar ahora que estaban solitos. Y en eso ronca el motor de la lancha: la vieja calla y alza la cara, mira al cielo, el varoncito la imita, los dos aguarunas la imitan y los cojudos estaban buscando un avión, Pesado, no se daban cuenta, ahora era cuando. Retroceden el fusil y lo adelantan de golpe, los dos hombres saltan hacia atrás y hacen gestos y ahora el sargento y el Pesado bajan de espaldas, siempre apuntando, hundiéndose hasta las rodillas y el motor ronca cada vez más fuerte, envenena el aire de hipos, gárgaras, vibraciones y sacudimientos y en la pendiente no es como en el claro, no hay brisa, sólo vaho caliente y polvo rojizo y picante que hace estornudar. Borrosamente, allá en lo alto del barranco unas cabezas peludas exploran el cielo, pendulan suavemente buscando entre las nubes y el motor estaba ahí y las churres llorando, Pesado, y él ¿qué?, mi sargento, no podía más. Cruzan el fango a la carrera y cuando llegan a la lancha acezan y tienen las lenguas afuera. Ya era hora, ¿por qué se habían demorado tanto? Cómo querían que el Pesado subiera, qué bien se habían acomodado conchudos, que le hicieran sitio. Pero él tenía que enflaquecer, que se fijaran, subía el Pesado y la lancha se hundía y no era momento para bromas, que partieran de una vez, sargento. Ahorita mismo partían, madre Angélica, de nuestra muerte amén.