И Вася уже больше не смотрел с восхищением на англичанина и ничего удивительного не находил более в его бороде, в его кожаных нарукавниках, в его говядине, горой наваленной на огромных блюдах.

Куда удивительней был тот матрос, который сидел на пристани и ловил рыбу.

Недалеко от него лениво покачивалась на воде просторная парусная шлюпка. Увидев подъехавшую к пристани тележку, в которой сидели Вася и дядя Петр, матрос неторопливо смотал свою удочку и подошел к приехавшим.

— Вам в Кронштадт? — спросил он. — Могу доставить на своей посудине.

Дядя Петр сговорился с ним с двух слов. Погрузили вещи в шлюпку, уселись поудобнее, и матрос взялся за весла.

В первый раз Вася садился в настоящую шлюпку. Она была просторна, от нее пахло смолой и краской. И над головой Васи возвышалась настоящая мачта. Васе не сиделось на месте. Он поглядел на парус, подвязанный к мачте, и сразу понял, что матрос взялся за весла только для того, чтобы выехать из затишья на ветер, и с нетерпением ждал того момента, когда старик распустит парус, наблюдая за всеми его движениями.

— В корпус? — спросил матрос, ласково поглядывая на Васю из-под своих седых нависших бровей.

— В корпус, — подтвердил Вася.

— Сейчас видать, — продолжал старик. — Сколько я перетаскал туда вашего брата — и не сосчитать!

— А ты служил на корабле? — спросил Вася.

— Служил, — отвечал матрос. — Двадцать лет на «Победославе». Бомбардиром был. Ну, держись, барчук, выходим на ветер!

Вася замер. Перед взором его открылось море — настоящее море, о котором он столько думал и которое видел так близко впервые, темносапфировое Балтийское море. Ветер гнал над ним обрывки туч. И тени скользили по поверхности, и от этого море казалось пестрым.

Вася встал во весь рост в шлюпке и глядел вперед на волны с белыми разлетающимися в брызги гребнями. Шум постепенно приближался и нарастал.

И Васе казалось, что этот неумолкаемый шум звучит в его собственном сердце.

Так вот она, стихия, с которой он должен дружить и с которой он должен всю жизнь бороться, которую он должен научиться побеждать, которую он уже любит!

А старый матрос весело поглядывал на него своими выцветшими бледно-голубыми глазками и, как бы отвечая на его мысли, хитро подмигнув, сказал:

— Ну-ко-ся, ваше высокоблагородие, помогай мне ставить парус.

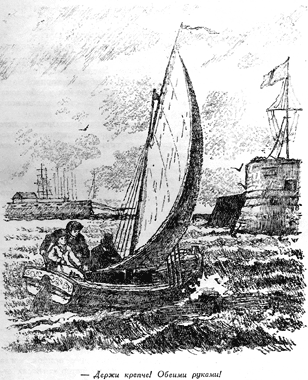

Вася бросился развязывать парус, но лишь чуть коснулся его, тот сам вырвался из его рук, раскрылся и, приняв форму птичьего крыла, наполнился ветром. Шлюпка накренилась на правый борт, быстро побежала в перерез волн и вынеслась на морской простор.

Вася стоял на носу, как завороженный, и неотрывно смотрел на волны, которые все бежали навстречу ему, и плескались, и шумели, и шипели за бортом, будто злились на Васю, будто собирались потопить это утлое суденышко.

Лицо Васи покрылось ярким румянцем, глаза разгорелись.

— Добро, барчук? — спросил матрос, держа одну руку на руле, а другой сдерживая рвущийся парус.

— Добро, — отвечал Вася старику.

— Чай, мураши по спине ползут?

— Откуда ты знаешь? — засмеялся Вася.

— Уж я знаю, — хитро подмигнул старик. — Я, браток, все вижу и все смекаю. Много народу я на море перевидал и сразу вижу, чего какой человек стоит, что из него получится. Морская у тебя судьба. Иди-ка, подержи парус.

Вася сел на скамейку и взял в руки конец веревки, которую держал матрос.

— Держи крепче! Обеими руками!

Парус рвался, как живой, и Вася должен был упереться ногами в дно шлюпки и напрячь все силы, чтобы не выпустить его из рук.

Он даже не заметил при этом, что дядя Петр, судорожно ухватившись одной рукой за борт, а другой за скамейку, вдруг побледнел в лице и склонился над водой, беспомощно закрыв глаза.

Вася ничего не видел, кроме моря, расстилавшегося перед ним в своей переменчивой красе. Ему хотелось без причины смеяться, захватывало дух и сладко замирало сердце, когда шлюпка то взлетала на гребень волны, то ныряла носом вниз и холодные водяные брызги обдавали и его самого, и его дорожный сундучок, и дядю Петра, который мучился в приступе морской болезни.

Вася вдруг поднялся и громко крикнул что-то бесконечно радостное навстречу выраставшему из волн Кронштадту, где ждала его иная судьба, иная, еще неведомая ему семья.

Глава шестнадцатая

ПЕРВЫЕ УРОКИ

Через месяц по своем прибытии в Морской корпус, в те-годы находившийся в Кронштадте, Вася Головнин писал дядюшке Максиму:

«Любезный дядюшка Максим Васильевич! Мне очень хотелось отписать вам, как только прибыл в корпус, но то невозможно было сделать, поелику здесь не как у себя дома, не сядешь где попало и когда хочешь за стол, а для всего есть положенное время и место.

Меня берет сожаление, что не смог выполнить вашего наказа о незамедлительном отписании, но теперь все расскажу по порядку. Я уже кадет первой роты и знаю весь корпусный регламент».

Далее Вася подробно описывал свое путешествие, переезд из Ораниенбаума в Кронштадт в матросской шлюпке. Сообщал о том, что экзамен был для него «не зело трудным», что он сдал его хорошо, что в корпусе проходят много всяких наук и что он твердо решил все эти науки превзойти, чтобы быть таким, как говорил дядюшка.

Письмо было длинное и кончалось такими словами:

«А некоторые кадеты шибко балуют. «Старикашка» Чекин, великовозрастный в нашей роте, в прошлый четверток насадил кусок булки на крючок и поймал шутки ради через окно жительского поросенка, хоть оный и зело верещал. За сию охоту Чекина в субботу драли розгами, но он только похваляется. А еще спросите Юлию, нашелся ли ее зайчонок или его слопал ваш лягаш в окончательности».

Вася не писал о том, что поначалу ему было неуютно и холодно в огромных комнатах — залах дворца, всегда наполненных шумной толпой воспитанников; что вечерами, когда за окнами так ясно был слышен неумолкающий шум прибоя, когда порывистый, гуляющий на морском просторе ветер сотрясал огромные оконные рамы дворца, когда в спальне стоял тусклый мрак, едва озаряемый по концам комнаты вделанными в стену фонарями со свечными огарками, — что в такие часы ему было сиротливо и хотелось к своим: если не в Гульёнки, к старой Ниловне, то хотя бы к дядюшке, в Москву, на Чистые пруды.

Вася не только не писал дядюшке Максиму о том, но и никто из товарищей его не мог помыслить, что этот кадет чувствует себя в роте худо.

Он был ростом невысок, лицом смугл, взгляд имел мягкий, открытый и зоркий, был в меру насмешлив, молчал, когда его не спрашивали, а когда спрашивали, то в ответах всегда был тверд и правдив.

В роте, где было немало и великовозрастных дворянских детей, лукавых и грубых, изрядных обжор и плутов, он казался изнеженным ребенком, мало подходящим для буйной ватаги кадетов.

Но поначалу приняли его в роте хорошо, ибо, как тотчас же стало известно, книг им было прочитано немало и в науках он мог преуспевать, но нисколь тем не кичился.

Даже отпетые ленивцы и бездельники — «старикашки» — уважали в нем это качество.

Вася давно уже перестал быть в роте новичком, когда произошло событие, которое случается обычно только с новичками.

«Старикашка» Чекин щелкнул Васю по носу. Это был тот самый щелчок, который умел наносить во всей роте только Чекин и от которого сыпались из глаз голубые искры.

Вася отступил к стене. В руках у него была чернильница, которую он нес в класс, чтобы поставить на свою парту. Чернильница была полна до краев, и Вася не мог даже поднять руки, чтобы защитить лицо.

«Старикашка» Чекин снова щелкнул его, на сей раз из одного лишь желания узнать, что из этого получится. Кругом засмеялись.

Вася поставил чернильницу. Лицо его побледнело. Он наклонил свою круглую, лобастую голову, и черные глаза его, взгляд которых был обычно мягок и весел, посветлели от гнева. Чекин, взглянув на него, попятился назад и спросил в невольном испуге: