Изучение И. р. установило присутствие бактерий и одноклеточных водорослей в отложениях архея и протерозоя, т. е. более 3 млрд. лет назад. Наземные растения появились, возможно, в кембрии — ордовике и, несомненно, в силуре. Для начала девонского периода установлено преобладание простейших высших споровых — псилофитов. Почти одновременно возникли такие группы высших споровых растений, как плауновидные, затем прапапоротники, а в конце девона членистостебельные и праголосеменные (археоптерис) и, наконец, птеридоспермы. Последние наряду с папоротниками, плауновидными и членистостебельными приобрели широкое распространение в карбоне, где многие из них были представлены древовидными формами. Хвойные, гинкговые, цикадовые и беннеттитовые появились в пермском или в конце каменноугольного периода, но достигли максимального развития в мезозое. Остатки покрытосеменных растений известны уже из нижнемеловых отложений, однако господствующее положение эти группы растений заняли в позднемеловую эпоху.

Большинство высших споровых и голосеменных растений палеозоя и частично мезозоя принадлежит к вымершим классам, порядкам и семействам растений. Из современного семейства папоротников раньше других появились Marattiaceae, Osmundaceae, Schizaeaceae, затем Cyatheaceae, Dipteridaceae, тогда как Polypodiaceae — гораздо позже. Некоторые роды растений, существовавшие в мезозое, живут до сих пор, например: хвощ Equisetum, папоротники Osmunda, Gleichenia, голосеменное растение гинкго. В начале третичного периода сформировались почти все ныне живущие роды растений. Современные виды появились только в неогене; в плиоцене их число уже значительно. Во 2-й половине третичного и в четвертичном периоде происходили преимущественно образование современных видов, вымирание древних, некогда широко распространённых растений, сохранившихся теперь как реликты (Taxodium, Metasequoia, Sequoia, Ginkgo, Liriodendron, Cercidiphyllum), и особенно географическое перераспределение растительного покрова, принявшего современный вид по окончании ледниковой эпохи.

Эволюция низших споровых растений происходила более замедленными темпами; почти все типы водорослей уже существовали в древнейшие периоды жизни Земли. Только диатомовые и кокколитовые одноклеточные водоросли появились, видимо, в юре. Из девона уже известны разнообразные харовые водоросли (Trochiliscus, Sycidium), в мезозое произошло бурное развитие сифонниковых водорослей, панцири которых образуют мощные скопления в триасовых отложениях Тироля и Ломбардии, а в кайнозое — багряных, или красных, водорослей, участвующих вместе с кораллами в построении рифов. В докембрии были широко распространены рифообразующие колониальные синезелёные водоросли, постройки которых называются строматолитами, а также мельчайшие одноклеточные формы.

И. р. образуют скопления полезных ископаемых, используемых в промышленности (залежи торфа, бурых и каменных углей, горючих сланцев); отложения панцирей различных диатомовых водорослей образуют залежи диатомитов. Изучение И. р. даёт представление о составе и распределении растительного покрова Земли в прошлом и намечает этапы эволюции растений. Состав и распределение флоры в каждой геологической системе и её более дробных подразделениях позволяют (наряду с данными об ископаемых животных и даже при их отсутствии) определять возраст геологических отложений, что имеет особое значение для континентальных образований.

Лит.: Криштофович А. Н., Палеоботаника, 4 изд., Л., 1957; Основы палеонтологии. Водоросли, мохообразные, псилофитовые, плауновидные, членистостебельные, папоротники, М., 1963; Основы палеонтологии. Голосеменные и покрытосеменные, М., 1963; Палеопалинология, под ред. И. М. Покровской, т. 1—3, Л., 1966; Палеозойские и мезозойские флоры Евразии и фитогеография этого времени, М., 1970; Съюорд А. Ч., Века и растения. Обзор растительности прошлых геологических периодов, пер. [с англ.], Л.—М., 1936; Seward А. С., Fossil plants, v. 1—4, Camb., 1898—1919; Gothan W., Weyland Н., Lehrbuch der Paläobotanik, 2 Aufl., B., 1964.

А. Н. Криштофович.

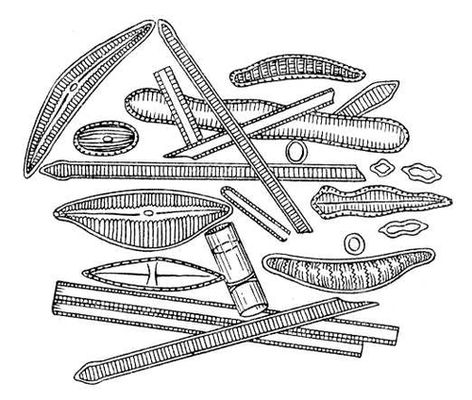

Рис. 2. Диатомовые водоросли из трепела третичной системы.

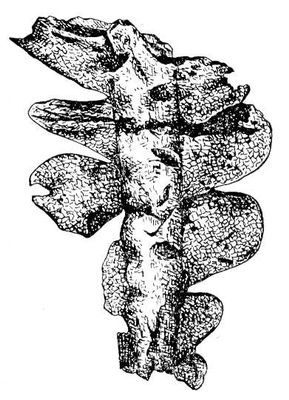

Рис. 6а — основание ствола сигиллярии из каменноугольных отложений Западной Европы, сохранившееся в виде каменного слепка.

Рис. 10б — семена Tetrastigma chandleri семейства виноградных из олигоценовых отложений.

Рис. 1а — железобактерии из протерозоя Сев. Америки.

Рис. 5г. Отпечатки листьев: Cinnamomum ucrainicum из эоценовых отложений Украины.

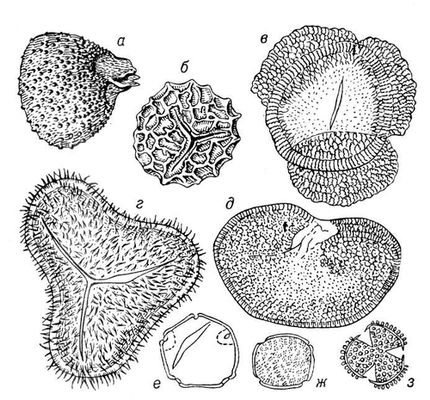

Рис. 8. Споры и пыльцевые зёрна, сохранившиеся в углях и горных породах: а — женская спора (мегаспора) и б — мужская спора (микроспора) плаунового растения из каменноугольных отложений; в — пыльцевое зерно хвойного (микроспора) из пермских отложений; г — микроспора папоротника из меловых отложений; д — пыльцевое зерно кедра из меловых отложений, е — грецкого ореха, ж — ильма, з — падуба из третичных отложений. Размеры от 20 мкм (пыльцевые зёрна) до 1 — 2 мм (мегаспора).

Рис. 4. Мох-печёночник из каменноугольных отложений Англии с сохранённым анатомическим строением.

Рис. 6б — отпечаток коры лепидодендрона Lepidodendron aculeatum из Донецкого бассейна.

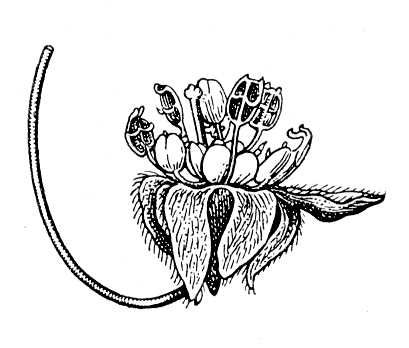

Рис. 9. Цветок Cinnamomum scheuchzeri из эоценовых отложений Прибалтики, сохранившийся в янтаре.

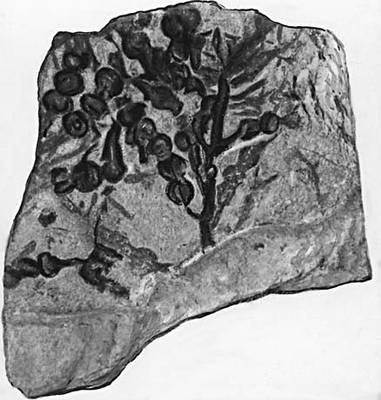

Рис. 1в — отпечаток на глине бурой водоросли Cystoseira partschii из миоцена Сев. Кавказа.

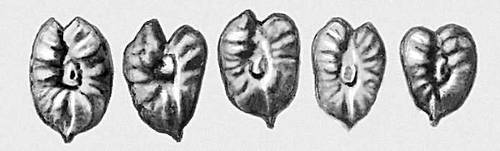

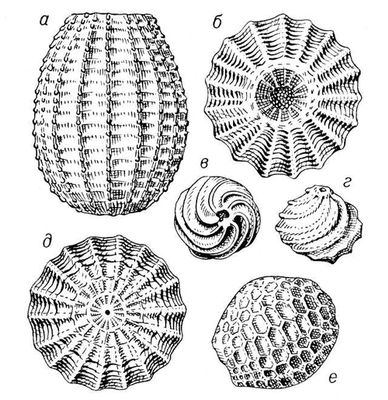

Рис. 3. Обызвествлённые оогонии харовых водорослей Sycidium (а, б, д, е) и Trochiliscus (в, г) из девонских отложений Ленинградской области.

Рис. 5д. Отпечатки листьев: бук Fagus orientalis из миоценовых отложений Донецкого бассейна.

Рис. 1б — известковый панцирь водоросли Dactylopora из эоцена Парижского бассейна.

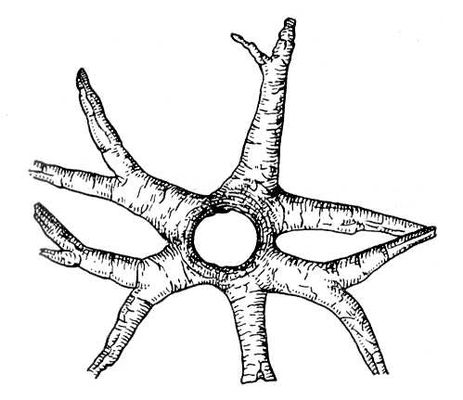

Рис. 7. Пень сигиллярии с корневидными отростками-стигмариями, сохранившийся в виде каменного слепка.

Рис. 10в — кутикула хвойного Libocedrus из миоценовых отложений (вид под микроскопом).

Рис. 5б. Отпечатки листьев: Ginkgo sibirica из юрских отложений Иркутского бассейна.

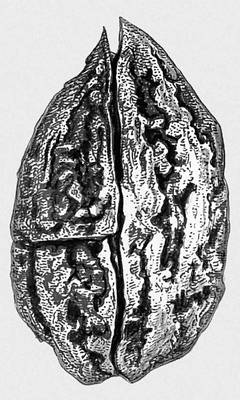

Рис. 10а — лигнитизированный серый орех Juglans cinerea из плиоценовых отложений.

Рис. 5в. Отпечатки листьев: каштанодуб Dryophyllum deivalquei из палеоценовых отложений близ г. Камышина.

Рис. 5а. Отпечатки листьев: папоротниковидное семенное растение Neuropteris gigantea из каменноугольных отложений Западной Европы.