Ископаемые остатки организмов

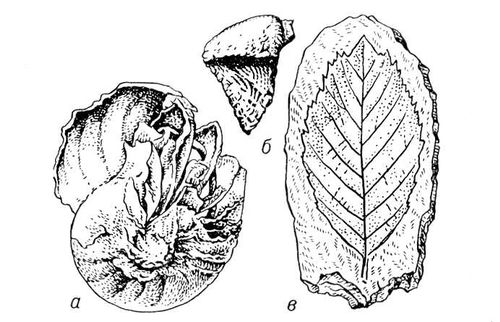

Ископа'емые оста'тки органи'змов, остатки и следы жизнедеятельности организмов прошлых геологических эпох. Известны разные формы сохранности И. о. о. Растения, особенно крупные, как правило, не захороняются в горных породах целиком; от них остаются разрозненные листья, обрывки ветвей, обломки стволов, шишки, плоды, отдельные семена, споры, пыльца, очень редко — цветки. При уничтожении органического вещества окислительными процессами (что происходит чаще всего) в горных породах от растений остаются только отпечатки (рис. 1, в), на которых иногда сохраняется обугленная плёнка (кутикула); после обработки её химическими реагентами под микроскопом видно клеточное строение эпидермиса и устьиц. При истлевании объёмных остатков растений (части стволов, шишки и др.) окружающий осадок заполняет образовавшуюся полость, создавая слепок. Реже происходит замещение остатков растений различными минералами (кальцитом, лимонитом, аморфным кремнезёмом, сидеритом и др.). Эти окаменелости сохраняют анатомическую структуру растений, что делает их особенно ценными для науки. Некоторые водоросли имеют кремнёвый (диатомовые) или известковый (сифонниковые, багряные) панцирь, который остаётся после разложения органического вещества.

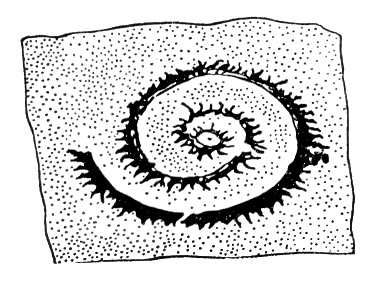

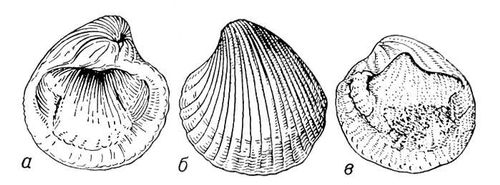

Целые трупы животных или их части, позволяющие судить о строении не только скелета, но и мягких тканей, сохраняются лишь в отложениях антропогена. Известны находки хорошо сохранившихся остатков животных в областях распространения многолетней мерзлоты (мамонты, рыбы и др.), в озокерите — природном асфальтоподобном веществе, образующем иногда значительные скопления. Представление об организме дают и мумифицированные остатки. Значительно чаще и довольно хорошо (включая даже окраску на раковинах) сохраняются скелеты животных и их разрозненные части (рис. 1, а, б). Известны случаи, когда в результате растворения скелетного остатка в породе возникает пустота, заполняемая тем или иным минеральным веществом. Получаемый слепок, передающий форму объекта, называется наружным, или внешним, ядром. В тех случаях, когда сначала внутренняя полость скелетного остатка, например раковины (рис. 2, а, б), заполняется, а потом раковина растворяется, получается внутреннее ядро (рис. 2, б). Довольно частый случай возникновения окаменелостей — когда все имеющиеся в органическом остатке поры заполняются минеральными веществами, осажденными из водных растворов; ими часто заменяется и вещество самого скелета с сохранением его структуры (так называемые псевдоморфозы). Процесс минерализации И. о. о. называется фоссилизацией. От беспозвоночных с хитиновым скелетом остаются тонкие обугленные прослои в породе (рис. 3). Иногда сохраняются разнообразные следы жизнедеятельности организмов: следы ползания, хождения, сверления, остатки трапез хищников, экскременты ископаемых животных и пр. Сохранность остатков зависит от строения организма и условий его захоронения (лучше сохраняются прочные, массивные скелеты или пористые, быстро пропитывающиеся минеральными солями), а также от быстроты захоронения в осадке и степени изоляции от различных разрушающих агентов. Сохранность И. о. о. в водных бассейнах значительно лучше, чем на суше, где организмы вообще сохраняются лишь в условиях многолетней мерзлоты или мумифицируясь в пустынях или особых консервирующих средах (озокерите, янтаре).

Раздел палеонтологии и исторической геологии, изучающий процессы образования местонахождений ископаемых организмов, называется тафономией.

Лит.: Ефремов И. А., Тафономия и геологическая летопись, кн. 1, М.—Л., 1950 (Тр. Палеонтологического института, т. 24); Криштофович А. Н., Палеоботаника, 4 изд., Л., 1957; Палеонтология беспозвоночных, М., 1962; Abel О., Vorzeitliche Lebensspuren, Jena, 1935.

В. Н. Шаманский.

Рис. 3. Обугленный остаток скелета граптолита.

Рис. 2. Раковина двустворчатого моллюска (а, б) и внутреннее ядро (в).

Рис. 1. Формы сохранности организмов: а — раковина ископаемого головоногого моллюска (полная сохранность скелета); б — обызвествлённый кончик челюсти ископаемого головоногого моллюска (сохранность части скелета); в — отпечаток листа растения.

Ископаемые растения

Ископа'емые расте'ния, растения прошлых геологических периодов, остатки которых сохранились в отложениях земной коры. Изучение И. р. — предмет палеоботаники. В целом виде сохраняются низшие растения (водоросли и бактерии, рис. 1а—в, 2, 3), из высших — редко мхи (рис. 4) и некоторые мелкие формы, от крупных высших растений — только их разрозненные части: стебли, кора, листья, цветки, плоды, семена, споры и пыльцевые зёрна (рис. 5а—д, 6а—б, 7—9, 10а—в). Эта фрагментарность остатков И. р. сильно затрудняет их изучение. Обычно И. р. встречаются в отложениях болот, озёр, рек, а также в известковистых и кремнистых отложениях источников, реже в янтаре и лавах, а также в прибрежно-морских отложениях наряду с ископаемыми животными. Чаще всего в ископаемом состоянии встречаются остатки древесных растений, росших недалеко от водоёмов, а также водные растения и травы, обитавшие в водоёмах и по их берегам. От растений, произраставших вдали от водоёмов, а также растений высокогорных поясов и травянистых равнин в ископаемом состоянии сохранились в основном пыльца и обломки древесины. Таким образом, скопления остатков И. р. могут дать лишь частичное представление о растительном покрове прошлого, преимущественно о древесных формах и о растениях, обитавших вблизи водоёмов.

Степень сохранности остатков зависит и от геологического возраста включающих И. р. пород. Некоторые части И. р. антропогена — древесина, плоды, листья — имеют почти все свойства только что отмерших растений: режутся ножом, в известной мере сохраняют первоначальный цвет и т. п. (см. Ископаемые остатки организмов). Объекты, сохранившие анатомическое строение, исследуют на тонких шлифах или срезах при помощи микроскопа, также изучают и кутикулу, на которой отпечатались клетки эпидермиса, мелкие одноклеточные или колониальные водоросли (диатомовые, синезелёные, жгутиковые), споры и пыльцу растений. Для исследования более крупных остатков пользуются обычно лупой или бинокулярным микроскопом. Основное внимание при изучении листьев обращают на детали их строения — жилкование, форму листа, распределение устьиц, форму клеток эпидермиса листа и т. д.

К И. р. применяют те же методы классификации, что и к современным растениям. Однако многие И. р. принадлежат к ныне вымершим классам и семействам растений. Разрозненность вегетативных частей и органов размножения И. р., изменения, происшедшие с ними, их фрагментарное состояние нередко делают невозможным отнесение тех или иных находок к определённым систематическим группам растений и заставляют временно применять к ним искусственную классификацию, объединяя их по внешнему сходству. При этом различные по своему происхождению растения могут быть отнесены к одному «роду», обычно называемом формальным, и наоборот, части одного и того же растения могут быть отнесены к различным «родам». Например, у лепидодендронов различные формы сохранения их стволов выделяются как «роды» Knorria, Bergeria, Aspidiaria. Своеобразные корнеподобные образования многих лепидофитов (Sigillaria, Bothrodendron и др.) объединяются в «род» Stigmaria; слепки внутренней полости кордаитов называются Artisia. Искусственно классифицируют споры и пыльцу из палеозойских и в значительной мере из мезозойских отложений. К растениям палеогена и особенно неогена, а также антропогена искусственная классификация в СССР почти не применяется.