Жидкие смеси

Жи'дкие сме'си, жидкие системы, физико-химические системы, сохраняющие жидкое состояние при любых соотношениях компонентов и в определённом интервале температур. Наиболее хорошо изучены Ж. с. из двух компонентов (двойные, или бинарные, Ж. с.). Взаимная растворимость двух жидкостей при данных температуре и давлении может быть: а) неограниченной (например, вода — этиловый спирт, бензол — толуол); б) ограниченной (например, при 20° С в воде растворяется 6,48% по массе диэтилового эфира, а в диэтиловом эфире растворяется 1,2% по массе воды); в) практически отсутствовать (например, вода — ртуть). При повышении (понижении) температуры взаимная растворимость двух жидкостей увеличивается и при достижении верхней (соответственно нижней) критической температуры растворения становится неограниченной (см. Критическая температура). О давлении пара двойных Ж. с. см. Коновалова законы и Вревского законы. Изотермы вязкости двойных Ж. с. близки к прямым, если компоненты не ассоциированы, не диссоциированы и не образуют химических соединений. В случае образования недиссоциированного соединения изотерма вязкости состоит из двух ветвей, пересекающихся в сингулярной точке, абсцисса которой отвечает составу соединения (Н. С. Курнаков, С. Ф. Жемчужный, 1912). См. также Двойные системы.

Лит.: Аносов В. Я., Погодин С. А., Основные начала физико-химического анализа, М. — Л., 1947.

С. Л. Погодин.

Жидкие удобрения

Жи'дкие удобре'ния, минеральные вещества, выпускаемые промышленностью и вносимые в почву в жидком виде.

К Ж. у. относятся: азотные удобрения — жидкий безводный аммиак, аммиачная вода (водный аммиак), аммиакаты, концентрированные водные растворы мочевины и аммиачной селитры; сложные удобрения, в состав которых входят 2 или 3 основных питательных элемента растений (азот, фосфор, калий) в различных соотношениях. В СССР азотные Ж. у. стали применять с 1956, в 1969 на поля колхозов и совхозов внесено около 3 млн. т Ж. у.; опытно-промышленное производство и применение сложных Ж. у. начато в 1966. Ж. у. широко используют за рубежом. В США в жидком виде вносят до 50% азотных и около 10% сложных удобрений. Азотные Ж. у. применяют в Чехословакии, Дании и др. странах; сложные Ж. у. — во Франции, Великобритании, Канаде.

Азотные Ж. у. содержат азот (аммиачная вода 16,5—20,5%, жидкий безводный аммиак 82,2%, аммиакаты 35—45%) в основном или только в форме аммиака (NH3), который прочно связывается с частицами почвы и не вымывается дождями и талыми водами. В связи с этим Ж. у. можно применять не только весной, но и в конце лета (под посев озимых) и осенью (под урожай яровых следующего года). В почву азотные Ж. у. вносят прицепными или навесными машинами в агрегате с плугами или культиваторами на определённую глубину (чтобы избежать потерь аммиака): аммиачную воду и аммиакаты — на 10—12 см, жидкий безводный аммиак — на 15—20 см (в зависимости от механического состава почвы). Растворы аммиачной селитры и мочевины (до 30—32%) не содержат аммиака, поэтому их можно вносить в подкормку, разбрызгивая по поверхности почвы. Дозы Ж. у. (по азоту) такие же, как и твёрдых азотных удобрений.

Хранят и перевозят Ж. у., содержащие свободный аммиак, в герметически закрытой таре, безводный аммиак в стальных цистернах, выдерживающих высокое давление его паров — до 2 Мн/м2 (20 атм); для аммиачной воды пригодны цистерны из-под тракторного горючего, для аммиакатов нужна тара из нержавеющей стали, алюминия, пластмасс или с антикоррозийным покрытием. Азотные Ж. у. значительно дешевле твёрдых, меньше и затраты труда на их внесение.

Сложные Ж. у. — водные растворы, содержащие до 27% азота, фосфора и калия. При введении стабилизирующих добавок, например коллоидной глины, бентонита, предохраняющих раствор от кристаллизации, концентрацию питательных веществ в удобрении можно увеличить до 40%. Сложные Ж. у. не содержат свободного аммиака, поэтому их можно вносить поверхностно под вспашку, культивацию или боронование и в рядки при посеве.

Лит.: Баранов П. А., Кореньков Д. А., Павловский И. В., Жидкие азотные удобрения, М., 1961; Баранов П. А., Жидкие азотные удобрения, М., 1966; Справочная книга по химизации сельского хозяйства, под ред. В. М. Борисова, М., 1969.

П. А. Баранов.

Жидкое котельное топливо

Жи'дкое коте'льное то'пливо, топливо, применяемое в стационарных котельных установках, на морских и речных судах и в промышленных печах различного назначения. В зависимости от вида сырья Ж. к. т. бывают: нефтяные, получаемые из нефтяных остатков (см. Мазут); сланцевые, состоящие из смол полукоксования сланцев, и угольные, представляющие собой тяжёлые фракции смол полукоксования углей. Топлива различаются по вязкости, содержанию серы, золы, температуре застывания, теплоте сгорания и др. свойствам. Большинство Ж. к. т. составляют нефтяные топлива, которые, в свою очередь, подразделяются по содержанию серы (в %) на малосернистые (0,5), сернистые (2) и высокосернистые (до 3,5). Низкое содержание серы особенно важно для топлив, используемых в промышленных печах (мартены и др.). Преимущество Ж. к. т. перед твёрдыми определяется их высокой теплотой сгорания — 37—42 Мдж/кг (9000—10 000 ккал/кг), удобством транспортировки и хранения, простотой подачи топлива в топку, точностью регулировки термического режима установки и др. В этом отношении Ж. к. т. уступает лишь газообразному топливу.

Лит.: Геллер З. И., Мазут как топливо, М., 1965; Товарные нефтепродукты, их свойства и применение, М., 1971.

Жидкое стекло

Жи'дкое стекло', водный раствор силиката натрия или калия; см. Стекло.

Жидкостно-абразивная обработка

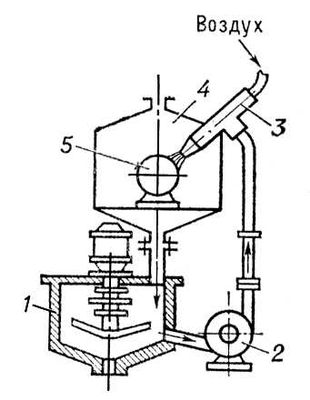

Жи'дкостно-абрази'вная обрабо'тка, механическая обработка с целью очистки, шлифования, полирования деталей, а также упрочнения их поверхностей. Ж.-а. о. осуществляется в специальных установках (рис.), в которых на детали воздействуют растворы, составленные из антикоррозионных жидкостей и абразивных порошков, гранул, мелких осколков абразивных и др. материалов. Применяют прокачные, ультразвуковые, вибрационные и др. установки для очистки деталей от заусенцев, окалины, нагара; галтовочные, виброполировальные и другие установки для шлифования, полирования и упрочнения фасонных наружных и внутренних поверхностей, Ж.-а. о. не повышает точности обработки, а лишь улучшает качество поверхности, уменьшая её микрошероховатость. Наиболее эффективно применение этого метода для отделки фасонных поверхностей.

Схема установки для жидкостно-абразивного полирования: 1 — бак с обрабатывающим раствором; 2 — насос; 3 — форсунка; 4 — камера для обрабатываемых деталей; 5 — деталь.