Лит.: Ленин В. И., Развитие капитализма в России, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 3; Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, 24—26 марта 1965 г., Стенографический отчет, М.. 1965; Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1971; Страна Советов за 50 лет, М., 1967; Народное хозяйство СССР в 1970 г. [Статистический ежегодник], М., 1971; Лобашев М. Е., Очерки по истории русского животноводства, М. — Л., 1954; Скотоводство. Крупный рогатый скот, т. 1, М., 1961; Сельскохозяйственная птица, под ред. Э. Э. Пенионжкевича, т. 1, М., 1962; Овцеводство, под ред. П. А. Есаулова и Г. Р. Литовченко, М., 1963; Мировое сельское хозяйство, 2 изд., М., 1966; Луценке М. Н., Полувековой путь развития животноводства в СССР, «Животноводство», 1967, № 8; Есаулов П. А., Животноводство, в кн.: Сельское хозяйство СССР, М., 1967; Беш Г., География мирового хозяйства, пер. с англ., М., 1966.

М. Н. Луценко.

Цех клеточных несушек. Томилинская птицефабрика Московской обл.

Тройка лошадей.

Коровник в совхозе «Воскресенский» Московской области.

Овцы на пастбище. Племзавод «Червлёные Буруны» Дагестанской АССР.

Птичник для бройлеров на 20 тыс. голов. Адлерская птицефабрика Краснодарского края.

Клеточные батареи в птичнике.

Пасека совхоза им. Чкалова Бахчисарайского района Крымской обл.

Животноводство. Бега.

Утки на водоёме.

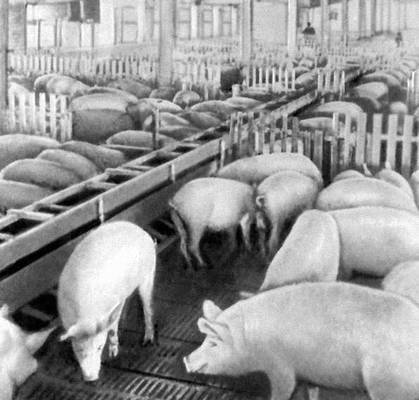

Свинарник-откормочник. Нижнеломовская откормочная база Пензинской области.

Кролиководческая ферма совхоза «Феодосийский» Крымской области.

Комплекс молочной фермы племсовхоза «Микауцы» Страшенского района Молдавской ССР.

Табун молодняка на пастбище.

Джамбулский откормсовхоз Казахской ССР.

Стогование сена. Совхоз им. Тельмана Ленинградской обл.

Коровы на пастбище. Совхоз «Красная звезда» Несвижского района Минской обл. БССР.

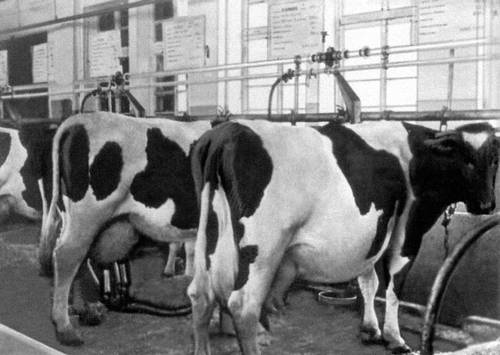

Механизированное доение коров. Павильон ВДНХ.

«Животноводство»

«Животново'дство», ежемесячный научно-зоотехнический журнал министерства сельского хозяйства СССР. Издаётся в Москве с 1939. Рассчитан на зоотехников и ветеринарных специалистов, преподавателей и студентов с.-х. вузов и техникумов. Публикует материалы по теории и практике производства и технологии кормов, кормления, по экономике и интенсификации животноводства, производству на промышленной основе мяса и молока, шерсти, племенному делу и генетике, воспроизводству стада и выращиванию молодняка, искусственному осеменению и физиологии и морфологии животных, механизации и строительству в животноводстве и др. Освещает состояние животноводства за рубежом. Тираж (1971) 121 тыс. экземпляров.

Животноводческая бригада

Животново'дческая брига'да, см. Бригада производственная в сельском хозяйстве.

Животноводческая ферма

Животново'дческая фе'рма, см. Ферма животноводческая.

Животное население

Живо'тное населе'ние, животный мир, исторически сложившаяся совокупность особей одного или многих видов животных в пределах какой-либо территории или акватории. В отличие от понятия фауна, Ж. н. характеризуется не только видовым составом, но и численностью особей. Различают Ж. и. вида (и его популяций), функционально-биоценотических групп (сапрофагов, хищников, паразитов и т. д.) и всё Ж. н. в целом. В зависимости от поставленных задач нередко рассматривают Ж. н. отдельных таксонов (например, жуков-чернотелок, рыб, птиц), экологических группировок (бентоса, обитателей крон деревьев, почвы, водоплавающих птиц), вредителей какого-нибудь растения и т. п. Понятием Ж. н. пользуются при изучении миграций животных и динамики численности животных, при выяснении роли животных в биоценозах, разработке научных прогнозов в рыболовстве, сельском и лесном хозяйстве, охотничьем промысле и здравоохранении.

Лит.: Северцов С. А., Динамика населения и приспособительная эволюция животных, М. — Л., 1941; Зональные особенности населения наземных животных, М., 1966; Структура и функционально-биогеоценотическая роль животного населения суши, М., 1967.

Д. В. Панфилов.

Животные

Живо'тные, одна из двух основных групп мира живых существ (другая группа — растения). Все Ж. — гетеротрофные организмы, т. е. питаются готовыми органическими соединениями и не способны ассимилировать неорганические вещества. Среди одноклеточных организмов имеются формы (например, эвглена), как бы переходные по типу обмена веществ между Ж. и растениями, сочетающие гетеротрофный обмен с автотрофным (см. Автотрофные организмы). Характерна для многих Ж. также активная подвижность; некоторые из них (например, кальмары, дельфины, гепарды, стрижи) обладают способностью к стремительному движению в воде, на земле или в воздухе. Ж. делят на 2 основные группы с разными уровнями организации: простейшие (саркодовые, жгутиковые, споровики, книдоспоридии, инфузории) — одноклеточные организмы; все остальные типы Ж. относятся к многоклеточным. Составляющие их тело клетки качественно (морфологически и физиологически) дифференцированы и образуют различные ткани и органы. По мере развития органического мира строение и функции Ж. всё более усложнялись — возникли двигательная, пищеварительная, выделительная и половая, дыхательная, кровеносная системы, а также нервная система и органы чувств. Появились приспособления, обеспечивающие биохимическое постоянство внутренней среды, развились специальные сложные формы поведения Ж., например брачные танцы, игры у насекомых, птиц, млекопитающих. В целях сравнительного изучения современных, а также вымерших Ж. их располагают в системе — от низших к высшим, — основанной на данных эмбриологии, палеонтологии, сравнительной анатомии, физиологии и биохимии. Известно около 1,5 млн. ныне существующих видов Ж. Разные систематики насчитывают от 10 до 33 типов Ж. Общеприняты 16 типов: простейшие, губки, археоциаты (вымерли), кишечно-полостные, низшие черви, моллюски, членистые, прозопигии, камптозои, подаксонии, плеченогие, погонофоры, иглокожие, щетинкочелюстные, полухордовые, хордовые (включает подтип позвоночных). Значительное число перечисленных типов Ж. встречается преимущественно в морях. Членистые по числу известных видов (свыше 1 млн.) превосходят все др. группы Ж.