Оперы Д. составляют основу чешского национального оперного репертуара. Ему принадлежат народные бытовые оперы «Упрямцы» (1874) и «Хитрый крестьянин» (1877); лирическая опера-сказка «Русалка» (пост. 1901 — одна из популярнейших чеш. опер); «Якобинец» (пост. 1889); «Дмитрий» (соч. 1882; на сюжет из русской истории, но с идеализированным образом Самозванца); «Армида» по Т. Тассо (пост. 1904). Наиболее значительный вклад в мировую музыкальную культуру Д. внёс своими симфоническими и инструментальными сочинениями. Тесная связь с мелосом и ритмом чешской народной песни в крестьянской устной традиции особенно ярко проявилась в обработках народных славянских (чешских, словацких, сербских, польских, украинских) танцев — «Славянские танцы» (для оркестра и для фортепианного дуэта) и «Славянские рапсодии», в которых отразилось интонационно-ритмическое своеобразие музыкального творчества славянских народов. Связи со славянской песенно-танцевальной музыкой ощущаются и в многочисленных камерно-инструментальных ансамблях (в т. ч. трио «Думки»). Ярко национальные по колориту сочинения Д., органически впитавшего и претворившего типические особенности песенного и танцевального чешского фольклора, отличаются стройностью формы, мелодическим богатством, разнообразием ритма и гармонии, красочностью инструментовки; многие из них привлекают жизнерадостностью, тёплым лиризмом, юмором. С 1963 в Чехословакии на ежегодных Международных фестивалях «Пражская весна» проводятся конкурсы виолончелистов им. А. Дворжака. Полное собрание музыкальных сочинений издаётся в Праге (с 1955, будет завершено в начала 1970-х гг.). Д. принадлежат 10 опер, оратория, кантаты, культовые сочинения (в т. ч. месса, реквием), 9 симфоний, 5 симфонических поэм (1896—97), 5 увертюр, серенада для струнного оркестра (1875), концерты с оркестром для фортепиано (1876), скрипки (1880) и виолончели (1895), инструментальные и вокальные ансамбли; фортепиано пьесы, хоры, песни.

Лит.: Неедлы 3., А. Дворжак, «Советское искусство», 1941, 11 сент.; Бэлза И., Антонин Дворжак, М. — Л., 1949; его же, Последняя симфония Дворжака, «Музыкальная жизнь», 1969, № 6; Смирнов М., Фортепианное творчество А. Дворжака, М., 1960; Лушина Я., Дворжак, Л., 1961; Дворжак в письмах и воспоминаниях, [Вступ. ст. И. Бэлзы, примеч. О. Шоурка и И. Бэлзы, пер. с чеш.], М., 1964; Антонин Дворжак. Сб. статей, М., 1967; Šourek О., Život a dílo Antonína Dvořáka, sv. 1-4, Praha, 1954—57; Hughes G., Dvořak. His life and music, N. Y., 1967.

И. Ф. Бэлза.

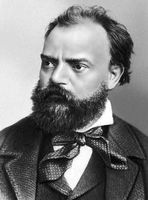

А. Дворжак.

Дворжак Макс

Дво'ржак (Dvorak) Макс [24.6.1874, Раудниц, Австро-Венгрия, ныне Роуднице, Чехословакия, — 8.2.1921, замок Грусбах (Грушовани) близ Зноймо, Чехословакия], австрийский историк искусства, чех по национальности. Учился в университетах в Праге и Вене; с 1902 преподавал (с 1909 профессор) в Венском университете; член венской АН, представитель т. н. венской школы искусствознания. В своих трудах, посвященных главным образом искусству средневековья, Возрождения, барокко, Д. мастерски прослеживает и обосновывает зависимость искусства от духовной жизни эпохи, её философии, эстетики, теологических воззрений. Стоя на идеалистических позициях, Д. рассматривал историю искусства как «историю духа».

Соч.: Gesammelte Werke, Bd 1—5, Münch., 1924—29; в рус. пер. — Очерки по искусству средневековья, М. — Л., 1934.

Лит.: Neumann J., Das Werk М. Dvořáks und die Gegenwart. в кн.: Acta Historiae Artium, Bd 8, fasc. 3—4, Bdpst, 1962.

Дворище

Двори'ще, 1) древнерусская форма коллективного землевладения и одновременно сельское поселение родственной группы людей. Термин «Д.» встречается с 12 в. в древнерусских документах, а с 16 в. — в Белоруссии, где Д. состояло из одного или нескольких «дымов» (дворов). Члены Д. сообща и общим инвентарём вели хозяйственные работы, а урожай распределяли уравнительно. Первоначально Д. представляло собой большую семью, которая с течением времени распадалась на малые, а затем превращалась в соседскую общину. Белорусское Д. соответствовали: северно-великорусское печище , укр. сябры , южно-славянского задруга , задружна куча и др. Слово «Д.» сохранилось до настоящего времени в северных областях СССР в значении: дом, двор, усадьба. 2) Место, где когда-то был двор.

Лит.: Косвен М. О., Семейная община и патронимия, М., 1963.

Дворовые люди

Дворо'вые лю'ди, 1) в Древней Руси — лица, входившие в число придворных великих и удельных князей (бояре, окольничьи и др.). 2) Категория крепостного населения в России с конца 17 в. до отмены крепостного права (1861). Д. л. — крепостные крестьяне, лишённые земельных наделов. Большинство их жило в господских дворах и находилось почти в рабском положении. Выполняли работы по обслуживанию и развлечению барской семьи. Широко были распространены продажа и обмен Д. л. Со 2-й половины 18 в. помещики стали чаще переводить Д. л. для работы на мануфактурах и заводах. Накануне реформы 1861 составляли около 6,8% от общего числа крепостного населения. При освобождении в 1861 крестьян от крепостной зависимости Д. л. не имели права на получение земельных наделов.

Лит.: Семевский В. И., Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II, ч. 1, СПБ, 1881; Зайончковский П. А., Отмена крепостного права в России, 3 изд., М., 1968.

Дворцовая площадь

Дворцо'вая пло'щадь в Ленинграде, главная площадь города, основное звено в системе ансамблей центра Ленинграда. Начало формированию площади положило строительство Зимнего дворца (1754—62, архитектор В. В. Растрелли). В конце 18 в. юж. сторона площади была реконструирована по проекту Ю. М. Фельтена, наметившего её дугообразную форму, окончательно закрепленную строительством грандиозного ампирного здания Главного штаба (1819—29, архитектор К. И. Росси), с двойной триумфальной аркой, увенчанной монументальной колесницей. Арка Главного штаба вместе с Александровской колонной в центре площади придали ей торжественный, триумфальный характер, сделали ансамбль выдающимся памятником победы в Отечественной войне 1812.

С В. площадь ограничена зданием штаба гвардейского корпуса (1837—43, архитектор А. П. Брюллов), а с З. раскрыта в сторону бывшей Адмиралтейской площади (ныне Адмиралтейский проезд), включаясь в единую анфиладу площадей центра города. Умелая организация пространства, соразмерность членений, различных архитектурных объёмов, единство масштаба, ритма и модуля обусловило создание целостного ансамбля зданий, разных по стилю. Девятого января 1905 на Д. п. была расстреляна царскими войсками мирная демонстрация рабочих. В ночь с 25 на 26 октября (7—8 ноября)1917на Д. п. произошёл решающий бой Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде . В сов. время Д. п. — место проведения демонстраций и парадов в дни революционных праздников.

Лит.: Пилявский В. И., Дворцовая площадь в Ленинграде, Л. — М., 1958.

Дворцовая площадь в Ленинграде. Вид со стороны Адмиралтейства.