Дроссель электрический

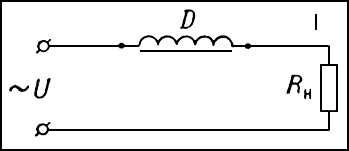

Дро'ссель электри'ческий, катушка индуктивности, которую включают в электрическую цепь для устранения (подавления) переменной составляющей тока в цепи, разделения или ограничения сигналов различной частоты. Д. э. включается в цепь последовательно с нагрузкой (рис.); электрическое сопротивление Z (w) зависит от частоты тока:

Z (w) = w L,

где w = 2pf (f — частота в гц), L — индуктивность Д. э. в гн. Например, в выпрямителях тока в качестве элемента фильтра применяется Д. э. с большим электрическим сопротивлением для переменной составляющей тока. Д. э. обычно выполняется с сердечником из электротехнической стали, пермалоя или специальных материалов с большой магнитной проницаемостью (например, ферритовый сердечник) для увеличения индуктивности, т. е. повышения его сопротивления переменному току (см. также Электрический фильтр).

Схема включения дросселя в электрическую цепь: D — дроссель; Rн — нагрузка; U — напряжение источника.

Дроссельный клапан

Дро'ссельный кла'пан, дроссель (нем. Drossel), устройство, проходное сечение которого значительно меньше сечения подводящего трубопровода. Д. к. регулирует расход и изменяет др. параметры (температуру, влажность, перегрев и т. д.) рабочего тела, протекающего в замкнутом канале.

Д. к. устанавливают перед паровой турбиной для регулирования нагрузки путём дросселирования пара и на паропроводах высокого давления для снижения давления пара при поступлении его в паропровод низкого давления (например, в системах отопления). Д. к. применяют также в компрессорах и воздуходувках для уменьшения давления газа при всасывании, в холодильных машинах для расширения сжатого газа с целью его охлаждения и т. д. Одним из видов Д. к. является карбюраторная дроссельная заслонка, регулирующая поступление горючей смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания.

Дросте-Хюльсхофф

Дро'сте-Хю'льсхофф (Droste-Hülshoff) Аннетте (Анна Элизабет) (10.1.1797, деревня Хюльсхофф, около Мюнстера, — 24.5.1848, Мерсбург), немецкая писательница. Принадлежала к старой вестфальской знати. Автор лирических сборников: «Стихотворения» (1838), «Степные картины» (1841—42), «Горы, леса и озёра» (1841—42), религиозных стихов «Духовный год» (изд. 1851), «Последние дары» (изд. 1860). Её творчество идеализирует патриархальную Германию. В духе романтизма написаны драмы «Берта» (1814) и «Вальтер» (1818), поэмы «Гостиница на большом Сан-Бернаре» (1830), «Битва в Ленской расщелине» (1837) и др. В книге «Вестфальские картины» (1845) Д.-Х. реалистически описывает нравы крестьянства.

Соч.: Sämtliche Werke, Tl 1—6. hrsg. von J. Schwering, B., [1939]; Werke, Hamb. — B., 1959.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Об искусстве, т. 2, М., 1967, с. 527; Mehring F., Beiträge zur deutschen Literatur, B., 1927; Nettesheim J., Die geistige Welt der Dichterin A. Droste zu Hülshoff, Münster, 1967.

Дротик

Дро'тик, небольшое метательное копьё. Д. с наконечниками из камня и кости служили охотничьим оружием уже в эпоху верхнего палеолита; бросали их при помощи метательной дощечки. Д. был особенно характерен для племён, не знавших лука, например австралийцев. Железный Д. применялся в Древней Греции и Древнем Риме. В средние века был распространён в Западной Европе и на Руси (сулица).

Дрофы

Дро'фы (Otididae), семейство птиц отряда журавлеобразных. Размеры крупные или средние, шея длинная, ноги сильные, довольно длинные; пальцы короткие с жёсткими мозолистыми подушечками; задний палец отсутствует; хвост короткий; копчиковой железы нет, поэтому перья не смазываются жиром и намокают в дождливую погоду, а если потом наступает заморозок, то оперение обмерзает настолько, что птица становится неспособной к полёту и совершенно беспомощной. К Д. относятся 11 родов, включающих 24 вида. В СССР 3 вида: обыкновенная дрофа (Otis tarda), стрепет (Tetrax tetrax) и вихляй, или дрофа-красотка (Chlamydotis undulata). Д. обычно ходят неторопливо, разыскивая корм; могут хорошо бегать, летают тяжело. Д. — оседлые или кочующие, но не перелётные птицы; обитают в степях и полупустынях Африки, Европы, Азии и Австралии (1 вид); в безлесных горах иногда поднимаются до высоты 2 тыс. м. Питаются семенами, клубнями и зелёными частями растений, а также насекомыми, чаще жуками и прямокрылыми; иногда поедают дождевых червей и мелких грызунов. Держатся парами только в брачный период, самцы при этом токуют, принимая своеобразные позы. Позже самцы собираются в стаи и кочуют, самки откладывают по 2 яйца в гнездо, устроенное в углублении почвы и выстланное стеблями травы. Птенцы вылупляются одетые пухом и в тот же день способны следовать за матерью. В связи с распашкой целинных и залежных земель и интенсивной охотой (в том числе на обмёрзших птиц) численность обыкновенной дрофы и стрепета резко сокращается. Д. — промысловые птицы, мясо очень вкусное.

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 2, М., 1951.

Обыкновенная дрофа. Токующий самец.

«Друг народа»

«Друг наро'да»,«Ами дю пёпль» («L'Ami du peuple»), одна из наиболее популярных демократических газет периода Великой французской революции. Издавалась Ж. П. Маратом. Выходила с 12 сентября 1789. В сентябре 1792 переименована в «Журналь де ла Репюблик франсез» («Journal de la République française»), несколько позже — в «Пюблисист де ла Репюблик франсез» («Publiciste de la République française»). Газета была настолько популярна в революционно-демократических кругах, а её содержание так тесно слито с политическими взглядами издателя, что и самого Марата стали называть «Д. н.». Последний номер газеты вышел 14 июля 1793, на следующий день после убийства Марата. Наименование «Д. н.» использовали для своих изданий и др. французские публицисты левого направления того времени.

Газета «Друг народа» от 12 апреля 1792.

Друде Пауль

Дру'де (Drude) Пауль (12.7.1863, Брауншвейг, — 5.7.1906, Берлин), немецкий физик. Окончил Гёттингенский университет (1822). Профессор Лейпцигского (с 1894), Гисенского (с 1900) и Берлинского (с 1905) университетов. Редактор журнала «Annalen der Physik» с 1900. Основные труды по приложениям классической электронной теории: дал теорию электронной проводимости металлов, теорию поляризации света, отражённого от металлической поверхности, теорию дисперсии света. Впервые обнаружил и объяснил аномальную дисперсию диэлектрической проницаемости (позднее это объяснение было заменено теорией П. Дебая). Предложил методы измерения диэлектрической проницаемости и показателя поглощения жидких диэлектриков в метровом и дециметровом диапазонах электромагнитных волн. Член Берлинской АН.

Соч.: Physik des Aethers auf elektromagnetischer Grundlage, 2 Aufl., Stuttg., 1912; Die Theorie in der Physik, Lpz., 1895; в рус. пер. — Оптика, М.—Л., 1935.