Дрозденко Василий Иванович

Дрозде'нко Василий Иванович (р. 14.1.1924, с. Харьково Талалаевского района Сумской области УССР), советский партийный деятель, дипломат. Член КПСС с 1944. Родился в семье крестьянина. В 1949 окончил Днепропетровский институт инженеров ж.-д. транспорта, в 1959 — ВПШ при ЦК КПСС (заочно). В 1942—45 участник Великой Отечественной войны, младший командир артиллерии. С 1948 на комсомольской и партийной работе. В 1951—52 1-й секретарь Днепропетровского обкома ЛКСМ Украины. В 1952—54 секретарь, в 1954—55 2-й секретарь, в 1955—60 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Украины. В 1960—62 1-й секретарь Киевского горкома КПУ. В 1962—66 1-й секретарь Киевского обкома КПУ. В 1966—71 секретарь ЦК КПУ. С марта 1971 чрезвычайный и полномочный посол СССР в СРР. На 22-м съезде партии (1961) избирался членом Центральной ревизионной комиссии КПСС; на 23-м съезде (1966) — кандидат в члены ЦК КПСС; на 24-м съезде (1971) — член ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 6—7-го созывов. Награждён 2 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 др. орденами, а также медалями.

Дроздов Олег Алексеевич

Дроздо'в Олег Алексеевич [р. 5(18).10.1909, Бухарест], советский климатолог, доктор географических наук (1948), профессор (1950). В 1930 окончил физико-математический факультет Казанского университета. Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета ЛГУ (с 1954). Д. — один из создателей теории метеорологических полей, на основе которой им дано обоснование размещения гидрометеорологической сети СССР; исследования по содержанию влаги в атмосфере, по общей и горной климатологии. Разработал методы математической обработки метеорологических наблюдений и климатического картографирования. Награждён 3 орденами, а также медалями.

Соч.: Курс климатологии, ч. 1—2, Л., 1952 (совм. с Б. П. Алисовым и Е. С. Рубинштейн); Основы климатологической обработки метеорологических наблюдений, Л., 1956; Влагооборот в атмосфере, Л., 1963 (совм. с А. С. Григорьевой); Многолетние циклические колебания атмосферных осадков на территории СССР, Л., 1971 (совм. с А. С. Григорьевой).

Дроздовский Михаил Гордеевич

Дроздо'вский Михаил Гордеевич (1881 — 14.1.1919, Новочеркасск), белогвардейский генерал-майор (1918), активный участник контрреволюции на Юге России. Окончил Академию Генштаба (1908). Во время 1-й мировой войны 1914—18 командовал полком и дивизией, полковник. В декабре 1917 в Бессарабии сформировал контрреволюционный отряд добровольцев (около 1 тыс. чел., главным образом офицеры и юнкера) и весной 1918 с боями прошёл через Украину на Дон. 5 мая, выйдя к Ростову, отряд Д. поддержал белоказаков в боях за город, после чего в июне вошёл в состав Добровольческой армии генерала Деникина и был реорганизован в 3-ю пехотную дивизию, получившую после смерти Д. название Дроздовской. Активно участвовал в борьбе против советских войск на Северном Кавказе.

Дроздовые

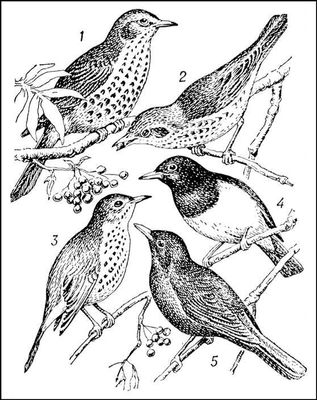

Дроздо'вые (Turdidae), семейство птиц отряда воробьиных. Цевка, как правило, покрыта не отдельными щитками, а сплошной пластинкой; птенцовый наряд пятнистый. К Д. относятся дрозды, каменки, чеканы, соловьи, зарянки и др. Всего около 300 видов, распространённых по всему земному шару, кроме Антарктики и Новой Зеландии. В СССР — 51 вид. Живут в самых разнообразных условиях — от тундры до тропических лесов и высоких гор. Пища — насекомые, черви, моллюски, ягоды и мелкие плоды.

Дрозды

Дрозды' (Turdus), род птиц семейства дроздовых отряда воробьиных. 62 вида. Длина тела 20—25 см. Распространены в Европе, Азии и Америке; завезены в Новую Зеландию. По земле передвигаются прыжками, приседая при этом. Гнездятся одиночками или небольшими колониями на деревьях, кустах или на земле; гнёзда массивные, часто с землёй или глиной в стенках. За лето дают 1—2 кладки, в каждой от 3 до 7 яиц. На зиму северные виды улетают на юг, собираясь большими стаями. Питаются насекомыми, пауками, червями, моллюсками и всевозможными ягодами, часто кормятся на земле. В СССР — 12 видов, наиболее обычны: белобровик (Turdus iliacus), деряба (Т. viscivorus), рябинник (Т. pilaris) и др.; чёрный Д. (Т. merula) и певчий Д. (Т. philomelos) — прекрасные певцы.

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 6, М., 1954.

Дрозды: 1 — деряба; 2 — рябинник: 3 — певчий; 4 — чернозобый; 5 — чёрный.

Дрозофила

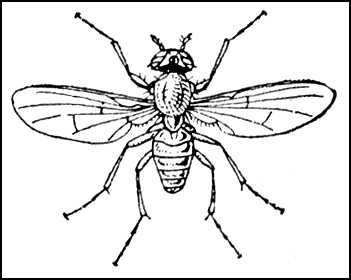

Дрозофи'ла (Drosophila), род насекомых семейства плодовых мушек. Мелкие насекомые (длиной до 3,5 мм) со вздутым телом и обычно красными глазами. Распространены во всём мире. В СССР 25 видов. Встречаются повсеместно; особенно часто в овоще- и фруктохранилищах. Личинки развиваются преимущественно в бродящих, часто полужидких растительных остатках. В связи с лёгкостью разведения в лабораторных условиях, скоростью развития и чёткостью расщепления в потомстве признаков ряд видов [главным образом обыкновенная плодовая мушка (D. теlanogaster)] после работ американского учёного Т. Моргана стал одним из основных объектов исследований по генетике. На Д. были количественно изучены процессы мутагенеза и получены первые экспериментальные мутации. В естественных условиях Д. имеют значение как переносчики дрожжевых грибов.

Рис. к ст. Дрозофила.

Дройзен Иоганн Густав

Дро'йзен (Droysen) Иоганн Густав (6.7.1808, Трептов, современный Тшебятув, Польша, — 19.6.1884, Берлин), немецкий историк. Профессор Кильского (с 1840), Йенского (с 1851), Берлинского (с 1859) университетов. Активно участвовал в Революции 1848—49 в Германии как умеренно-либеральный политик: был членом конституционной комиссии Союзного сейма и депутатом Франкфуртского национального собрания. Выступал за объединение Германии «сверху» вокруг Пруссии и создание конституционно-монархического государства. Видный представитель малогерманской исторической школы, Д. является автором ряда работ по истории Пруссии. Политические убеждения Д. нашли также отражение в трудах по истории античности периода эллинизма, в которых он возвеличивал македонскую монархию, считая её высшей формой национального объединения греков, а личность Александра Македонского и его деятельность крайне идеализировал. Д. ввёл в научный оборот термин «эллинизм» и первым в исторической науке дал конкретную разработку эллинистического периода, доведя изложение до 222 до н. э. («История эллинизма», рус. пер., т. 1—3, 1890—93). Под «эллинизмом» Д. понимал процесс «распространения греческой государственности и образованности» среди восточных народов, игнорируя социально-экономическую сущность эллинизма.

Соч.: Geschichte Alexanders des Grossen, Hamb., 1833; Geschichte des Hellenismus, Bd 1—2, Hamb., 1836—43; Vorlesungen über das Zeitalter der Freiheitskriege, 2 Aufl., Tl 1—2, Gotha, 1886; Geschichte der preussischen Politik, Bd 1—5, Lpz., 1859—86; Grundriß der Historik, Halle, 1925.

О. И. Савостьянова.