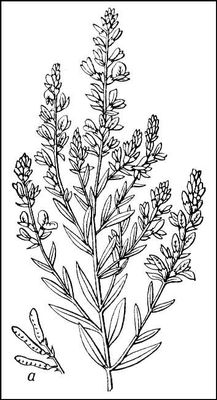

Дрок

Дрок (Genista), род кустарников и полукустарников семейства бобовых. Стебли у многих видов с колючками. Листья простые, густо опушённые или голые. Цветки жёлтые, реже беловатые, в кистевидных соцветиях. Свыше 70 видов, главным образом в Средиземноморье. В СССР около 20 видов, произрастающих преимущественно на Кавказе. Наиболее распространён в Европейской части Д. красильный (G. tinctoria), растущий в сухих лесах, по опушкам и склонам. Содержит алкалоиды цитизин, раствор которого — цититон применяется как стимулятор дыхания, и анагирин. Из листьев, стеблей и цветков раньше получали жёлтую краску для ткани (впоследствии вытеснена др. красителями).

Дрок красильный; а — плоды.

Дрокия

Дро'кия, посёлок городского типа, центр Дрокиевского района Молдавской ССР. Ж.-д. станция на линии Окница—Бельцы-Слободзея. 11,2 тыс. жителей (1970). Сахарный, табачно-ферментационный, кирпично-черепичный, армированной тары заводы, мебельная фабрика.

Дром

Дром (Drôme), департамент на Ю.-В. Франции, в Альпах, частично в долине Роны. Площадь 6,6 тыс. км2. Население 359 тыс. чел. (1971). Административный центр — г. Валанс. Основа экономики — сельское хозяйство. Посевы зерновых; виноградарство и садоводство, горно-пастбищное животноводство. На рр. Рона и Изер — ГЭС. Пищевая, обувная, деревообрабатывающая, бумажная, текстильная промышленность. Атомная промышленность (в Пьерлате).

Дромедар

Дромеда'р, дромадер (Camelus dromedarius), одногорбый верблюд, млекопитающее рода верблюдов.

Дромеогнатизм

Дромеогнати'зм, палеогнатизм (от лат. Dromaeus — название рода птиц, греч. palaiós — старый, древний и gnáthos — челюсть), один из типов строения нёба у птиц (нанду, эму, казуаров, страуса, киви и тинаму), при котором кости — нёбные, крыловидные, верхнечелюстные и сошник — неподвижно сращены между собой. Ср. Неогнатизм — суставное сочленение нёбных и крыловидных костей.

Дромомания

Дромома'ния (от греч. drómos — бег и mania — безумие), пориомания, вагабондаж, непреодолимое, приступообразно возникающее бесцельное стремление к перемене мест, переездам, бродяжничеству. Неодолимая потребность к скитанию продолжается дни и недели. Д. относится к импульсивным состояниям.

Дромос

Дро'мос, крытый коридор, ведущий в погребальную камеру под курганом; проход в склеп, вырезанный в материковом грунте или скале. Имеет горизонтальное или наклонное направление, иногда устроен в виде лестницы. Древнейшие Д. известны в эгейских и этрусских гробницах. На юге СССР (в Северном Причерноморье) Д. были широко распространены с 4 в. до н. э. до 3—4 вв. н. э.

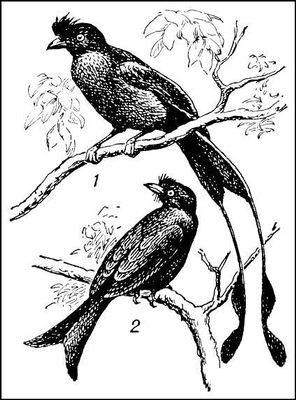

Дронго

Дро'нго (Dicruridae), семейство птиц отряда воробьиных (Passeriformes). Длина тела 25—39 см. Окраска чёрная с металлическим отливом, реже серая; крылья короткие и закруглённые; хвост из 10—12 рулевых перьев, наружные рулевые обычно удлинены и имеют на конце расширенные опахала; клюв сильный, с жёсткими щетинками у основания. 20 видов; распространены в тропиках и субтропиках Восточного полушария, немногие виды обитают в умеренных широтах. В СССР (в Приморье) 2 вида — чёрный Д. (Dicrurus macrocercus) и индийский Д. (Dicrurus hottentota) — как случайные залётные птицы. Д. — лесные птицы, кормятся насекомыми. Гнёзда чашеобразные, помещаются в развилках ветвей; яйца пёстрые.

Дронго: 1 — Dicrurus paradiseus; 2 — Dicrurus macrocercus.

Дронты

Дро'нты (Raphidae), семейство птиц отряда голубеобразных; вымерли в 17—18 вв. Д. были нелетающими птицами величиной с гуся (весили до 20 кг), крылья недоразвиты, клюв массивный. Были распространены на Маскаренских островах (в Индийском океане). Обитали в лесах, держались отдельными парами. Гнездились на земле, откладывая одно крупное белое яйцо. В условиях островной жизни, при отсутствии сильных врагов, Д. утратили способность к самозащите, были очень доверчивы, поэтому при колонизации островов были очень быстро истреблены, главным образом свиньями, завезёнными человеком на острова. Семейство Д. включало 3 вида: додо, белый додо и пустынник. Додо (Raphus cucullatus) обитал на острове Маврикий; последнее упоминание о нём относится к 1681; имеется рисунок художника Р. Саверея (сделан в 1628). Белый додо (Raphus apterornis) жил на острове Реюньон, вымер около 1750. Пустынник (Pezophaps solitarius) обитал на острове Родригес, вымер после 1761.

Лит.: Hachisuka М., The Dodo and kindred birds, L., 1953; Lüttschwager J., Die Drontenvögel, Wittenberg (Lutherstadt), 1961 (Die Neue Brehm-Bücherei, Н. 276).

А. И. Иванов.

Додо (по Р. Саверею).

Дросинис Георгиос

Дроси'нис (Drosínes) Георгиос (9.12.1859, Афины, — ноябрь 1951, там же), греческий поэт и прозаик. С 1926 действительный член Афинской академии. Лирика Д. собрана в сборниках стихов «Паутины» (1880), «Сомкнутые ресницы» (1918), «Искры в пепле» (1940) и др. Д. писал о любви и дружбе, оставил образцы пейзажной и гражданской поэзии, содержавшей призывы к освобождению от турецкого ига. В прозе Д. выделяются «Рассказы села и города» (1904) и роман «Эрси» (1922). Д. утверждал бытовой и психологический реализм в новогреческой литературе, обращался к народному языку.

Яннис Мочос.

Дросселирование

Дроссели'рование, протекание жидкости, пара или газа через дроссель — местное гидродинамическое сопротивление потоку (сужение трубопровода, вентиль, кран и др.), при котором происходит изменение давления и температуры (см. Джоуля — Томсона эффект). Эффект Д. используется главным образом для глубокого охлаждения и сжижения газов. Д. широко применяется для измерения и регулирования расхода жидкостей и газов (см. Расходомер).