Улучшая кормность и защитные свойства мест обитания, человек может увеличить численность животных и сделать её более устойчивой даже при интенсивной эксплуатации.

Применительно к растениям термин «динамика численности» употребляется редко, но понятие «урожая» имеет с ним много общего.

Лит.: Северцов С. А., Динамика населения и приспособительная эволюция животных, М., 1941; Поляков И. Я., К теории прогноза численности мелких грызунов, «Журнал общей биологии», 1954, т. 15, №2; Шварц С. С., Павлиний В. Н., Сюзюмова Л. М., Теоретические основы построения прогнозов численности мышевидных грызунов в лесостепном Зауралье, «Тр. ин-та биологии Уральского филиала АН СССР», 1957, в. 8; Исследования причин и закономерностей динамики численности зайца-беляка в Якутии, под ред. С. П. Наумова, М., 1960; Наумов Н. П., Экология животных, 2 изд., М., 1963; Викторов Г. А., Проблемы динамики численности насекомых на примере вредной черепашки, М., 1967; Лэк Д., Численность животных и ее регуляция в природе, пер. с англ., М., 1957; Бевертон Р. Д. Х. и Холт С. Д., Динамика численности промысловых рыб, пер. с англ., М., 1969; Уатт К., Экология и управление природными ресурсами, пер. с англ., М., 1971; Schwerdtfegeг F., Ökologie der Tiere, Bd 2, Hamb. — B., 1968.

С. С. Шварц, Н. П. Наумов.

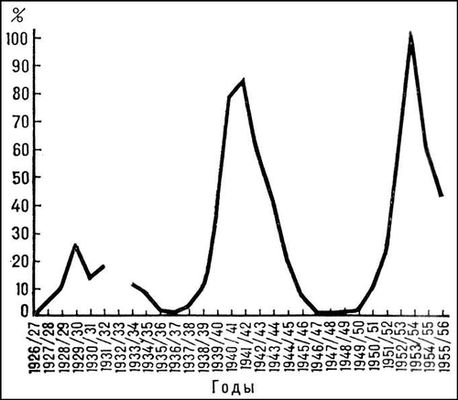

Динамика заготовки заячьих шкурок в Якутии.

Динамиты

Динами'ты (франц. dynamite, от греч. dýnamis — сила), вторичные взрывчатые вещества, содержащие значительное количество жидких нитроэфиров. Основная составная часть Д. — нитроглицерин, обычно для понижения температуры затвердевания смешанный с нитрогликолем или диэтиленгликольдинитратом. В зависимости от состава различают смешанные Д. и желатиндинамиты, а по количеству нитроглицерина — высоко- и низкопроцентные Д.

Смешанные Д. состоят из нитроэфира и порошкообразного пористого поглотителя. Например, высокопроцентный смешанный Д. — гурдинамит, представляет собой смесь, состоящую (концентрация в % по массе) из кизельгура (25) и нитроглицерина (75). Это рыхлая влажная масса, похожая на жирный чернозём. В СССР широко применяют низкопроцентные смешанные Д. — детониты [смеси нитроглицерина с диэтиленгликольдинитратом (6—15%), аммиачной селитрой, тротилом, алюминиевой пудрой и др.]. Детониты — рыхлые порошки с плотностью 1,0—1,3 г/см3 и теплотой взрыва 5030—5870 кдж/кг (1200—1400 ккал/кг).

Желатиндинамиты — пластичные, высокоплотные смеси на основе желатинированных нитроэфиров. Последние получают при введении в нитроэфиры коллоксилина (не более 10%). В частности, нитроглицерин, желатинированный 7—10% коллоксилина, называется гремучим студнем. Эта эластичная полупрозрачная масса — одно из самых мощных взрывчатых веществ: теплота взрыва 6500 кдж/кг (1550 ккал/кг), скорость детонации 8 км/сек, плотность 1,6 г/см3. Состав желатиндинамитов может быть различным, например состав высокопроцентного желатиндинамита (концентрация в % по массе): жидкие нитроэфиры 62, коллоксилин 3,5, древесная мука 2,5, натриевая и калиевая селитры 32; этот Д. имеет плотность 1,4—1,5 г/см3 и теплоту взрыва 5450 кдж/кг (1300 ккал/кг). Основные недостатки желатиндинамитов — уменьшение детонационной способности при хранении (так называемое старение Д.) и замерзание смеси нитроэфиров при температуре ниже — 20 °С.

Д. изготовляют смешением компонентов в механических смесителях. Затем динамитную массу помещают («патронируют») в бумажные гильзы диаметром 2—3 см и длиной около 10 см. В конце 19 — 1-й половине 20 вв. Д. были основным типом промышленных взрывчатых веществ. Предпринимались попытки применения их и в военном деле. Высокая стоимость и опасность в обращении приводят к вытеснению Д. аммонитами, динамонами и водонаполненными взрывчатыми веществами. Однако в ряде стран объём производства Д. всё ещё значителен. Их применяют главным образом в горной промышленности, на подземных работах в твёрдых породах, где нужны большая мощность и высокая детонационная способность. В СССР имеют ограниченное применение при ведении взрывных работ в очень крепких и вязких водообильных горных породах (в шахтах, не опасных по газу или пыли).

Б. Н. Кондриков.

Динамическая балансировка

Динами'ческая балансиро'вка, вид балансировки, при которой для определения масс противовесов и мест их приложения детали сообщают быстрое вращение. Д. б. обычно производят на балансировочных машинах.

Динамическая вязкость

Динами'ческая вя'зкость, то же, что и вязкость.

Динамическая геология

Динами'ческая геоло'гия, физическая геология, направление геологии, изучающее геологические процессы, протекающие в земной коре и на её поверхности. Д. г. выявляет закономерности развития этих процессов, исследует их причины и изучает результаты воздействия на строение земной коры и рельеф земной поверхности. Важнейшие средства решения задач Д. г. — наблюдение хода современных геологических процессов и их моделирование в лабораторных условиях. Исследования по Д. г. возможны в рамках любой геологической дисциплины, поэтому она не представляет собой самостоятельной и обособленной отрасли геологии. Д. г. посвящена изучению внутренних и внешних геологических процессов; изучение некоторых из них выделилось в самостоятельные отрасли геологии (тектоника, вулканология, сейсмология, геоморфология и др.).

При изучении магматизма Д. г. касается процессов, управляющих движениями магмы, возникновением и развитием вулканов, процессов, приводящих к формированию интрузивных тел и пород.

Раздел, посвящённый метаморфизму, рассматривает процессы, возникающие под воздействием высокого давления и высокой температуры недр Земли и приводящие к изменениям в составе и сложении осадочных и изверженных пород, к их переходу в категорию пород метаморфических.

Часть Д. г., охватывающая экзогенные процессы, освещает: процессы физического, химического и биологического выветривания, приводящие к разрушению горных пород; геологическую деятельность ветра (выдувание, перенос и отложение ветром мелких частиц горных пород, формирование эоловых форм рельефа, образуемых ими отложений); геологическую деятельность поверхностных проточных вод, главным образом рек; деятельность болот и озёр; происхождение и особенности впадин рельефа, заполненных водой; геологическую деятельность морей и океанов (разрушающую, транспортирующую и аккумулирующую), состав, фации, распространение морских осадков; деятельность снега и льда; процессы, связанные с формированием многолетнемёрзлых горных пород.

При изучении внутренних процессов Д. г. опирается на данные геофизики, геохимии и др. наук. Различные формы проявления внешних процессов изучаются Д. г. наряду с геоморфологией, гляциологией, литологией, с которыми она обнаруживает тесную связь. Д. г. имеет большое методологическое значение, т.к. с несомненностью показывает, что все объекты на Земле, от камня до горной системы, находятся в непрерывном развитии, в тесной связи между собой и окружающей обстановкой.