В. И. Курляндский.

Дивертикул

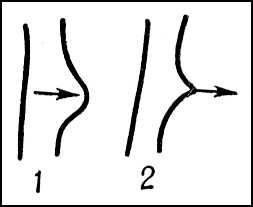

Диверти'кул (от лат. diverticulum — дорога в сторону, отклонение), врождённое или приобретённое выпячивание стенки полого органа человека в форме мешка. Чаще встречаются Д. пищевода, мочевого пузыря, реже — двенадцатиперстной кишки и желудка. Врождённые Д. связаны с пороками развития органа. Приобретённый Д. (см. рис.) возникает вследствие давления из полости органа на его стенку, ослабленную патологическим процессом (травма, воспаление и др.) или при врождённой мышечной слабости его стенки (мешковидное выпячивание). Д. может развиться при заболеваниях соседних органов вследствие тяги за стенку органа рубцами и спайками (воронкообразное выпячивание). Содержимое органа, попадая в полость Д., задерживается там некоторое время, затем Д. опорожняется. Постепенно Д. всё более растягивается, увеличивается в размерах, опорожнение его затрудняется. Застоявшееся содержимое раздражает слизистую оболочку Д., инфицируется, развивается воспаление стенок Д. — дивертикулит (катаральный, язвенный, флегмонозный; возможны прободения Д.). Д. пищевода может проявляться затруднением прохождения пищи, рвотой и др.; Д. мочевого пузыря — затруднением мочеиспускания; Д. кишечника иногда вызывает его непроходимость. Лечение зависит от локализации Д. и течения заболевания; в некоторых случаях необходима хирургическая операция.

Дивертикулы: 1 — мешковидный; 2 — воронкообразный.

Дивертисмент

Дивертисме'нт (от франц. divertissement — увеселение, развлечение) в театре, в 17—18 вв. вставная или заключительная часть драматического спектакля (иногда оперного или балетного), состоящая из пения, танцев, комических сценок, пародий и др. номеров увеселительного характера, обычно не связанных с сюжетом представления. В 70-х гг. 19 в. Д. становится самостоятельной концертной программой эстрадных театров и балаганов. Значительное распространение Д. получил в русском балете после Отечественной войны 1812, превратившись в особый вид балетного спектакля на патриотические и народные темы.

Д. в музыке, род бытовой музыки, обозначение инструментальных произведений, служивших главным образом развлекательным целям. Д. состояли из нескольких частей (обычно 4—10) и предназначались для различных инструментальных составов (от одного инструмента до камерного ансамбля и оркестра). Соединяли в себе черты сонаты и сюиты; по широкому применению танцевальных жанров сближались с серенадой, родственны также кассации и ноктюрну. Д. встречаются в произведениях Й. Гайдна, В. А. Моцарта и др. В 19 в., за немногими исключениями («Венгерский дивертисмент» Шуберта для фортепиано в 4 руки), превращаются в жанр салонной музыки, аналогичный попурри. В 20 в. термин «Д.» применяется как обозначение сюиты, составленной из номеров балета (Д. из балета «Поцелуй феи» Стравинского); изредка создаются произведения, представляющие собой стилизацию Д. 18 в. (Д. для струнного оркестра Бартока).

Дивиденд

Дивиде'нд (от лат. dividendum — то, что надлежит разделить), часть прибыли акционерного общества, распределяемая ежегодно между акционерами. По обыкновенным акциям Д. выплачивается в зависимости от размеров прибыли акционерного общества в данном году. По привилегированным акциям величина Д. заранее фиксируется в виде твёрдого процента. С ростом акционерного капитала возрастает общая сумма Д., подавляющая часть которой присваивается крупными акционерами. Рост Д. — один из показателей увеличения доходов паразитического слоя рантье. См. также Акционерное общество.

Диви-диви

Ди'ви-ди'ви, либидиби, каштаново-бурые улитко- или S-образно изогнутые плоды дерева Caesalpinia coriaria (семейства цезальпиниевых) в Центральной и Южной Америке; в Венесуэле называется Los dividivos. В средней части околоплодника содержатся дубильные вещества (около 42% от его веса). Д.-д. используют главным образом для дубления кож и изготовления чернил. Применяемые также для дубления кож прямые или слегка изогнутые плоды С. paipae называют ложными Д.-Д.

Дивизион

Дивизио'н (от франц. division — деление, отделение), 1) основное огневое и тактическое подразделение ракетных войск и артиллерии в армиях различных государств. Входит в состав части (соединения) или может быть отдельным (Д. резерва главного командования). Д. состоит из 2—4 батарей и органов управления. Например, в американской механизированной дивизии Д. 155-мм гаубиц включает: штаб, батареи штабную и обслуживания и 3 батареи 155-мм гаубиц. Всего имеется 38 офицеров, 3 ворэнт-офицера и 594 сержанта и солдата. На вооружении состоит 18 155-мм самоходных гаубиц. 2) Во флоте тактическая часть однородных кораблей 3-го и 4-го рангов, обычно входящая в состав соединения кораблей.

Дивизионизм

Дивизиони'зм (от франц. division — разделение), живописная система, характерная для неоимпрессионизма и разработанная Ж. Сёра и П. Синьяком; основывается на методичном разложении сложного цветового тона на чистые цвета, которые фиксируются на холсте чётко различимыми раздельными мазками в расчёте на оптическое смешение этих мазков при восприятии картины зрителем. Систему применяли А. Э. Кросс и отчасти К. Писсарро во Франции, Дж. Сегантини в Италии, Т. ван Рейселберге в Бельгии, в некоторых произведениях И. Э. Грабарь в России. См. также Пуантилизм.

Дивизия

Диви'зия (от лат. divisio — деление, разделение), тактическое соединение в сухопутных войсках, ВВС и ВМФ различных государств. Различают Д. пехотные (стрелковые, мотострелковые, моторизованные, мотопехотные), механизированные, кавалерийские, артиллерийские, зенитные, танковые (бронетанковые), авиационные, воздушно-десантные, аэромобильные, дивизии ПВО и другие. Дивизионная организация войск появилась в России и Франции в начале 18 века, а в 19 в. прочно закрепилась в армиях большинства государств. Перед 1-й мировой войной 1914—18 в состав пехотной Д. обычно входили 4 пехотных полка, 1—2 эскадрона конницы и от 36 до 72 орудий дивизионной артиллерии. Общая численность личного состава Д. составляла 15—16 тыс. чел. Во время войны пехотная Д. превратилась в общевойсковое соединение, включающее части пехоты, конницы, артиллерии, инженерных войск и войск связи. В 30-х гг. в вооружённых силах ряда государств (СССР, США, Великобритания, Германия) были созданы танковые (бронетанковые) и авиационные Д.; в некоторых армиях (например, французской) танки имелись и в пехотной Д. В большинстве армий в пехотной (стрелковой) дивизии было 3 пехотных (стрелковых) полка. В СССР в ходе Великой Отечественной войны 1941—45 штаты Д. неоднократно изменялись, её организация совершенствовалась за счёт поступления новой боевой техники и вооружения, повышалась манёвренность и огневая сила, улучшалось управление. По штатам 1943—44 общая численность стрелковой Д. составляла 9435, а гвардейской стрелковой Д. — 10670 человек, однако численный состав, как правило, был ниже штатного. В послевоенное время, когда была завершена моторизация Сухопутных войск, в СССР стрелковые Д. стали называться мотострелковыми Д., а кавалерийские Д. прекратили существование. Современная Д. в вооружённых силах различных государств организационно состоит из полков, бригад или бригадных групп. В её состав входят части (подразделения) разных родов войск и специальных войск, а также различные службы. Численность и состав Д. неодинаковы. Например, механизированная Д. в США насчитывает: свыше 18 тыс. чел. личного состава, около 190 танков, около 2,8 тыс. автомашин, 850 бронетранспортёров, 57 вертолётов, 234 единицы артиллерийского, миномётного и ракетного вооружения. Авиационная Д. в вооружённых силах различных государств состоит из нескольких полков одного или разных родов авиации.