4) Д. в гидротехнических сооружениях — устройство внутри тела земляной плотины, а также каменно-набросной плотины, выполняемое в виде вертикальной стенки из бетона, железобетона, металла, реже — из дерева; элемент, обеспечивающий жёсткость подвижной части гидротехнического затвора.

В. Н. Поспелов.

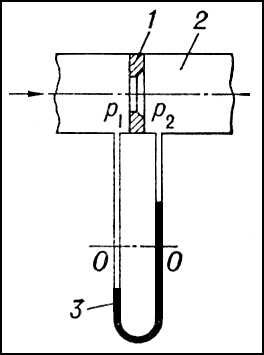

Схема установки диафрагмы: 1 — диафрагма; 2 — трубопровод; 3 — дифманометр; p1 и р2 — давление перед диафрагмой и после неё.

Диафрагма (в электронной оптике)

Диафра'гма в электронной (и ионной) оптике, отверстие в проводящей пластинке; применяется для ограничения поперечного сечения и изменения угла раствора (апертуры) пучка заряженных частиц. Круглая Д., находящаяся под потенциалом V и помещённая во внешнее электрическое поле, представляет собой простейшую электростатическую линзу (см. Электронные линзы). Если напряжённости поля по разные стороны пластинки вдали от отверстия равны соответственно E1 и E2, то фокусное расстояние такой линзы приближённо равно f = 4j/(E1 - E2), где j — потенциал в центре Д. В зависимости от знака f Д. играет роль собирающей или рассеивающей линзы. Комбинации Д., находящихся под различными потенциалами, также являются электростатическими линзами. (См. также Электронная и ионная оптика.)

Лит.: Глазер В., Основы электронной оптики, пер. с нем., М., 1957, § 77 и 89.

Диафрагмовый насос

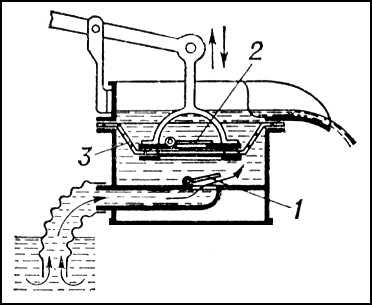

Диафра'гмовый насо'с (диафрагменный, мембранный), насос, в котором роль поршня выполняет гибкая пластина-диафрагма, закреплённая по краям и изгибающаяся под действием рычажного механизма или переменного давления среды. При изгибе диафрагмы в одну сторону происходит всасывание жидкости, при изгибе в другую — нагнетание. Д. н. применяется для подачи воды с примесями грунта (так называемые лягушки), химически активных и воспламеняющихся жидкостей и др.

Диафрагмовый насос: 1 — всасывающий клапан; 2 — нагнетательный клапан; 3 — диафрагма.

Диафторез

Диафторе'з (от греч. diaphthéiro — разрушаю), повторный метаморфизм горных пород, при котором горные породы, образовавшиеся в условиях глубинного высокотемпературного метаморфизма, подвергаются затем низкотемпературному метаморфизму и превращаются в диафториты; т. е. породы низких ступеней метаморфизма (филлиты, зелёные сланцы и др.), сохраняющие следы бывшего более глубокого метаморфизма. Термин «Д.» предложен (1909) австрийским петрографом Ф. Бекке. Д. рассматривают иногда как проявление регрессивного метаморфизма, протекающего в результате поднятия горной породы из более глубоких и прогретых зон земной коры в зоны более низких температур и давлений. См. также Метаморфизм горных пород.

Диахрония

Диахрони'я (от греч. diá — через, сквозь и chrónos — время), 1) совокупность методов языкознания, направленных на изучение фактов языка в их историческом развитии. 2) Соответствующая область общей лингвистики, противопоставляемая синхронии. По Ф. де Соссюру, предметом диахронической лингвистики являются отношения, связывающие элементы в порядке исторической последовательности, не воспринимаемой одним и тем же коллективным сознанием, — элементы, заменяющиеся один другим, но не образующие системы; предметом синхронической лингвистики являются логические и психологические отношения, связывающие сосуществующие элементы и образующие систему, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием. Ш. Балли принял точку зрения Соссюра на синхронию и Д. Большинство же лингвистов, принимая само противопоставление синхронии и Д., отрицает его абсолютность (швейцарский учёный А. Сеше, бельгийский — Э. Бёйсенс; Э. Косерю). Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон и др. вслед за Бодуэном де Куртенэ считают, что диахроническое изучение не исключает понятие системы, а синхроническое описание не может целиком исключить понятие эволюции. Это мнение разделяется большинством современных языковедов. Русским языковедам была с самого начала чужда категоричность противопоставления синхронии и Д. (хотя это противопоставление само по себе оправдано как методический приём).

Лит.: О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков, М., 1960; Соссюр Ф. де, Курс общей лингвистики, пер. с франц., М., 1933; Косариу Э., Синхрония, диахрония и история, в сб.: Новое в лингвистике, в. 3, М., 1963; Будагов Р. А., Проблемы развития языка, М. — Л., 1965; Бодуэн де Куртенэ И. А., Избранные труды по общему языкознанию, пер. с франц., т. 1—2, М., 1963.

А. А. Леонтьев.

Диаш Бартоломеу

Ди'аш, Диаш ди Новаиш [Dias (Diaz) de Novaes] Бартоломеу (p. около 1450 — умер 29.5.1500), португальский мореплаватель. В 1487 во главе экспедиции, имевшей целью найти морской путь в Индию, исследовал юго-западное побережье Африки от 22° до 33° южной широты. Первым из европейцев обогнул Африку с Ю. Пройдя вдоль южного берега Африки до бухты Алгоа, был вынужден по требованию команды повернуть в Португалию; на обратном пути открыл мыс Доброй Надежды (1488). В 1500 принял участие в экспедиции П. А. Кабрала и погиб в пути недалеко от мыса Доброй Надежды.

Лит.: Харт Г., Морской путь в Индию, пер. с англ., М., 1959; Хенниг Р., Неведомые земли, [пер. с нем.], т. 4, М., 1963.

Диб Мухаммед

Диб (Dib) Мухаммед (р. 21.7.1920, Тлемсен), алжирский писатель. Пишет на французском языке. В реалистической трилогии «Алжир» воссозданы типичные характеры алжирских бедняков (т. 1 — «Большой дом», 1952, рус. пер. 1955), феллахов (т. 2 — «Пожар», 1954, рус. пер. 1956) и мастеровых (т. 3 — «Ремесло ткача», 1957, рус. пер. 1959), которых 2-я мировая война побуждает искать пути социального и национального освобождения. В революции находят смысл жизни простые люди (роман «Африканское лето», 1959, рус. пер. 1962). В духе апокалиптических видений атмосфера войны воплотилась в романе «Кто помнит о море» (1962) и в новелле «Беспощадная ночь» (1963, рус. пер. 1964). Декларация Д. «Время ответственности миновало» (1964) обнажила истоки духовного кризиса Д., его модернистского мифотворчества (роман «Беги на дикий берег», 1964) и натуралистически обеднённой трактовки истории, социальных обстоятельств и человеческих характеров (роман «Танец короля», 1968). И лишь в цикле новелл «Талисман» (1966) символика Д. не абстрактна, она выражает трагизм самой реальности.

Соч.: Dieu en Barbariе, P., 1970; Formulaires, P., 1970; в рус. пер. — В кафе. Рассказы, М., 1958.

Лит.: Lévi-Valensi J., Bencheikh J. Е., Diwan algérien, P., 1967; Khatibi A., Le roman maghrébin, P., 1968.

В. П. Балашов.