Диафония

Диафони'я (греч. diaphonía — нестройность звуков, разнозвучие), 1) древнегреческое название диссонанса, противопоставлявшееся «симфонии» — благозвучию, консонансу. 2) В 9—12 вв. греческое «учёное» название одного из ранних видов полифонии — органума.

Диафрагма (биол.)

Диафра'гма (греч. diáphragma) (биологическое), сухожильно-мышечная перегородка у млекопитающих животных и у человека, отделяющая грудную полость от брюшной (см. Грудобрюшная преграда). Д. называются также некоторые мышцы или группы мышц, ограничивающие какую-либо полость: Д. рта, образуемая челюстно-подъязычной мышцей, Д. таза, мочеполовая Д. и др.

Диафрагма (в оптике)

Диафра'гма (от греч. diáphragma — перегородка) в оптике, непрозрачная преграда, ограничивающая поперечное сечение световых пучков в оптических системах (в телескопах, дальномерах, микроскопах, спектроскопах, кино- и фотоаппаратах и др.). Роль Д. часто играют оправы линз, призм, зеркал и др. оптических деталей, зрачок глаза, границы освещённого предмета, в спектроскопах — щели. Размеры и положение Д. определяют освещённость и качество изображения, глубину резкости и разрешающую способность оптической системы, поле зрения.

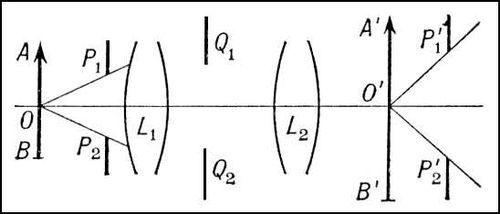

Д., наиболее сильно ограничивающая световой пучок, называется апертурной или действующей. Изображение апертурной Д. в предшествующей ей части оптической системы определяет входной зрачок системы, изображение в последующей части — выходной зрачок. Входной зрачок ограничивает угол раскрытия пучков лучей, идущих от точек объекта; выходной зрачок играет ту же роль для лучей, идущих от изображения объекта (рис. 1).

С увеличением диаметра входного зрачка (действующего отверстия оптической системы) растёт освещённость изображения. В фотографических объективах для плавного изменения действующего отверстия чаще всего применяют так называемую ирисовую диафрагму. Отношение диаметра действующего отверстия к главному фокусному расстоянию называется относительным отверстием объектива, оно характеризует светосилу объектива (оптической системы). На оправу объектива обычно наносится шкала, содержащая числа, обратные значениям его относительного отверстия. Использование в светосильных оптических системах широких пучков света сопряжено с возможным ухудшением изображения за счёт аберраций оптических систем. Уменьшение до известного предела действующего отверстия оптической системы (диафрагмирование) улучшает качество изображения, т.к. при этом из пучка лучей устраняются краевые лучи, на ходе которых в наибольшей степени сказываются аберрации. Диафрагмирование увеличивает также глубину резкости (глубину изображаемого пространства). В то же время уменьшение действующего отверстия снижает из-за дифракции света на краях Д. разрешающую способность оптической системы. В связи с этим апертура оптической системы должна иметь оптимальное значение.

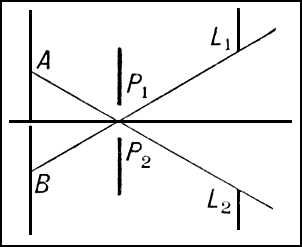

Другие Д., имеющиеся в оптической системе, главным образом препятствуют прохождению через систему лучей из точек объекта, расположенных в стороне от главной оси оптической системы. Наиболее эффективная в этом отношении Д. называется Д. поля зрения. Она определяет, какая часть пространства может быть изображена оптической системой. Из центра входного зрачка Д. поля зрения видна под наименьшим углом (рис. 2). Д., находящуюся перед оптической системой кино- и фотоаппаратов, называют светозащитной блендой или просто блендой.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 4 изд., М., 1957, гл. 13, § 77—79 (Общий курс физики, т. 3); Слюсарев Г. Г., Геометрическая оптика, М. — Л., 1946; Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., т. 1—2, М. — Л., 1948—52.

Рис. 1. Q1Q2 — апертурная диафрагма; её изображение в предшествующей части оптич. системы L1 есть входной зрачок P1P2; изображение в последующей части L2 — выходной зрачок Р'1Р'2. Лучи, выходящие из точки О объекта АВ, сильнее всего ограничиваются входным зрачком P1P2, выходящие из точки О' изображения A'B' — выходным зрачком Р'1Р'2.

Рис. 2. L1L2 — диафрагма поля зрения, она сильнее всего ограничивает лучи, идущие от точек объекта АВ, удалённых от оси; P1P2 — входной зрачок.

Диафрагма (в технике)

Диафра'гма в технике, деталь приборов, машин, механизмов и сооружений; обычно представляет собой пластину или перегородку (с отверстием или без него).

1) Д. измерительной чаще всего является диск с отверстием. Наряду с Вентури трубой и нормальным соплом служит одним из стандартных сужающих устройств, применяемых в промышленности для измерения по принципу переменного перепада давлений расхода жидкостей, газов и паров, протекающих по трубопроводу. Ось отверстия Д. должна совпадать с осью трубопровода. При протекании измеряемого вещества через Д. вследствие перехода части потенциальной энергии давления в кинетическую средняя скорость потока в суженном сечении повышается. Статическое давление потока после Д. становится меньше, чем до неё. Разность (перепад) давлений, измеряемая дифманометром, пропорциональна квадрату расхода протекающего вещества и служит мерой расхода. Измерительные Д. разделяются на стандартные (нормальные) и нестандартные. Применение стандартных Д. регламентировано специальными правилами. При необходимости измерения расхода в условиях, отличающихся от установленных этими правилами, применяют нестандартные Д. (эксцентричные, сегментные, сдвоенные и др.), требующие индивидуальной тарировки в условиях, аналогичных рабочим. По способу отбора давления нормальные Д. делятся на дисковые (в виде плоского диска) с отбором давлений отдельными трубками и камерные (с кольцевыми камерами) для отбора давлений у плоскостей диска Д. Нормальные Д. применяются на трубопроводах диаметром больше 50 мм; камерные Д. — для трубопроводов диаметром до 500 мм и рабочего давления среды до 10 Мн/м2 (100 кгс/см2) и дисковые — для трубопроводов от 450 до 1600 мм и давления до 1,6 Мн/м2 (16 кгс/см2). Относительная погрешность измерения расхода с применением Д. при благоприятных условиях (отсутствие дополнительных поправок на вязкость, шероховатость трубопровода и прочее) составляет от ±0,5% до 1,5%, а при более тяжёлых условиях от ± 3% до 3,5%.

Лит.: Кремлевский П. П., Расходомеры, 2 изд., М. — Л., 1963; Правила 28—64 измерения расхода жидкостей, газов и паров стандартными диафрагмами и соплами, М., 1964; Автоматизация, приборы контроля и регулирования производственных процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности, Справочник, кн. 2, М., 1964.

Г. Г. Мирзабеков.

2) Д. в оптических приборах см. Диафрагма в электронной оптике.

3) Д. в турбинах — кольцевая перегородка, в которой крепятся лопатки направляющего аппарата. Д. делают разъёмными по горизонтальному диаметру. Д., работающие при температурах до 250°С, изготовляют из чугуна СЧ 18-36, СЧ 21-40, СЧ 24-44; Д., работающие в области высоких температур, — из хромомолибденовой стали 15ХМ, 20ХМ, 35ХМ.