Крупнейшим районом гидроэнергостроительства СССР до 50-х гг. 20 в. традиционно была Европейская часть территории Союза, на долю которой приходилось около 65% электроэнергии, вырабатываемой всеми ГЭС СССР. Для современного гидроэнергостроительства характерно: продолжение строительства и совершенствование низко- и средненапорных ГЭС на рр. Волге, Каме, Днепре, Даугаве и др., строительство крупных высоконапорных ГЭС в труднодоступных районах Кавказа, Средней Азии, Восточной Сибири и т.п., строительство средних и крупных деривационных ГЭС на горных реках с большими уклонами и использованием переброски стока в соседние бассейны, но главное — строительство мощных ГЭС на крупных реках Сибири и Дальнего Востока — Енисее, Ангаре, Лене и др. ГЭС, сооружаемые в богатых гидроэнергоресурсами районах Сибири и Дальнего Востока, вместе с тепловыми электростанциями, работающими на местном органическом топливе (природный газ, уголь, нефть), станут основной энергетической базой для снабжения дешёвой электроэнергией развивающейся промышленности Сибири, Средней Азии и Европейской части СССР (см. Единая электроэнергетическая система).

Лит.: Аргунов П. П., Гидроэлектростанции, К., 1960; Денисов И. П., Основы использования водной энергии, М. — Л., 1964; Энергетические ресурсы СССР, [т. 2] — Гидроэнергетические ресурсы, М., 1967; Никитин Б. И., Энергетика гидростанций, М., 1968; Электрификация СССР. 1917—1967, под ред. П. С. Непорожнего, М., 1967; Труды Гидропроекта. Сборник 16, М., 1969; Гидроэнергетика СССР. Статистический обзор, М., 1969.

В. А. Прокудин.

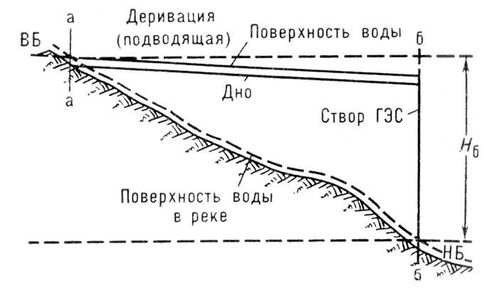

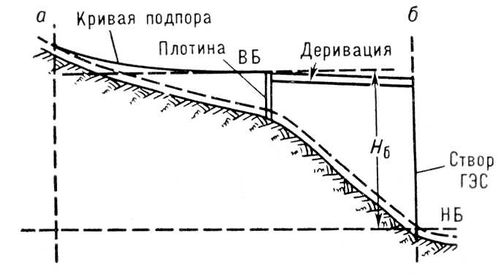

Рис. 2. Схема концентрации падения реки деривацией (подводящей): ВБ — верхний бьеф; НБ — нижний бьеф; Нб — напор брутто.

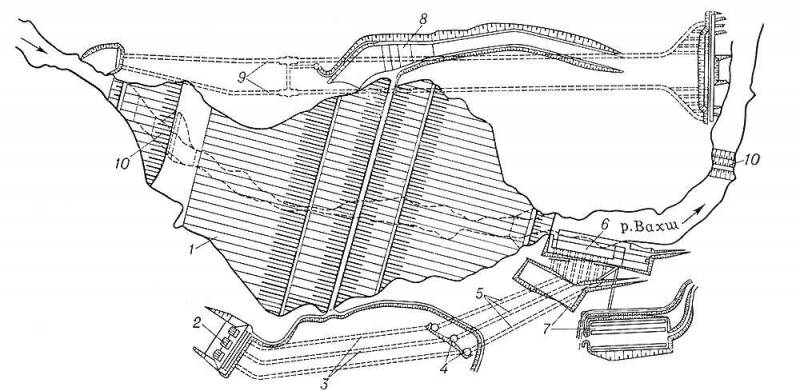

Рис. 2. Схема гидроузла Нурекской ГЭС на р. Вахш: 1 — плотина; 2 — водоприемник ГЭС; 3 — напорные водоподводящие туннели; 4 — уравнительные резервуары; 5 — турбинные водопроводы; 6 — здание ГЭС; 7 — открытое распределительное устройство; 8 — открытый водосброс с отводящим каналом; 9 — строительные туннели; 10 — верховая и низовая перемычки.

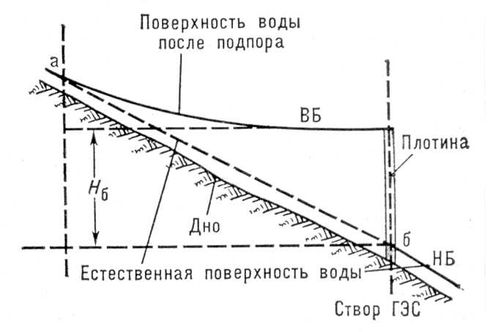

Рис. 1. Схема концентрации падения реки плотиной: ВБ — верхний бьеф; НБ — нижний бьеф; Нб — напор брутто.

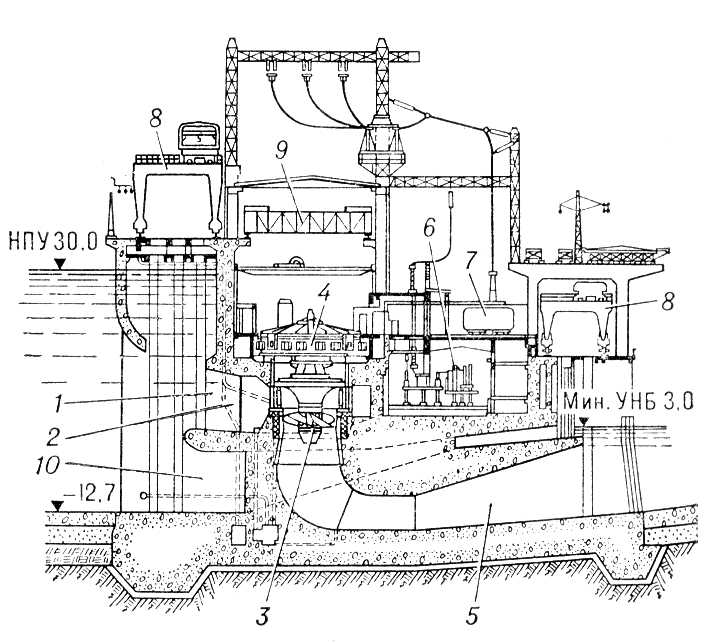

Рис. 4. Разрез здания Волжской ГЭС имени 22-го съезда КПСС: 1 — водоприёмник; 2 — камера турбины; 3 — гидротурбина; 4 — гидрогенератор; 5 — отсасывающая труба; 6 — распределительные устройства (электрические); 7 — трансформатор; 8 — портальные краны; 9 — кран машинного зала; 10 — донный водосброс; НПУ — нормальный подпорный уровень, м; УНБ — уровень нижнего бьефа, м.

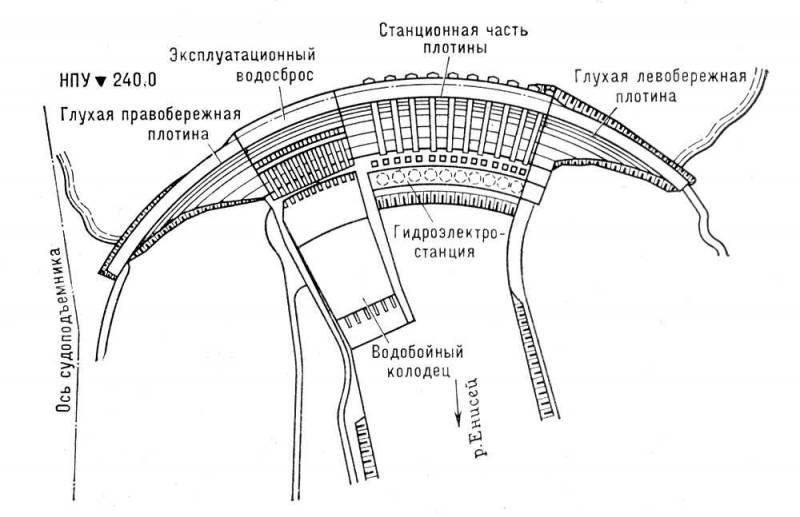

Рис. 5. План Саянского гидроузла.

Рис. 3. Смешанная схема концентрации падения реки плотиной и деривацией: ВБ — верхний бьеф; НБ — нижний бьеф; Нб — напор брутто.

Гидроэлектрические ванны

Гидроэлектри'ческие ва'нны, одновременное воздействие на организм с лечебной целью общей или местной ванны и пропускаемого через воду гальванического тока. Под влиянием Г. в. в организме происходят расширение кровеносных сосудов и ускорение кровотока в них; Г. в. обладают общеуспокаивающим и болеутоляющим действием. В современной медицинской практике из-за невозможности измерения тока в теле пациента Г. в. в СССР не применяют.

В. Г. Ясногородский.

Гидроэнергетика

Гидроэнерге'тика, раздел энергетики, связанный с использованием потенциальной энергии водных ресурсов.

Человек ещё в глубокой древности обратил внимание на реки как на доступный источник энергии. Для использования этой энергии научились строить водяные колёса, которые вращала вода; этими колёсами приводились в движение мельничные постава и др. установки. Водяная мельница является примером древнейшей гидроэнергетические установки, сохранившейся во многих местах до нашего времени почти в первобытном виде. До изобретения паровой машины водная энергия была основной двигательной силой на производстве. По мере совершенствования водяных колёс увеличивалась мощность гидравлических установок, приводящих в движение станки, молоты, воздуходувные устройства и т. п. Об использовании водной энергии на территории СССР свидетельствуют материалы археологических исследований, в частности проведённых на территории Армении и в бассейне р. Амударья. В 17 в. в России единственной энергетической базой развивавшегося мануфактурного производства были водяные колёса. Замечательные успехи в строительстве вододействующих или гидросиловых установок в России были достигнуты в 18 в. в горнорудной промышленности на Урале и Алтае. Гидросиловые установки были неотъемлемой частью металлургического, лесопильного, бумажного, ткацкого и др. производств. К концу 18 в. в России было уже около 3000 мануфактур, использовавших водную энергию рек. Были созданы уникальные для того времени гидросиловые установки. Например, в 1765 водный мастер К. Д. Фролов соорудил на р. Корбалиха (Алтай) гидросиловую установку, в которой вода подводилась к рабочему колесу по специальному каналу. Образовавшийся перепад между каналом и рекой использовался в установке для вращения водяного колеса, которое при помощи системы остроумно осуществленных передач приводило в движение группу машин, в том числе предложенный К. Д. Фроловым внутризаводской транспорт в виде системы вагонеток. В 1787 К. Д. Фролов завершил строительство деривационной четырехступенчатой подземной гидросиловой установки на р. Змеевка, не имевшей себе равных как по схеме, так и по масштабу и уровню технического исполнения. Самые мощные водяные колёса диаметром 9,5 м, шир. 7,5 м были установлены в конце 18 в. в России на р. Нарова для Кренгольмской мануфактуры. При напоре 5 м они развивали мощность до 500 л. с. С появлением паровой машины примитивные вододействующие установки начали утрачивать своё значение. Для того чтобы конкурировать с паровой машиной, необходимо было иметь более совершенные двигатели, чем громоздкие и сравнительно маломощные водяные колёса. В 1-й половине 19 в. была изобретена гидротурбина, открывшая новые возможности перед Г. С изобретением электрической машины и способа передачи электроэнергии на значительные расстояния Г. приобрела новое значение уже как направление электроэнергетики; началось освоение водной энергии путём преобразования её в электрическую на гидроэлектрических станциях (ГЭС).

В царской России к 1913 насчитывалось около 50 тыс. гидросиловых установок общей мощностью почти 1 млн. л. с.; из них около 17 тыс. были оборудованы гидротурбинами. Суммарная годовая выработка электроэнергии на всех ГЭС не превышала 35 млн. квт /ч при установленной мощности около 16 Мвт.

О крайней отсталости царской России в развитии Г. свидетельствует тот факт, что в 1913 в др. странах общая мощность действующих ГЭС достигла 12000 Мвт, причём были построены такие крупные электростанции, как, например, ГЭС Адамс на Ниагарском водопаде (США) мощностью 37 Мвт. Только после Великой Октябрьской социалистической революции началось широкое освоение гидроэнергетических ресурсов страны. 13 июня 1918 СНК принял решение о строительстве Волховской ГЭС мощностью 58 Мвт — первенца советской Г. В 1920 по указанию и при непосредственном участии В. И. Ленина был составлен план электрификации России — план ГОЭЛРО. В нём предусматривалось сооружение 10 ГЭС общей установленной мощностью 640 Мвт. В 1927 начато строительство самой крупной для того времени гидростанции в Европе— Днепровской ГЭС мощностью 560 Мвт; с её пуском в 1932 СССР в строительстве гидростанций достиг уровня наиболее развитых стран мира. За 1917—70 Советский Союз стал одной из ведущих стран в области Г.: по установленной мощности гидроэлектростанций в 1970 СССР уступал только США. По запасам же гидроэнергии Советский Союз значительно превосходит все страны мира. Гидроэнергетический потенциал крупных и средних рек в СССР равен 3338 млрд.