Гидроцилиндр

Гидроцили'ндр силовой, гидравлический двигатель с возвратно-поступательным движением поршня. Широко применяется для привода главного движения станков, перемещения рабочих органов навесных, строительных, дорожных и с.-х. машин, в нажимных устройствах прокатных станов, в системах регулирования для перемещения органов управления и т. д. (См. Гидропередача объёмная и Гидропривод машин.)

Гидроэкструзия

Гидроэкстру'зия, то же, что гидростатическое прессование.

Гидроэлеватор

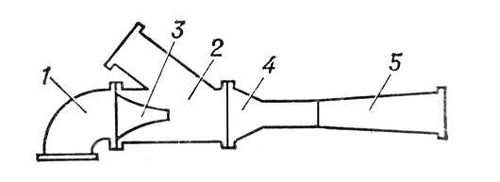

Гидроэлева'тор (от гидро... и элеватор), насос струйного типа для подъёма и перемещения по трубопроводу жидкостей и гидросмесей. Работа Г. основана на использовании энергии струи поды, подводимой к насадке под напором. Проходя с большой скоростью через проточную часть Г. (рис.), струя воды создаёт при вылете из насадки перепад давления. Это вызывает поступление в смесительную камеру Г. транспортируемого материала. Из смесительной камеры струя рабочей жидкости увлекает образующуюся гидросмесь в диффузор. В диффузоре скорость движения гидросмеси снижается, но повышается её давление за счёт перехода части кинетической энергии струи в потенциальную энергию потока, чем и обеспечивается перемещение гидросмеси по трубопроводам. Г. не имеет движущихся частей и прост в конструктивном исполнении, но его кпд не превышает 20—25%.

Г. применяются для транспортировки материалов на незначительные расстояния (до нескольких сотен м), при гидромеханизации горных и строительных работ, для удаления шламов на обогатительных фабриках, шлака и золы в котельных и на электростанциях, для транспортировки песка и гравия.

Лит.: Каменев П. Н., Гидроэлеваторы в строительстве, М., 1964; Фридман Б. Э., Гидроэлеваторы, М., 1960.

В. В. Ляшевич.

Схема гидроэлеватора: 1 — нагнетательный трубопровод; 2 — всасывающий патрубок; 3 — сопло (насадка); 4 — смесительная камера; 5 — диффузор.

Гидроэлектрическая станция

Гидроэлектри'ческая ста'нция, гидроэлектростанция (ГЭС), комплекс сооружений и оборудования, посредством которых энергия потока воды преобразуется в электрическую энергию. ГЭС состоит из последовательной цепи гидротехнических сооружений, обеспечивающих необходимую концентрацию потока воды и создание напора, и энергетического оборудования, преобразующего энергию движущейся под напором воды в механическую энергию вращения (см. Гидротурбина), которая, в свою очередь, преобразуется в электрическую энергию (см. Гидрогенератор).

Напор ГЭС создаётся концентрацией падения реки на используемом участке (аб) плотиной (рис. 1), либо деривацией (рис. 2), либо плотиной и деривацией совместно (рис. 3). Основное энергетическое оборудование ГЭС размещается в здании ГЭС: в машинном зале электростанции — гидроагрегаты, вспомогательное оборудование, устройства автоматического управления и контроля; в центральном посту управления — пульт оператора-диспетчера или автооператор гидроэлектростанции. Повышающая трансформаторная подстанция размещается как внутри здания ГЭС, так и в отдельных зданиях или на открытых площадках. Распределительные устройства зачастую располагаются на открытой площадке. Здание ГЭС может быть разделено на секции с одним или несколькими агрегатами и вспомогательным оборудованием, отделённые от смежных частей здания. При здании ГЭС или внутри него создаётся монтажная площадка для сборки и ремонта различного оборудования и для вспомогательных операций по обслуживанию ГЭС.

По установленной мощности (в Мвт) различают ГЭС мощные (свыше 250), средние (до 25) и малые (до 5). Мощность ГЭС зависит от напора Нб (разности уровней верхнего и нижнего бьефа), расхода воды Q (м3/сек), используемого в гидротурбинах, и кпд гидроагрегата hг. По ряду причин (вследствие, например, сезонных изменений уровня воды в водоёмах, непостоянства нагрузки энергосистемы, ремонта гидроагрегатов или гидротехнических сооружений и т.п.) напор и расход воды непрерывно меняются, а кроме того, меняется расход при регулировании мощности ГЭС. Различают годичный, недельный и суточный циклы режима работы ГЭС.

По максимально используемому напору ГЭС делятся на высоконапорные (более 60 м), средненапорные (от 25 до 60 м) и низконапорные (от 3 до 25 м). На равнинных реках напоры редко превышают 100 м, в горных условиях посредством плотины можно создавать напоры до 300 м и более, а с помощью деривации — до 1500 м. Классификация по напору приблизительно соответствует типам применяемого энергетического оборудования: на высоконапорных ГЭС применяют ковшовые и радиально-осевые турбины с металлическими спиральными камерами; на средненапорных — поворотнолопастные и радиально-осевые турбины с железобетонными и металлическими спиральными камерами, на низконапорных — поворотнолопастные турбины в железобетонных спиральных камерах, иногда горизонтальные турбины в капсулах или в открытых камерах. Подразделение ГЭС по используемому напору имеет приблизительный, условный характер.

По схеме использования водных ресурсов и концентрации напоров ГЭС обычно подразделяют на русловые, приплотинные, деривационные с напорной и безнапорной деривацией, смешанные, гидроаккумулирующие и приливные. В русловых и приплотинных ГЭС напор воды создаётся плотиной, перегораживающей реку и поднимающей уровень воды в верхнем бьефе. При этом неизбежно некоторое затопление долины реки. В случае сооружения двух плотин на том же участке реки площадь затопления уменьшается. На равнинных реках наибольшая экономически допустимая площадь затопления ограничивает высоту плотины. Русловые и приплотинные ГЭС строят и на равнинных многоводных реках и на горных реках, в узких сжатых долинах.

В состав сооружений русловой ГЭС, кроме плотины, входят здание ГЭС и водосбросные сооружения (рис. 4). Состав гидротехнических сооружений зависит от высоты напора и установленной мощности. У русловой ГЭС здание с размещенными в нём гидроагрегатами служит продолжением плотины и вместе с ней создаёт напорный фронт. При этом с одной стороны к зданию ГЭС примыкает верхний бьеф, а с другой — нижний бьеф. Подводящие спиральные камеры гидротурбин своими входными сечениями закладываются под уровнем верхнего бьефа, выходные же сечения отсасывающих труб погружены под уровнем нижнего бьефа.

В соответствии с назначением гидроузла в его состав могут входить судоходные шлюзы или судоподъёмник, рыбопропускные сооружения, водозаборные сооружения для ирригации и водоснабжения. В русловых ГЭС иногда единственным сооружением, пропускающим воду, является здание ГЭС. В этих случаях полезно используемая вода последовательно проходит входное сечение с мусорозадерживающими решётками, спиральную камеру, гидротурбину, отсасывающую трубу, а по специальным водоводам между соседними турбинными камерами производится сброс паводковых расходов реки. Для русловых ГЭС характерны напоры до 30—40 м; к простейшим русловым ГЭС относятся также ранее строившиеся сельские ГЭС небольшой мощности. На крупных равнинных реках основное русло перекрывается земляной плотиной, к которой примыкает бетонная водосливная плотина и сооружается здание ГЭС. Такая компоновка типична для многих отечественных ГЭС на больших равнинных реках. Волжская ГЭС им. 22-го съезда КПСС — наиболее крупная среди станций руслового типа.