Лит.: Алекин О. А., Основы гидрохимии, Л., 1953; его же, Химия океана. Л., 1966; его же, Гидрохимия за 50 лет, «Гидрохимические материалы», 1968, т. 46; Вернадский В. И., Избр. соч., т. 4, кн. 2 — История природных вод, М., 1960; Виноградов А. П.. Введение в геохимию океана, М., 1967; Приёмы санитарного изучения водоемов, под ред. С. М. Драчева, М., 1960; Драчев С. М., Борьба с загрязнением рек, озёр и водохранилищ промышленными и бытовыми стоками, М. — Л., 1964; Химический состав атмосферных осадков на Европейской территории СССР, под ред. Е. С. Селезневой, Л., 1964; Резников А. А., Муликовская Е. П., Соколов И. Ю., Методы анализа природных вод, М., 1963; Овчинников А. М., Гидрогеохимия, М., 1970.

О. А. Алекин.

Гидрохинон

Гидрохино'н, n-диоксибензол, бесцветные кристаллы, tпл 170,3 °С; плотность 1,358 г/см2; возгоняется в вакууме.

Г. хорошо растворим в спирте, эфире, плохо — в бензоле; 5,7 г Г. растворяется в 100 г воды при15 °С. Г. —сильный восстановитель; в водных, особенно в щелочных, растворах окисляется кислородом воздуха. В промышленности Г. получают восстановлением хинона, а также щелочным плавлением n-фенолсульфокислоты или n-хлорфенола.

Г. применяют как проявитель в фотографии, как антиоксидант. Г. служит полупродуктом в синтезе многих органических красителей. Его применяют в аналитической химии при фотометрическом определении ряда элементов. Молекулярное соединение Г. с хиноном C6H4O2 · C6H4(OH)2, т. н. хингидрон, применяют при определении концентрации водородных ионов. Соединение Г. с глюкозой — арбутин — широко распространено в природе. Г. впервые получен немецким химиком Ф. Вёлером в 1844.

Гидрохория

Гидрохори'я (от гидро... и греч. choreo — продвигаюсь, распространяюсь), распространение плодов, семян и др. зачатков растений водными течениями. Г. характерна преимущественно для болотных и водных растений, водорослей и некоторых грибов. Приспособлениями для такого способа переноса служат различные вздутия и выросты на плодовых или семенных оболочках (или особые клетки — в спорах грибов), наполненные воздухом и действующие как плавательные пузыри. Г. наблюдается у частухи, стрелолиста, сусака, ежеголовника, рдеста и др.

Гидроцеле

Гидроце'ле (от гидро... и греч. kele — опухоль), водянка яичка, скопление серозной жидкости в оболочках яичка, возникающее вследствие затруднения оттока её по лимфатическим сосудам. Может быть врождённым или возникать при воспалительных заболеваниях яичка (см. Орхит), его придатков (см. Эпидидимит), семенного канатика, при травмах или новообразованиях. Развитию Г. способствуют паховые грыжи и расширение вен семенного канатика. Лечение: при остром Г., не сопровождающемся сильными болями и повышением температуры тела, — устранение основного заболевания; при хроническом Г. — хирургическое вмешательство.

Гидроцефалия

Гидроцефа'лия (от гидро... и греч. kephale — голова), водянка мозга, головная водянка, чрезмерное увеличение количества спинномозговой жидкости в полости черепа. Причина Г. — либо избыточная продукция спинномозговой жидкости в головном мозге, либо затруднение её оттока из мозговых желудочков вследствие воспалительных процессов, при опухолях и др. заболеваниях, приводящих к закрытию отверстий, через которые жидкость выходит из желудочков. Врождённая Г. обусловлена врождённым сифилисом, токсоплазмозом; приобретённая Г. возникает (обычно в раннем детстве) после перенесённых менингитов, менингоэнцефалитов, травм головы, интоксикаций и др. Наиболее постоянный признак Г. у детей — увеличенный в объёме череп. В местах, где не произошло нормального срастания костей черепа, могут образоваться округлые пульсирующие выпячивания. Нередко бывает косоглазие и нистагм. Иногда отмечаются снижение зрения и слуха, головные боли, тошнота. Интеллект снижен. Лечение: устранение причины, вызвавшей Г.; иногда — хирургическая операция. Профилактика: устранение вредностей, действующих на мать во время беременности, и предупреждение нейроинфекций в детском возрасте.

Лит.: Арендт А. А., Гидроцефалия и её хирургическое лечение, М., 1948.

В. С. Ротенберг.

Гидроциклон

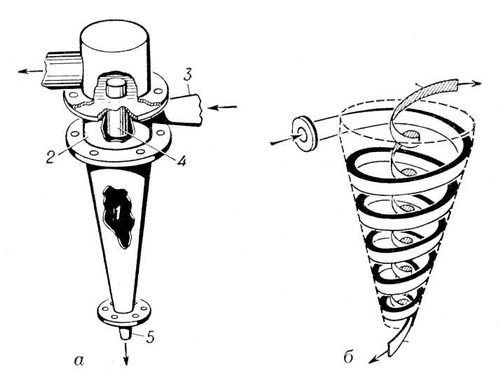

Гидроцикло'н (от гидро... и греч. kyklon — вращающийся), аппарат для разделения в водной среде зёрен минералов, отличающихся значением массы. Различают Г. классификаторы, сепараторы и сгустители. Классификаторы применяются для разделения зёрен по крупности, сгустители — для отделения части воды от зёрен и сепараторы — для обогащения полезных ископаемых в минеральных суспензиях. Г. представляет собой конус 1 (рис., а) с короткой цилиндрической частью 2, имеющей питающий патрубок 3, по которому подаётся гидросмесь, и сливное отверстие 4. У конической части предусмотрена насадка 5, через которую разгружается нижний продукт разделения. Питающий патрубок расположен таким образом, что пульпа вводится в Г. по касательной и вращается в нём с образованием внешних и внутренних потоков (рис., б). Твёрдые частицы подвергаются воздействию центробежной силы и отбрасываются к периферии. Чем больше масса зерна, тем дальше оно будет отброшено. Зёрна, имеющие большую массу, чем граничные зёрна, по которым производится разделение, остаются во внешнем потоке и, перемещаясь к вершине конуса, разгружаются через насадку. Зёрна с меньшей массой попадают во внутренний поток и выносятся через сливное отверстие.

Ввиду простоты конструкции Г. находят всё большее применение в промышленности. Их совершенствование выражается также в применении сочетания нескольких Г. с получением различных продуктов и в автоматическом регулировании процесса разделения зёрен. Впервые Г. применен в 1939 на углеобогатительной фабрике в Голландии. Серийное производство Г. в СССР начато в 1956.

Лит.: Поваров А. И., Гидроциклоны, М., 1961.

М. Г. Акопов.

Гидроциклон: а — общий вид; б — схема потоков.