Основной характеристикой гидролокаторов является дальность обнаружения, которая зависит от мощности излучаемого сигнала, от уровня акустических помех и от условий распространения звука в водной среде. Дальность обнаружения обычно определяют по величине т. н. порогового сигнала, т. е. сигнала минимальной интенсивности, ещё различимого на фоне помех. Если помеха и сигнал независимы, то пороговый сигнал определяется отношением полной энергии полезного сигнала к мощности помехи в данном частотном интервале. Т. о., дальность обнаружения для систем с различными видами модуляции будет одинаковой, если одинакова их полная энергия излучения. Если основная помеха — хаотическое отражение сигнала от неоднородностей среды (т. н. реверберационная помеха), то пороговый сигнал не зависит от мощности излучаемого сигнала, а определяется исключительно шириной полосы его частот; в этом случае более эффективны системы с частотной модуляцией сигнала и с шумовой посылкой.

Наряду с помехами на дальность обнаружения оказывает влияние рефракция, имеющая место в сложных гидрологических условиях. Современные гидролокаторы способны обнаруживать большие отражающие объекты в среднем на расстоянии нескольких км.

Лит.: Клюкин И. И., Подводный звук, Л., 1963; Сташкевич А. П., Акустика моря, Л., 1966; Тюрин А. М., Сташкевич А. П., Таранов Э. С., Основы гидроакустики, Л., 1966.

Б. Ф. Курьянов.

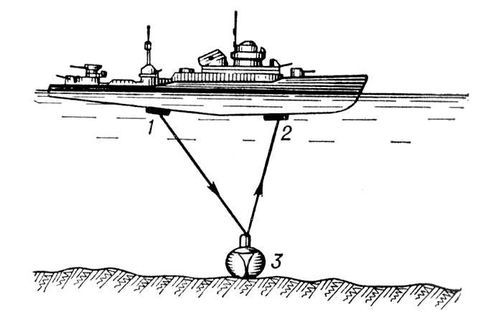

Принцип работы гидролокатора: 1 — излучатель; 2 — приёмник; 3 — отражающее тело.

Гидромедуза

Гидромеду'за (Hydromedusa),

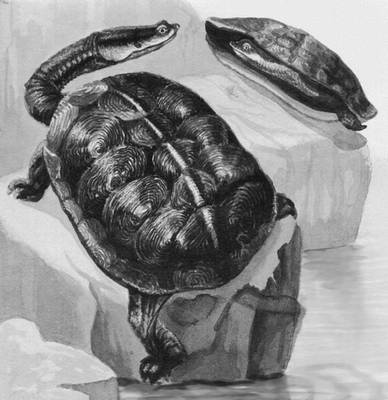

1) род пресмыкающихся семейства змеиношейных черепах. Характеризуются очень длинной шеей, превышающей длину спинного щита, и наличием на передней ноге 4 когтей (рис.). Длина панциря Г. не превышает 30 см. 2 вида; распространены в пресных водоёмах Южной Америки. Питаются преимущественно мелкими рыбами. Яйца откладывают на берегу водоёмов.

2) Медузоидные особи некоторых кишечнополостных животных класса гидроидных.

Гидромедуза Н. tectifera.

Гидромелиоративные институты

Гидромелиорати'вные институ'ты, готовят инженеров для водохозяйственных и с.-х. предприятий, учреждений, организаций и др. по специальностям гидромелиорация и механизация гидромелиоративных работ. В СССР в 1971 имелось 5 Г. и.: Джамбулский строительный (основан в 1961), Московский гидромелиоративный институт (1930), Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт (1930), Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (1934), Украинский институт инженеров водного хозяйства (1930, основан как Киевский инженерно-мелиоративный институт, в 1959 был переведён в Ровно и получил современное название). Во всех Г. и. имеются дневные и заочные факультеты (в Украинском институте, кроме того, вечернее отделение и общетехнический факультет), аспирантура. Московскому и Новочеркасскому Г. и. предоставлено право приёма к защите кандидатских и докторских диссертаций, Ташкентскому и Украинскому — кандидатских. Срок обучения в Г. и. 4 года 10 месяцев. Выпускники Г. и. защищают дипломные проекты и получают квалификацию инженера-гидротехника и инженера-механика.

Б. А. Васильев.

Гидрометаллургия

Гидрометаллурги'я (от гидро... и металлургия), извлечение металлов из руд, концентратов и отходов различных производств водными растворами химических реагентов с последующим выделением металлов из растворов.

На возможность применения гидрометаллургических процессов для извлечения металлов из руд указывал М. В. Ломоносов (1763). Значительный вклад в развитие Г. внёс русский учёный П. Р. Багратион, создавший теорию цианирования золота (1843). В начале 20 в. промышленное значение приобрела Г. меди. Позднее были разработаны гидрометаллургические способы получения многих др. металлов.

Г. включает ряд основных технологических операций, выполняемых в определённой последовательности. Механическая обработка руды — дробление и измельчение с целью полного или частичного раскрытия зёрен минералов, содержащих извлекаемый металл. Изменение химического состава руды или концентрата для подготовки их к выщелачиванию — хлорирующий, окислительных, сульфатизирующий или восстановительный обжиг, спекание. Цель — разложение химических соединений извлекаемого металла и перевод их в растворимую форму. Выщелачивание — перевод извлекаемого металла в водный раствор. Эта операция иногда осуществляется попутно в процессе мокрого измельчения (в мельницах, классификаторах) или в специальной аппаратуре (чаны для выщелачивания, автоклавы). Отделение металлосодержащего раствора от измельченного материала обезвоживанием и промывкой в сгустителях, на фильтрах. Подготовка растворов к выделению из них соединений или металлов отделением взвешенных частиц (осветление) или химическим осаждением сопутствующих металлов и примесей. Осаждение металлов или их соединений из растворов электролизом (медь, цинк и др.), восстановлением более электроотрицательным металлом — цементацией (медь, серебро, золото и др.), сорбцией ионообменными смолами или углем, жидкостной экстракцией соединений металла органическими растворителями с последующей реэкстракцией в водный раствор и осаждением из него чистого металла или химического соединения. Переработка осадка с целью дальнейшей очистки выделенного соединения или чернового металла или непосредственное получение готового товарного металла может осуществляться: перекристаллизацией, возгонкой, прокаливанием, переплавкой, электролизом из водных или расплавленных сред.

При химических взаимодействии металла с растворителем нейтральный атом металла переходит в ионное состояние, образуя растворимое соединение. Растворение происходит легко в случае выщелачивания руд или концентратов, в которых металл присутствует в окисленной (ионной) форме. Примером могут служить окисленные медные и урановые руды, обожжённые цинковые концентраты, продукты хлорирующего обжига. В некоторых случаях для извлечения металла растворителем необходимо предварительное окисление кислородом или др. окислителем (например, при содовом выщелачивании руд, содержащих 4-валентный уран, для перевода последнего в 6-валентный). При растворении металлов (самородных или восстановленных) неизбежно окисление их для перехода в ионное состояние. Окисление металла с одновременной ионизацией окислителя (например, растворённого в воде молекулярного кислорода) в случае более благородных металлов термодинамически возможно лишь при затрате энергии, которая, например, может быть получена при образовании комплексного иона (цианирование золота и серебра, аммиачное выщелачивание металлической меди, никеля).

Растворение минералов с различными видами химической связи в кристаллической решётке (ковалентная, металлическая, ионная) характерно для выщелачивания сульфидов, арсенидов, селенидов, теллуридов. Растворение этих минералов, если предварительно не проведён окислительный обжиг, в большинстве случаев также требует окисления в пульпе, например при аммиачном выщелачивании медно-никелевых сульфидных руд в автоклаве под давлением кислорода или воздуха. Перенос растворителя и удаление продуктов реакции происходит в объёме раствора конвекцией (турбулентной диффузией), а в слое на границе с минералом — молекулярной (тепловой) диффузией. Обычно реакция, происходящая при гидрометаллургическом извлечении, находится в диффузионной области; определяющим фактором является скорость диффузии вещества, лимитирующая течение реакции. Возрастание скорости растворения минерала происходит при увеличении его относительной поверхности (т. е. степени измельчения), при ускорении перемешивания и при повышении температуры.