Гидролимфа

Гидроли'мфа (от гидро... и лимфа), жидкость, циркулирующая в каналах гастроваскулярной системы некоторых кишечнополостных животных; доставляет клеткам и тканям питательные вещества и удаляет продукты их обмена. Гастроваскулярная система сообщается с внешней средой, и поэтому состав Г. (содержание органических веществ и солей) непостоянен.

Гидрологическая станция

Гидрологи'ческая ста'нция, 1) производственный орган Гидрометеорологической службы СССР, осуществляющий наблюдение и изучение гидрологического режима водных объектов и территории (на реках — уровень воды, температура воды, скорость течения, мутность, ледовые явления и др.). Г. с. имеют пункты наблюдений (посты), оборудованные соответствующими устройствами и приборами. Г. с. подразделяются на речные, озёрные, болотные, воднобалансовые, снеголавинные, селестоковые, ледниковые, морские. 2) Пункт в какой-либо одной точке моря (озера) с известными координатами, где проводится с судна серия гидрологических наблюдений: состояния моря (озера) и погоды, прозрачности и цвета, температуры и химического состава воды на различных глубинах, а также направления и скорости течения.

Е. М. Старостина.

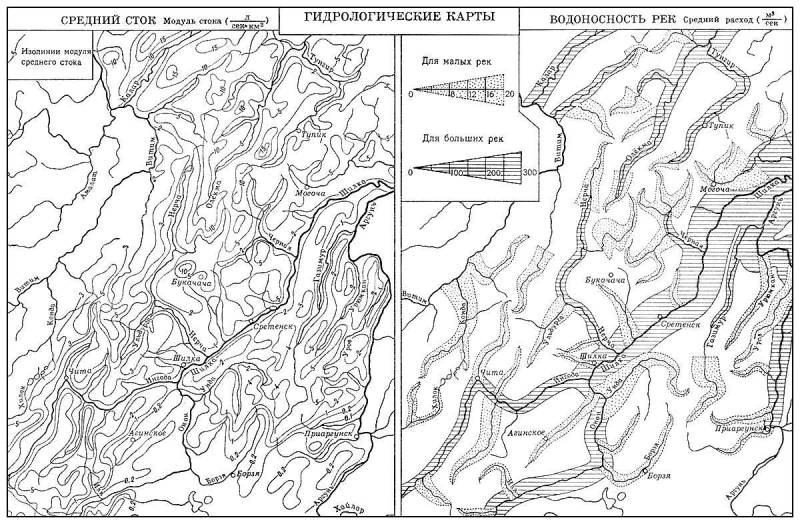

Гидрологические карты

Гидрологи'ческие ка'рты, карты, отображающие распределение вод на земной поверхности, характеризующие режим водных объектов и позволяющие оценить водные ресурсы отдельных частей суши. К Г. к. относятся карты речной сети, её густоты и озёрности, карты стока, карты источников питания, ледового режима, мутности воды в реках, минерализации и химического состава природных вод, некоторых характерных явлений: пересыхания и перемерзания, наводнений, карты составляющих водного баланса, испарения с поверхности суши и водной поверхности, коэффициента стока, карты гидрологического районирования, использования и перспектив использования. Особенности режима озёр и водохранилищ отображаются на специальных картах, аналогичных морским картам (см. Морские навигационные карты). Основными Г. к. являются карты стока (среднего, максимального и минимального). Для оценки водных ресурсов территории наиболее существенна роль карты распределения среднего многолетнего (нормы) стока. Сток отдельных рек показывают на карте (водоносности) в виде масштабной полосы, соответствующей величине стока в разных створах. Карта водоносности характеризует отдельные реки; сток с территории (и её увлажнённость) хорошо отражают карты модуля стока (в л/сек (км2) и слоя (в мм за год, месяц, сезон). В условиях малой гидрометеорологической изученности территории Г. к. являются наиболее надёжными источниками информации о её водных ресурсах. Впервые карта стока была составлена в США в 1892 Ф. Ньюэллом. В СССР первую карту стока (весеннего половодья притоков Днепра) опубликовал П. Н. Лебедев (1925). В 1927 Д. И. Кочерин впервые составил карту среднего многолетнего стока Европейской части СССР. В 1937 Б. Д. Зайков и С. Ю. Беленков опубликовали карту стока СССР. Первая карта стока всего земного шара выполнена М. И. Львовичем (1945). Наиболее полно распределение среднего стока СССР отражено на картах Б. Д. Зайкова (1946), В. А. Троицкого (1948), а также в Физико-географическом атласе мира (1967).

Лит.: Лебедев П. Н., О нормах стока, в кн.: Труды Первого Всероссийского гидрологического съезда, Л., 1925; Кочерин Д. И., Вопросы инженерной гидрологии, М. — Л., 1932; Львович М. И., Элементы водного режима рек земного шара, Свердловск — М., 1945 (Тр. науч.-исследовательских учреждений ГУ ГМС СССР. Серия 4, в. 18); Троицкий В. А., Гидрологическое районирование СССР, М. — Л., 1948; Тихоцкий К. Г., Методы картографирования пространственного распределения среднего стока, «Изв. Забайкальского филиала Географического общества СССР», 1968, т. 4, в. 2.

К. Г. Тихоцкий.

Гидрологические карты.

Гидрологические прогнозы

Гидрологи'ческие прогно'зы, научные (с различной заблаговременностью) предсказания развития того или иного процесса, происходящего в реке, озере или водохранилище. По характеру предсказываемых элементов режима Г. п. делят на водные и ледовые. К водным Г. п. относятся прогнозы объёма сезонного и паводочного стока, максимальных расходов воды и уровня половодья или паводка, средних расходов воды за различные календарные периоды, времени наступления максимума половодья и др.; к ледовым Г. п. — прогнозы сроков вскрытия и замерзания рек, озёр, водохранилищ, толщины льда и др. Г. п. бывают краткосрочные — на срок до 15 cym и долгосрочные — на срок от 15 cym до нескольких месяцев. По целевому назначению различают прогнозы для гидроэнергетики (приток воды в водохранилища гидроэлектростанций), для водного транспорта (прогнозы уровня воды по судоходным рекам), для ирригации (прогнозы стока рек за период вегетации). Г. п. — один из основных разделов прикладной гидрологии.

А. И. Чеботарев.

Гидрологические расчёты

Гидрологи'ческие расчёты, раздел инженерной гидрологии, занимающийся разработкой методов, позволяющих рассчитать величины, характеризующие гидрологический режим. Результаты расчёта обычно даются в виде средних значений и величин различной вероятности их повторений.

Задачи, решаемые в процессе Г. р., можно разделить на следующие основные группы: 1) расчёты стока воды, в том числе нормы годового стока, максимальных расходов половодий и паводков, внутригодового распределения стока, минимальных расходов воды, продолжительности бессточного периода (перемерзания и пересыхания рек), гидрографов половодий и паводков; 2) расчёты гидрометеорологических водных объектов, в том числе испарения с поверхности воды и суши, атмосферных осадков; 3) расчёты водного баланса отдельных водных объектов; 4) расчёты стока наносов, переформирования берегов и заиления водохранилищ; 5) расчёты динамики водных масс, в том числе элементов ветрового волнения, сгонно-нагонных денивеляций (см. Денивеляция водной поверхности), течений; 6) расчёты характеристик термического режима, в том числе сроков замерзания и вскрытия водоёмов, толщины льда и снега, температуры воды; 7) расчёты гидрохимических характеристик, в частности минерализации воды водоёмов и содержания в ней отдельных компонентов. Решение всех этих задач достигается несколькими методами, основными из которых являются балансовый и метод математической статистики.

Лит.: Поляков Б. В., Гидрологический анализ и расчёты, Л., 1946; Соколовский Д. Л., Речной сток, Л., 1968.

А. И. Чеботарев.