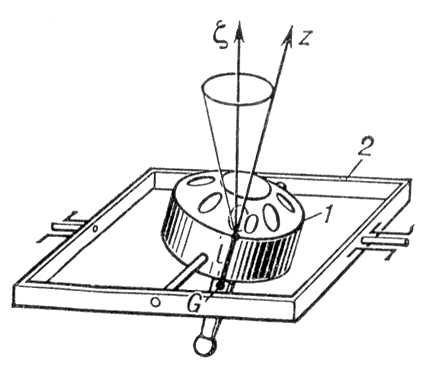

Рис. 2. Принципиальная схема гиромаятника: 1 — гирокамера с ротором; 2 — наружное карданово кольцо.

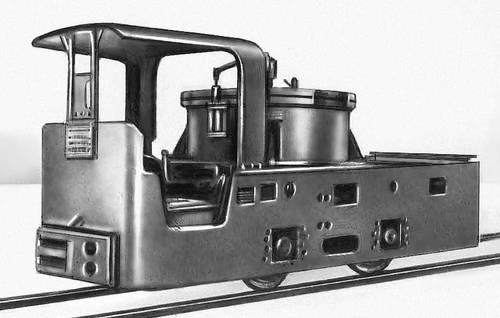

Гировоз

Гирово'з, рудничный локомотив с механическим аккумулятором энергии, предназначенный для перемещения вагонеток в шахтах. Г. начали применять в Европе в 40-х гг. 20 в., после освоения их серийного производства швейцарской фирмой «Эрликон»; в СССР выпуск Г. осуществляется с 50-х гг. Для движения поезда в Г. используется энергия, накопленная вращающимся маховиком, раскручивание которого (до 2—3 тыс. об/ мин) осуществляется электрическим или пневматическим двигателем установленным на Г. или на стационарном зарядном пункте. В конструкции Г. предусмотрено ступенчатое или бесступенчатое (например, с помощью гидропередачи) регулирование скорости движения. Длина пробега Г. после однократной зарядки не превышает обычно 3—5 км. В основном Г. используются для транспортирования небольших составов по вентиляционным выработкам и при строительстве шахт, а также в качестве вспомогательного транспорта в гидрошахтах и шахтах сплошной конвейеризации.

А. А. Пархоменко.

Илл. к ст. Гировоз.

Гирогоризонт

Гирогоризо'нт, то же, что гировертикаль.

Гироинерциальная вертикаль

Гироинерциа'льная вертика'ль, один из типов гировертикали.

Гирокастра

Гирока'стра, Гьинокастер, Гьирокастра (Gjirokastra), город на Ю. Албании, в долине р. Дрино. 15,6 тыс. жителей (1967). Узел шоссейных дорог. Пищевые, табачные, кожевенные, металлообрабатывающие предприятия. Основан в 4 в. В 14 в.. вероятно, принадлежал Венеции, с 1460 до начала 20 в. — Турции. Архитектурные памятники: венецианская крепость (известна с 14 в.), средневековая жилая застройка по склонам холмов — 2—3-этажные каменные дома-крепости (кула) с глухими нижними этажами, нависающими крышами и окнами, снабженными решётками. Собор 18 в. Мечети начала 18 в. Близ Г. — церковь Лабове-э-Крюки (10—11 вв.).

Гирокомпас

Гироко'мпас, механический указатель направления истинного (географического) меридиана, предназначенный для определения курса объекта, а также азимута (пеленга) ориентируемого направления. Преимущества Г. по сравнению с магнитным компасом состоят в том, что он указывает направление географического (а не магнитного) меридиана, что на его показания существенно меньше, чем на магнитный компас, влияют перемещающиеся металлические массы (железо, сталь) и электромагнитные поля и что его точность в условиях маневрирования и колебаний объекта значительно выше. Принцип действия Г. основан на использовании свойств гироскопа и суточного вращения Земли; его идея была предложена французским учёным Л. Фуко.

Гирокомпас Фуко представляет собой двухстепенной астатический гироскоп, ось которого перемещается в плоскости горизонта и благодаря возникающему из-за вращения Земли гироскопическому моменту стремится совместиться с плоскостью меридиана. Г. Фуко не нашёл применения на подвижных объектах, подверженных колебаниям, но его идея была использована при разработке некоторых образцов наземных Г.

На подвижных объектах широко применяются одно- и двухроторные Г., основанные на использовании трёхстепенных гироскопов.

В однороторном мореходном Г. используется трёхстепенной гироскоп, центр тяжести которого смещен в его экваториальной плоскости ниже точки подвеса, т. е. позиционный гироскоп. В зависимости от способа создания маятникового эффекта различают Г. с маятником, Г. с ртутными сосудами, Г. с косвенной коррекцией. В Г. с маятником (рис. 1) ротор 1 заключён в гирокамеру 2, к нижней части которой подвешен груз 3. Гирокамера установлена в наружном кардановом кольце (на рис. не показано), ось вращения которого расположена вертикально. Когда ось АВ ротора не находится в плоскости меридиана (отклонена на Восток или на Запад), она, стремясь в соответствии со свойствами трёхстепенного гироскопа сохранять своё направление по отношению к звёздам, будет вследствие вращения Земли отклоняться от плоскости горизонта (например, её конец В, если он отклонен к Востоку, будет приподниматься, как бы следя за восхождением звёзд). Вместе с осью AB будет отклоняться и гирокамера 2 с грузом 3 относительно плоскости горизонта. В результате относительно точки подвеса возникнет момент силы тяжести, который вызовет прецессионное движение оси АВ к плоскости меридиана. В своём движении ось АВ «проскочит» плоскость меридиана и тогда под действием момента силы тяжести она начнёт прецессировать в обратном направлении и т.д. После погашения этих А колебаний специальным демпфером ось АВ устанавливается в плоскости меридиана.

В Г. с ртутными сосудами (рис. 2) ротор 1 и гирокамера 2 отбалансированы так, что их общий центр тяжести совмещен с точкой подвеса. С гирокамерой связана система сообщающихся сосудов 3, частично заполненных ртутью. К правому сосуду прикреплена т. н. лапа 5, связывающая сосуды с гирокамерой. При отклонении оси гироскопа от плоскости горизонта избыток ртути в одном из сосудов обусловливает приложение к гироскопу момента силы тяжести, аналогичного соответствующему моменту в Г. с маятником.

В Г. с косвенной коррекцией используется трёхстепенной астатический гироскоп, на гирокамере которого установлен маятник (акселерометр), фиксирующий угол отклонения оси гироскопа от плоскости горизонта. На основании информации об этом угле в приборе формируются сигналы моментов коррекции, которые прикладываются к гироскопу с помощью соответствующих датчиков моментов, установленных на осях карданова подвеса гироскопа. Подобные приборы могут также работать в режиме гироскопа направления.

Из однороторных Г. применяются в основном Г. с ртутными сосудами.

Двухроторный Г. Чувствительный элемент этого Г. (рис. 3) — гиросфера, или поплавок, представляет собой полую сферу 1. В гиросфере помещены гироскопы 2 и 3, гидравлический успокоитель для погашения собственных колебаний и др. элементы. Оси собственного вращения гироскопов 2 и 3 расположены горизонтально, а оси прецессии — вертикально и связаны с шарнирным механизмом спарником 4, который соединён пружинами 5 с корпусом гиросферы. В исходном положении (при невращающихся роторах) оси гироскопов составляют с направлением NS гиросферы равные углы Е=45°. Центр тяжести гиросферы находится на её вертикальной оси ниже её геометрического центра, что обеспечивает, как и в однороторном Г., необходимый маятниковый момент. Гиросфера помещена в жидкость и поэтому в подвесе имеет место лишь вязкое трение. Для обеспечения невозмущаемости Г. ускорениями объекта параметры системы подбирают так, чтобы период прецессионных колебаний гиросферы при отсутствии затухания составлял 84,4 мин. Наличие в Г. двух гироскопов существенно снижает погрешности прибора при качке корабля. Погрешности Г. при прямом курсе и постоянной скорости хода корабля не превышают нескольких десятых долей градуса. Г. весьма широко распространены на кораблях морского флота.

Разновидность Г. — гирогоризонт-компас, предназначенный для определения курса корабля и углов отклонения его относительно плоскости горизонта.