У всех наземных позвоночных (рис. 4 ) первичная верхняя челюсть сливается с черепом и образует костные части нёба (аутостилия ). В качестве челюстей функционируют предчелюстные и верхнечелюстные кости. Нижняя челюсть наземных позвоночных, за исключением млекопитающих, состоит из тех же костей, что и у костных рыб; челюстной сустав у них образован квадратной и сочленовной костями. Подвесок сменяет свою первичную функцию «подвеска» на функцию передачи звуковых колебаний от барабанной перепонки внутреннему уху и превращается в слуховую косточку (столбик), расположенную в полости среднего уха . Гиоид, а также жаберные дуги редуцируются и, сливаясь, образуют подъязычную косточку с её отростками. У млекопитающих нижняя челюсть состоит только из зубной кости, которая сочленяется с чешуйчатой костью. Этот вторичный нижнечелюстной сустав заменяет отсутствующий здесь первичный сустав между квадратной и сочленовной костями. Последние у млекопитающих находятся в полости среднего уха и образуют слуховые косточки; квадратная — наковальню, а сочленовная — молоточек. Из слуховой косточки (столбика) у млекопитающих возникает стремечко.

У млекопитающих из угловой кости нижней челюсти предков образуется барабанная кость. Тело подъязычной кости и её передние рожки возникают из подъязычной дуги, а задние рожки — из 1-й жаберной дуги; 2-я и 3-я жаберные дуги образуют щитовидный хрящ гортани; из 4-й дуги образуется надгортанник; из 5-й — черпаловидные хрящи, а по некоторым данным, также и хрящи трахеи.

Лит.: Северцов А. Н., Морфологические закономерности эволюции, М. — Л., 1939; Шмальгаузен И. И., Основы сравнительной анатомии позвоночных животных, М., 1947.

А. Н. Дружинин.

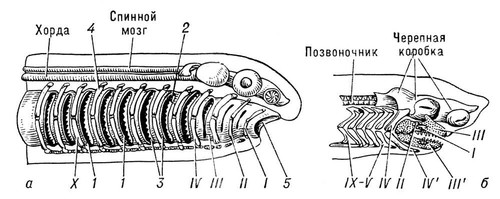

Рис. 2. Схема строения висцерального скелета у челюстноротых: а — висцеральный скелет гипотетического предка челюстноротых: 1 — жаберная щель; 2 — жаберный лепесток; 3 — жаберная перегородка; 4 — расчленённая жаберная дуга; 5 — ротовое отверстие; I, II, III, IV,..., Х — жаберные дуги; б — висцеральный скелет акулы: I, II — губные хрящи; III — первичная верхняя челюсть (нёбноквадратный хрящ); III'— первичная нижняя челюсть (меккелев хрящ); IV — подвесок; IV' — гиоид; V — IX — жаберные дуги.

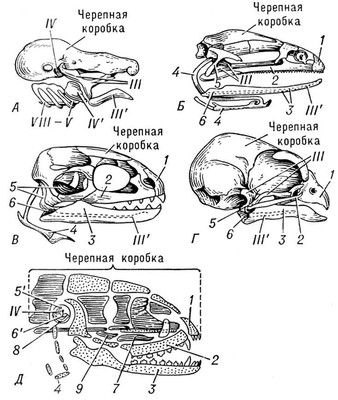

Рис. 4. Схема висцерального скелета наземных позвоночных: А — череп головастика лягушки; Б — череп взрослой лягушки; В — череп гаттерии; Г — череп птицы; Д — череп млекопитающего; кости: 1 — предчелюстная; 2 — челюстная; 3 — зубная; 4 — подъязычная; 5 — квадратная; 5' — наковальня: 6 — сочленовная; 6' — молоточек; 7 — нёбная; 8 — барабанная; 9 — крыловидная; III — нёбноквадратный хрящ; III' — меккелев хрящ; IV — подвесок (стремечко); IV' — гиоид: V—VIII — жаберные дуги.

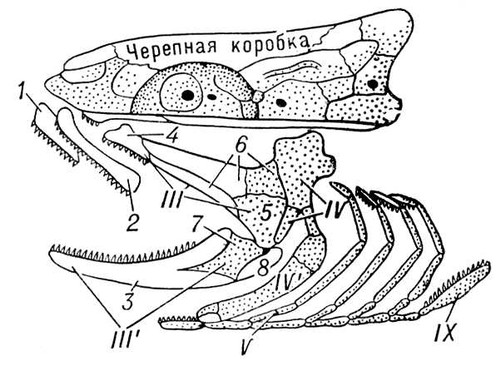

Рис. 3. Схема черепа костной рыбы (висцеральный скелет отделен от черепной коробки); кости: 1 — предчелюстная; 2 — верхнечелюстная; 3 — зубная; 4 — нёбная; 5 — квадратная; 6 — крыловидные; 7 — сочленовная; 8 — угловая; III — нёбноквадратный хрящ; III'— меккелев хрящ; IV — расчленённый подвесок; IV — гиоид; V—IX — жаберные дуги.

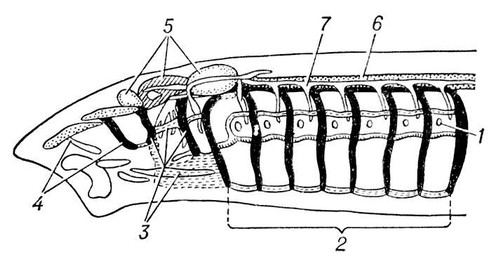

Рис. 1. Схема висцерального скелета миноги: 1 — наружное отверстие жаберного мешка; 2 — жаберная решётка; 3 — подглазничная дуга; 4 — боковые хрящи ротовой присоски; 5 — черепная коробка; 6 — хорда; 7 — блуждающий нерв.

Висцероптоз

Висцеропто'з (от лат. viscera — внутренности и греч. ptosis — падение), то же, что опущение внутренностей .

Висцин

Висци'н [от лат. viscum — клей (из ягод омелы)], продукт превращения клеточных стенок и протоплазмы у некоторых растений. В. отличается клейкостью и способностью вытягиваться в тонкие прочные нити. Близок к растительным пектиновым веществам , но часто содержит каучукоподобные вещества. Образуется в ягодах и коре омелы (Viscum album), а также в пыльниках некоторых покрытосеменных (например, у орхидных), у которых пылинки склеиваются В. в комочки, прикрепляющиеся при помощи особых липких подушечек к телу насекомых-опылителей.

Висциновое масло

Висци'новое ма'сло, минеральное масло, применяемое в воздушных фильтрах вентиляционных установок для очистки воздуха. В. м. получают из малосернистых нефтей смешением тяжёлого остаточного (цилиндрового) и лёгкого дистиллятного (веретённого) масел. Первый компонент обеспечивает липкость масла, второй — необходимую подвижность. В. м. должно отвечать требованиям ГОСТа 7611—50: вязкость (50°С) 19—24 сст или (19—24) 10-6 м 2 /сек , температура вспышки 165°С, температура застывания —20°С. Для поглощения пыли из воздуха металлические коробки фильтров заполняют фильтрующим материалом (металлические стружки и др.) и смачивают В. м.

Висячая долина

Вися'чая доли'на, долина, днище которой обрывается уступом к днищу другой более крупной долины или к берегу моря, озера. Образуется при значительных различиях размывающей силы водотоков главной долины и долины притока, вследствие чего врезание притока отстаёт от углублений долины главной реки. На берегах озёр и морей В. д. возникают при отставании врезания водотока от скорости разрушения берега прибоем. Возникновение В. д. может быть связано также с резким изменением базиса эрозии, тектоническими движениями, быстрым понижением уровня водоёма, с различиями в литологии размываемых пород, а в горных районах и с различной скоростью углубления долин ледниками.

Висячие конструкции

Вися'чие констру'кции, строительные конструкции, в которых основные элементы, несущие нагрузку (тросы, кабели, цепи, сетки, листовые мембраны и т.п.), испытывают только растягивающие усилия. Работа В. к. на растяжение позволяет полностью использовать механические свойства высокопрочных материалов (стальной проволоки, капроновых нитей и др.), а незначительный вес их даёт возможность перекрывать сооружения с наибольшими пролётами. В. к. сравнительно просты в монтаже, надёжны в эксплуатации, отличаются архитектурной выразительностью. Недостатками В. к. являются наличие распоров (см. Распорная система ) и большая деформативность под действием местной нагрузки. Для восприятия распоров устраиваются анкерные фундаменты или так называемые контурные конструкции (кольца, опоясывающие по периметру В. к.). Уменьшение деформативности В. к. достигается введением стабилизирующих элементов — оттяжек, раскосов, балок жёсткости, дополнительных поясов, а также приданием В. к. формы, допускающей предварительное напряжение. Геометрически неизменяемые В. к., выполненные из прямолинейных элементов (вантов), называются вантовыми.

В. к. могут быть плоскими и пространственными. Простейший вид плоской В. к. — закрепленный на опорах трос с подвешенными к нему элементами, воспринимающими местную нагрузку. Современные плоские В. к. применяются главным образом в висячих мостах , висячих покрытиях, канатных дорогах, подвесных переходах трубопроводов (рис. 1 ) и т.п.

Пространственные В. к. применяются в основном в покрытиях общественных и промышленных зданий больших пролётов. Впервые В. к. покрытий были предложены и осуществлены В. Г. Шуховым в 1896 при строительстве павильонов Нижегородской выставки, в том числе центрального здания инженерно-строительного павильона в виде круга в основании с наружным диаметром 68 м . За рубежом начало развития современных В. к. покрытий относится к 30-м гг. 20 в. Значительное распространение они получили после 2-й мировой войны. Пространственные В. к. покрытий весьма разнообразны; они различаются способами повышения их стабильности и жёсткости, а также особенностями конструктивного решения: однопоясные, двухпоясные, седловидные и др.