Виссова Георг

Виссо'ва (Wissowa) Георг (17.6.1859, Бреслау, — 13.5.1931, Галле), немецкий учёный, специалист по классической филологии и римской религии. С 1886 профессор университета в Марбурге, с 1895 — в Галле. С 1893 под руководством В. стало выходить новое многотомное издание энциклопедии классических древностей Паули («Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft»).

Соч.: Religion und Kultur der Römer, 2 Aufl., Münch., 1912.

Висунь

Вису'нь, Высунь, Вулсунь, Исун, река в Николаевской области УССР, правый приток р. Ингулец. Длина 201 км , площадь бассейна 2670 км 2 . Берёт начало на Приднепровской возвышенности, течёт на Ю. по Причерноморской низменности Питание в основном снеговое; пересыхает в верхнем и нижнем течении. Используется для водоснабжения.

Висцеральная мускулатура

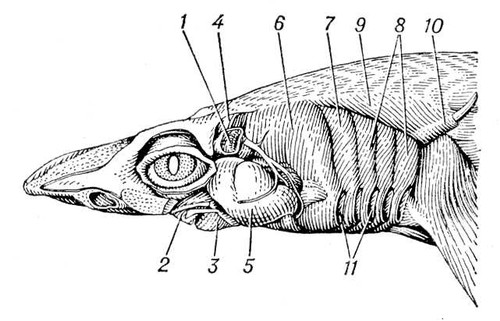

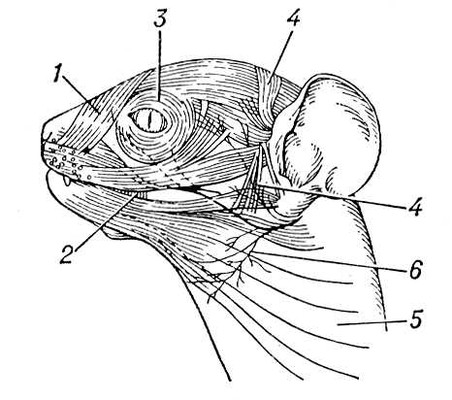

Висцера'льная мускулату'ра, мускулатура внутренних органов у человека, позвоночных и бесчерепных животных. К В. м. относятся мышцы кожи и кожных желёз, стенок кровеносных сосудов, выводных протоков мочеполовой системы, кишечника, глотки и сердца. В. м. в основном гладкая, в сердце и глотке — поперечно-полосатая; образуется из боковых пластинок (некоторые мышцы — из эктодермы и дерматома ); иннервируется висцеральными нервами. В глотке, пронизанной висцеральными щелями, у низших рыб и круглоротых В. м. образует общий сжиматель (рис. 1 ), который в области челюстной дуги иннервируется тройничным нервом, подъязычной дуги — лицевым нервом, первой жаберной щели — языко-глоточным, а в остальных жаберных дугах — ветвями блуждающего нерва. От общего сжимателя обособляются отдельные мышцы, управляющие движениями висцеральных дуг; эти мышцы приобретают главное значение у высших рыб, у которых редуцируется общий сжиматель в связи с развитием жаберной крышки. В челюстной дуге к ним относятся мышцы: приводящая нижняя челюсть, поднимающая нёбноквадратный хрящ, межчелюстная. От задней части общего сжимателя у рыб обособляется трапециевидная мышца, подходящая к плечевому поясу плавников. У наземных позвоночных с развитием аутостилии редуцируется мышца, поднимающая нёбноквадратный хрящ (она сохранилась в измененном виде у некоторых пресмыкающихся и птиц). Мышца, приводящая нижнюю челюсть, распадается на жевательную, височную и крыловидную. Из мышц подъязычной дуги возникли мышца, опускающая нижнюю челюсть, и подкожная мускулатура шеи и лица, к которой у человека и обезьян относится и мимическая мускулатура (рис. 2 ). С редукцией у наземных позвоночных жаберных дуг мышцы их превратились в мышцы подъязычного аппарата, глотки и гортани. Трапециевидная мышца утратила связь с висцеральным аппаратом и превратилась в мышцу плечевого пояса. Ср. Париетальная мускулатура .

Н. С. Лебёдкина.

Рис. 1. Висцеральная мускулатура головы акулы: 1 — брызгальце; 2 — нёбно-квадратный хрящ; 3 — нижняя челюсть; 4 — мышца, поднимающая нёбноквадратный хрящ; 5 — мышца, приводящая нижнюю челюсть; 6, 7, 8 — части общего сжимателя глотки, иннервируемые лицевым, языко-глоточным и блуждающим нервами; 9 — трапециевидная мышца; 10 — лопаточный хрящ; 11 — жаберные щели.

Рис. 2. Лицевая мускулатура обезьяны: 1 — мышца, поднимающая верхнюю губу; 2 — круговая мышца рта; 3 — круговая мышца глаза; 4 — мышцы ушной раковины; 5 — подкожная мышца шеи (платизма); 6 — лицевой нерв.

Висцеральный

Висцера'льный (от лат. viscera — внутренности), внутренностный, относящийся к внутренним органам животного. Например, В. листок брюшины , выстилающий внутренности; висцеральная мускулатура — мускулатура внутренностей; В. череп — часть черепа, окружающая передний отдел кишечной трубки, и т.д.

Висцеральный мозг

Висцера'льный мозг, отделы головного мозга , участвующие в регуляции вегетативных функций, т. е. деятельности вегетативной нервной системы , внутренних (висцеральных) органов и систем. Термин имеет ограниченное распространение. Используется в нейрофизиологии как синоним термина лимбическая система .

Висцеральный скелет

Висцера'льный скеле'т, висцеральный череп, у позвоночных животных и человека скелетные элементы, закладывающиеся в ротовой и глоточной области кишечной трубки. У низших позвоночных в этом отделе находятся жаберные щели, разделённые межжаберными перегородками, в которых возникают опорные висцеральные элементы, или жаберные дуги . У предков позвоночных (по А. Н. Северцову) жаберные щели начинались непосредственно за ротовым отверстием. Число их доходило до 17. В процессе эволюции у позвоночных передние и задние жаберные щели и висцеральные дуги исчезли. Эволюция В. с. шла в двух направлениях. У бесчелюстных (ископаемые панцирные и современные круглоротые) висцеральные дуги цельные и расположены снаружи от жаберных мешков; у миног они соединяются между собой продольными спайками и образуют упругую жаберную решётку; передние жаберные дуги образуют подглазничную дугу черепа и боковые хрящи ротовой присоски (рис. 1 ). У челюстноротых жаберные лепестки развиваются кнаружи от скелета. Жаберные дуги расчленяются на 4 подвижно соединённых между собой элемента (рис. 2 , а). Подвижность жаберных дуг усиливает дыхательную функцию жабер и одновременно даёт некоторую возможность удерживать пищу в ротовой полости. Это привело к утрате передними жаберными дугами дыхательной функции (рис. 2 , б). Первые две из них редуцировались и сохранились у низших рыб в виде губных хрящей, третья жаберная дуга превратилась в орган активного захвата пищи — стала челюстной дугой и образовала первичную верхнюю челюсть (нёбноквадратный хрящ ) и первичную нижнюю челюсть (меккелев хрящ ). Четвёртая жаберная дуга образует подъязычную дугу, состоящую из верхнего подвеска, у большинства рыб соединяющего верхнюю челюсть с черепом, и нижнего, собственно подъязычного хряща, — гиоида. Последующие висцеральные дуги образуют собственно жаберные дуги. Их обычно 5, но может быть 6 или 7.

У костных рыб в В. с. губные хрящи исчезают, на нёбноквадратном хряще развиваются отдельные окостенения: на переднем его конце образуется нёбная кость, на заднем — квадратная. Между ними — крыловидные кости. Существенное изменение В. с. у костных рыб — появление вторичных челюстей (рис. 3 ), возникающих из покровных костей. Верхнюю вторичную челюсть образуют предчелюстная и верхнечелюстная кости. Нижнюю — зубная кость, которая охватывает переднюю половину меккелева хряща. Задняя половина его окостеневает в виде самостоятельной сочленовной кости. Между ней и квадратной костью возникает нижнечелюстной сустав. Здесь же образуются вторичные кости: угловая, надугловая и др. На подъязычной дуге у костных рыб возникает костная жаберная крышка. Подвесок расчленяется на собственно подвесок и соединительную кость, что значительно усиливает подвижность челюстного аппарата. Гиоид окостеневает. Жаберных дуг всегда 5.