Лит.: Ленцевич С., Физическая география Польши, пер. с польск., М., 1959, Ihnatowicz St., Obuchowski An., Turnau Bir., Ogólne koncepcje techniczne zagospodorowania zasobów wodnych w Polsce, «Gospodarka Wodna», 1965,. № 8/9; Beć St., System wodny Wisły, там же, 1968, № 5.

А. П. Доманицкий.

Долина р. Висла в среднем течении, ниже Варшавы.

Вислинский залив

Ви'слинский залив, лагуна у южного берега Балтийского моря (в Калининградской области РСФСР и Польше). Длина около 90 км , ширина 2—25 км , глубина 3—5 м . Отделена от моря узкой песчаной Балтийской косой до 60 км длиной. На С. проливом шириной до 860 м соединяется с Гданьским заливом. Порты: Балтийск (на берегу пролива), Калининград.

Вислиценус Йоханаес

Вислице'нус (Wislicenus) Йоханаес (24.6.1835, Клейнехштедт, близ Галле, — 5.12.1902, Лейпциг), немецкий химик-органик, работал преимущественно в области теории химического строения и стереохимии. Профессор химии университетов: в Цюрихе (1864—70), в Вюрцбурге (с 1872), в Лейпциге (с 1885). В 1863—75 исследовал молочные кислоты, синтезировал обычную молочную кислоту и доказал её строение. В 1869 впервые установил идентичность обычной молочной и мясо-молочной кислот, молекулы которых обладают различным пространственным расположением. Эти взгляды послужили непосредственным толчком к выдвижению Я. Х. Вант-Гоффом (1874) стереохимической гипотезы, которую В. развил дальше. В 1887 доказал, что с её помощью могут быть установлены всевозможные конфигурации отдельных геометрических изомеров (стереоизомеров) непредельных углеводородов. Исследования В. содействовали прочному утверждению в науке стереохимических представлений. Им были синтезированы глутаровая кислота (1878), метил-β-бутилкетон (1883) и др. Открыл виниловый эфир (1878) и винилуксусную кислоту (1899).

Соч.: Über die räumliche Anordnung der Atome in organischen Molekülen und ihre Bestimmung in geometrisch-isomeren ungesättigten Verbindungen, Lpz., 1889; Die Umsetzung stereoisomerer ungesättigten organischen Verbindungen bei höhen Temperaturen, Lpz., 1890.

Лит.: Быков Г. В., История стереохимии органических соединений, М., 1966; Beckmann Е., Johannes Wislicenus,. «Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft», 1904, Bd 37, S. 4861—4946.

Вислицкий статут 1347

Ви'слицкий стату'т 1347, встречающееся в литературе название Вислицко-Петроковских статутов 1346—47 .

Вислицко-Петроковские статуты 1346-47

Ви'слицко-Петроко'вские стату'ты 1346—47, польский сборник законов, известный также под названием Статутов Казимира Великого. Был издан польским королём Казимиром III отдельно для Малой и Великой Польши. Великопольский статут был принят на феодальном съезде в Петрокове в 1346, состоит из 34 артикулов. Статут малопольский был принят на съезде в Вислице в 1347, состоит из 59 артикулов. Оба статута написаны по-латыни.

В.-П. с. составлены на основе польского обычного права, однако в малопольском статуте это право приспособлено к новым экономическим и политическим условиям, в связи с чем он приобрёл общегосударственное значение. В.-П. с. отразили процесс перехода от натуральной ренты к денежной, стремление центральной власти к ликвидации феодальной раздробленности и унификации права в целях упрочения господской собственности (расширяется право распоряжения наделом, узаконяется так называемая приобретательная давность) и т.п. В.-П. с. отменяли право «мёртвой руки», фиксировали условия крестьянского выхода и т.п. Многие статьи посвящены судебному и уголовному праву. По мере применения В.-П. с. возникали их новые редакции, дополнявшие и изменявшие первоначальный текст; в 20-х гг. 15 в. был издан Полный свод статутов Казимира Великого. В 15 в. статуты были переведены на русский язык, так как их действие распространялось не только на Польшу, но и на захваченную ею Галицкую Русь.

Публ.: Statuty Kazimierza Wielkiego w opracowaniu O. Balzera, Poznań, 1947.

Лит.: Hube R., Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego, Warsz., 1881 (Prawo połskie z XIV w.); Roman St., Geneza statutow Kazimierza Wielkiego, Kraków, 1961.

З. М. Черниловский.

Вислока

Висло'ка (Wisłoka), река в Польше, многоводный правый приток верхней Вислы. Длина 163 км . Берёт начало в Восточных Бескидах и течёт в общем направлении на С. Дукельский перевал отделяет систему В. от системы верхней Тисы (приток Дуная). На В. — гг. Мелец, Дембица, Ясло.

Вислокрылки

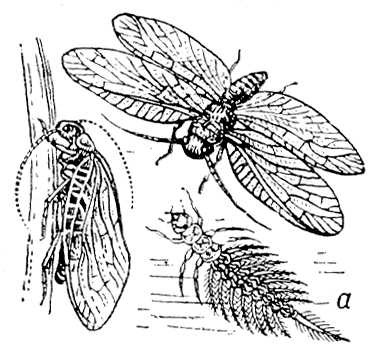

Вислокры'лки (Sialidae), семейство насекомых отряда большекрылых (Megaloptera). Малоподвижные тёмноокрашенные насекомые. Две пары перепончатых крыльев (в размахе 20—40 мм ) в покое складываются крышеобразно, скрывая брюшко. Около 30 видов. В. живут около воды. В СССР широко распространена обыкновенная В. (Sialis lutaria) длиной до 12 мм с чёрными крыльями. Вылет взрослых насекомых происходит весной или в начале лета. Яйца откладывают на листья тростника и других водных растений. Личинки, выходя из яиц, падают в воду. Населяют иловато-песчанистые грунты озёр, прудов и водоёмов речной поймы. Местами встречаются массами; служат пищей для рыб. Для окукливания выходят из воды.

Обыкновенная вислокрылка (в полёте и сидящая ) и её личинка (а).

Висло-Одерская операция 1945

Ви'сло-О'дерская опера'ция 1945, стратегическая наступательная операция войск 1-го Белорусского (Маршал Советского Союза Г. К. Жуков) и 1-го Украинского (Маршал Советского Союза И. С. Конев) фронтов 12 января — 3 февраля во время Великой Отечественной войны 1941—1945; составная часть общего стратегического наступления Вооружённых Сил СССР от Балтики до Дуная. Наступательная операции советских войск осенью 1944 в Восточной Пруссии и Венгрии вынудили противника направить туда часть сил из состава группы армий «А» с варшавско-берлинского направления. К январю 1945 перед двумя советскими фронтами оборонялись 3 армии (28 дивизий и 2 бригады) группы армий «А» (с 26 января «Центр») — около 400 тыс. чел., 4103 орудия и миномёта, 1136 танков и штурмовых орудий, 270 самолётов. Советское командование создало значительное превосходство в силах и средствах: в 16 общевойсковых, 4 танковых, 2 воздушных армиях и ряде соединений обоих советских фронтов было 1,5 млн. чел. (в боевых частях), 37033 орудия и миномётов, 7042 танка и самоходных артиллерийских установок, 5047 самолётов. Благодаря искусным мерам маскировки со стороны советского командования немецко-фашистское командование не ожидало наступления советских войск на центральном участке фронта раньше конца января. Советское Верховное командование по просьбе союзников перенесло срок начала наступления с 20 на 12 января, чтобы отвлечь немецко-фашистские силы с З. (см. Арденнская операция 1944—45 ). Войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление 12 января, нанося главный удар с Сандомирского плацдарма, а войска 1-го Белорусского фронта —14 января с Магнушевского и Пулавского плацдармов. К 18 января главные силы группы армий «А» были разгромлены, оборона противника прорвана на 500-км фронте на глубину 100—150 км ; 17 января была освобождена Варшава. Ближайшая задача операции была выполнена вдвое быстрее, чем намечалось по плану, что сделало возможным развитие наступления на Познань и Бреславль (Вроцлав). Немецко-фашистские командование начало спешно перебрасывать силы из резерва, с Западного фронта и других участков (всего до 40 дивизий), но восстановить прорванный фронт не смогло. 23 января советские войска окружили в Познани 62-тыс. гарнизон противника. Войска 1-го Украинского фронта вышли на Одер и форсировали его на ряде участков, левофланговые армии фронта во взаимодействии с 38-й армией 4-го Украинского фронта 19 января освободили Краков и завязали бои за Силезский промышленный район. 26 января — 3 февраля войска 1-го Белорусского фронта прорвали укрепления врага на бывшей германо-польской границе, вышли на Одер и захватили плацдармы в районе Кюстрина. К этому времени войска 1-го Украинского фронта завершили освобождение Силезского промышленного района и закрепились на плацдармах на западном берегу Одера. В результате В.-О. о. было полностью разгромлено 35 дивизий, а 25 потеряли от 50 до 70% личного состава, было взято в плен около 150 тыс. чел. Для операции был характерен стремительный темп наступления (25—30 км в сутки в течение 20 дней), обусловленный мощным первоначальным ударом, большой пробивной силой и высокой подвижностью советских войск, широким маневром и тесным взаимодействием войск. Разгром немецко-фашистских войск в В.-О. о. создал предпосылки для успешного проведения Берлинской и Восточно-Померанской операций. В ходе операции были почти полностью освобождены Польша и значительная часть Чехословакии.