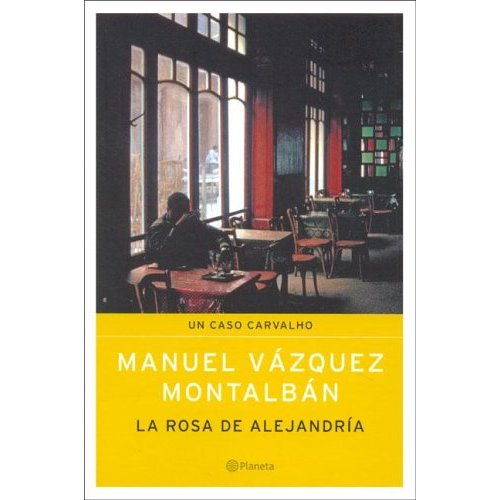

Manuel Vázquez Montalbán

La Rosa de Alejandría

Eres como la rosa de Alejandría, colorada de noche blanca de día.

“Canción popular”

Abrió un solo ojo, como si temiera que los dos le confirmaran excesivamente la panza de burro del cielo, la obscenidad de aquella piel gris y terca que ensuciaba el paisaje tropical de lujo, convertía el arbolado en una infame turba de palmeras y plataneras de plomo oxidado. Una esperanza de esquina de cielo azul se insinuaba hacia el noreste.

– Maracas Bay.

Se dijo con resignación mientras se daba impulso para saltar de la cama y quedar sentado, sorprendido por sus propias piernas desnudas, esperando órdenes, con la huesuda proa rotular apuntando la maleta abierta, semillena, manteniendo desde hacía días el mismo equilibrio sobre un pequeño butacón. Los codos sobre los muslos, la cara entre las manos abiertas, el peso de la cabeza ocupada por el rostro en primer plano de la chica de la agencia de viajes de San Francisco.

– Escoja Trinidad y Tobago, están juntas. No se arrepentirá.

– Me da igual cualquier isla, sólo quiero sol y palmeras. Aruba, Cura amp;ao, Bonaire.

– Trinidad y Tobago. No se arrepentirá.

Ya no le quedaban fuerzas ni para arrepentirse. Cada día contemplaba el cielo a través de la ventana de su habitación del Holiday Inn y la panza de burro estaba allí, como estaba allí esa esquina azulada a la que peregrinaban sus ojos una y otra vez para jugar al escondite con un sol tuberculoso y esquivo.

– Maracas Bay.

Todo antes que quedarse en la encerrona de Port Spain, que recorrer otra vez la retícula tediosa de calles que le llevaban a la Savannah, la misma Savannah de todas las islas del Caribe, la nostalgia de África convertida en una plaza mayor-pradera, quizá ninguna tan enorme como la de Port Spain, pero que se la metan en el culo la Savannah, y el Jardín Botánico y la arquitectura colonial de la Woodford Square, las casonas grandilocuentes de la Maraval Road.

– ¿Ha visto usted las siete mansiones de Maraval Road? -le preguntaría una vez más el taxista hindú.

– Me las enseñó usted.

– Es cierto.

Una mano en el volante, la otra lanzando dedos oscuros y nombres de casas que constituían lo más importante del patrimonio arquitectónico de Port Spain.

– Stollmeyer.s Casztle, White Hall, Roodal.s Residence…

La oscuridad que envolvía a toda la isla presagiaba el fin del año y tal vez el fin del mundo. El taxista levantaba el dedo oscuro, un dedo de gitano, hacia el cielo.

– Todo empezó desde que subieron allí arriba.

– ¿Quién subió allí arriba?

– Los rusos y los americanos. Desde que subieron allí arriba, el invierno es verano y el verano es invierno. Hace años, antes de que subieran allí arriba, en diciembre no llovía.

Hasta el hotel era umbrío, construido en la confianza del sol inagotable, agravadas sus tinieblas por el trabajo al ralentí del personal en huelga, sospechosos los huevos, el beicon, las ensaladas de frutas, los copos de avena, la melaza, la mantequilla de ser una foto rancia de tiempos normales, aquellos tiempos de camareros felices, ahora arqueología de desayuno, buffet libre para clientes recelosos de un servicio con reivindicaciones sociales. Y sin embargo una dama de cartón y purpurina en el sombrero de copa guiñaba el ojo para proponer la fiesta de fin de año, Happy New Year 1984, cincuenta dólares todo incluido.

– Buffet libre, orquesta, baile.

Bebidas aparte.

Le informó la mulata de boca sangrienta sin levantar la vista de una máquina de calcular.

– ¿Solo?

– Solo.

Tuvo que deletrearle el nombre y el apellido.

– ¿Gino Larrose…?

– Ginés Larios.

– Gi…nés…La…rios.

– Habitación trescientos doce.

– Esto es al contado. No se carga en cuenta.

Y en el rostro de la mulata asomaba la satisfacción por volver a la verdad del dinero en mano. El taxista contemplaba su negociación a distancia, con la sonrisa a medio camino entre una reflexión interior sobre la voluntad de fiesta del extranjero y el saludo al cliente de todas las mañanas.

– No bueno. No bueno.

Informaba el hindú alzando los brazos al cielo y cruzándolos luego sobre su panza.

– ¿Maracas Bay?

– ¿No hay otra playa en esta isla?

– En Chagaruamas Bay también está cubierto y al otro lado de la isla sopla el viento y llueve. Manzanilla Bay es muy bonito, pero viento y lluvia.

Cabeceaba el taxista molesto por la información que se veía obligado a darle uno y otro día. Ponía cara de científico japonés comunicando al chico de la película que el diplodocus gigante sólo podría ser destruido mediante una explosión nuclear. Ginés volvió la cabeza hacia la recepción del hotel donde la mulata se besaba a sí misma en un eficaz intento de repartirse el “rouge” de los labios, en aquella penumbra de naturaleza oscurecida que no conseguía paliar ni una entristecida luz eléctrica mañanera.

Volver a la habitación, naufragar en una soledad gris a la espera del milagro del sol, deambular por una ciudad demasiado vista, sin otro objetivo que contemplar los resultados del cruce de negra e hindú, hindú y holandés, holandés y negra, español e hindú, mulata e hindú, holandesa y mulato, todas las combinaciones raciales que según los prospectos turísticos convertían a Trinidad en un escaparate de la confusión de las razas tan espléndido como la playa de Copacabana.

– En Maracas Bay ¿habrá sol?

– Si sale el sol, seguro que saldrá por Maracas Bay.

– Pues Maracas Bay.

Y se arrojó al interior del taxi dispuesto a tumbarse en el asiento trasero y no ver nada de aquella ciudad condenada a la eterna penumbra.

– Estamos pasando por Maraval Road.

– Increíble.

– ¿No quiere ver otra vez Las Siete Residencias?

No esperó su respuesta.

– Las llaman “Los Siete Magníficos” y fueron construidas a comienzos de siglo por las siete familias más ricas de la ciudad.

El taxista seguía con su exposición tan maravillada como rutinaria.

– ¿Hay algo en el mundo tan hermoso como Trinidad?

La pregunta le obligó a enderezarse y tropezar con la perspectiva de la Savannah circulante tras la ventanilla del coche.

– Sí.

Sin duda el taxista se había mordido los labios y contemplaba en el espejo retrovisor el rostro desconcertado y nostálgico de su pasajero.

– El Bósforo.

– ¿Es una isla?

– No. Es un estrecho que comunica el Mediterráneo con el mar Negro.

– ¿Eso está en Europa, no?

– Creo que sí.

Pero no me importa, se dijo al dejarse caer nuevamente de espaldas. El Bósforo comunica mi infancia con mi muerte. Pensó y se lo repitió en una voz mental que servía de fondo a la ensoñación del Bósforo contemplado desde el palacio de Topkapi.

– Siempre hace sol. En el Bósforo siempre hace sol.

– Aquí siempre hacía sol.

El dedo del gitano volvió a alzarse hacia el cielo.

– Pero desde que subieron allí arriba.

– ¿Qué le parece a usted que hicieron allí arriba?

– Se llevaron el sol adonde les interesaba y repartieron el viento y la lluvia a su capricho.

– Antes de llegar aquí pasé por Cura amp;ao y tenían un sol espléndido.

– ¿Lo ve usted?

Y volvió el hindú su rostro viejo, sabio, sonrientemente triste. A través de las ventanillas comenzó el desfile de las palmeras, las plataneras, los mangos, la vainilla trepadora, las jacarandas, troquelados sobre el fondo obsesivo de los cielos grises. Le adormiló el vaivén del coche poderoso y bien cuidado, una herramienta al servicio de un oficio que el chófer quería elevar a la condición de guía exaltando las gracias de Trinidad.