Вот, например, разве эти стихи, которые я так хорошо помню, не указывают ясно и определенно на поэтическое направление и среду, вдохновлявшую молодого поэта — моего тогдашнего товарища?

На внутренней стороне обложки одной из латинских грамматик, принадлежавшей, вероятно, сыну сельского священника, довелось мне читать и такие стихи:

А один мой приятель, сын флейтиста, в конце каждого учебного года писал:

Те, кто оставался на второй год, писали стихи гуслярским десетерцем. Вероятно, это происходило потому, что десетерцем сильнее всего можно выразить национальное горе. Так, например, Живко-ужичанин, узнав, что ему придется второй год сидеть в третьем классе, запричитал:

Свое первое стихотворение и я написал десетерцем. Но я до сих пор не знаю, то ли я написал его так потому, что остался на второй год, то ли остался на второй год потому, что написал его.

Моего товарища вдохновляла кухня, так как он, вероятно, до этого где-нибудь прислуживал, сына священника вдохновляли молитвы, а сына флейтиста — частушки. Точно так же и я черпал вдохновение из среды, в которой постоянно вращался, то есть из сплетен, которыми мои тетки обменивались между собой, Я уже почти забыл свое первое стихотворение, но думаю, что после реставрации оно выглядело бы примерно так:

Стихи мои произвели сенсацию, как и следовало ожидать, поскольку появился еще один молодой талант. В нашем доме все только и делали, что ахали и охали: «Ох, ох, ох! Ах, ах, ах!» Но эти восклицания означали отнюдь не восторг. Лица моих родственников не выражали ничего, кроме страха, как будто кто-то разбил в зале большое зеркало.

— Как же ты мог написать такое? — набросились на меня сразу все три тетки.

— А почему бы мне и не написать, если это правда? — защищался я.

— Да откуда же ты взял, что это правда?

— Да ведь вы сами говорили.

— Бог с тобой, дитятко, кто же тебе сказал, что мы всегда говорим правду? — оборонялась средняя тетка.

— Ведь этак он, чего доброго, может сказать, что это мы подговорили его написать такие стихи… — причитала старшая тетка, хотя в душе была довольна моим произведением и уже раздумывала над тем, каким образом пустить его по рукам, чтобы оно быстрее дошло до госпожи Аницы.

И действительно, госпожа Аница узнала о моих стихах гораздо раньше, чем я мог предполагать. В мирном доме господина аптекаря все перевернулось. Госпожа Аница визжала, каталась по полу, рвала на себе волосы, перевернула диван, разбила лампу, туфлей избила работника, укусила помощника аптекаря и в довершение всего, решив отравиться, выпила целый сифон соды. Услышав об этом, господин аптекарь поклялся перед иконой святого архангела Михаила, что прибьет меня, как паршивую собаку.

Зная, что аптекари народ кровожадный, и принимая во внимание, что господин Сима клятвенно обещал меня изничтожить, я, разумеется, прилагал все силы к тому, чтобы избежать возмездия.

По пути в школу я перелезал через забор и укрывался на другой улице, часами просиживал на чердаке, вообще делал все, чтобы избежать неожиданного нападения. Сидя на чердаке, я размышлял об ужасной судьбе литератора в нашем обществе. Вместо того чтобы поддержать и ободрить молодого поэта, оно — это самое общество — гонится за ним и норовит избить до полусмерти. Представьте себе, что бы было, если бы поэты за каждое новое стихотворение подвергались жестокому избиению. При таком порядке вещей и стихов-то, пожалуй, было бы мало, а тех, кто все же вздумал бы заниматься рифмами, действительно следовало бы поколотить.

Вскоре господин аптекарь понял, что вряд ли он сможет выполнить свою клятву. И тогда он начал устраивать засады, прятаться в подворотнях, внезапно появляться на тех улицах, по которым он раньше никогда не ходил. Но я всякий раз ловко обходил засады и всеми способами уклонялся от встречи. Тогда господин аптекарь изменил тактику: он пожаловался на меня директору гимназии.

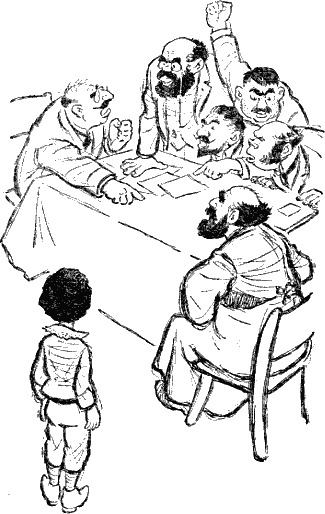

На следующий день я предстал пред учительским советом, и судили меня так, будто я по меньшей мере спалил Александрийскую библиотеку. Хмурые и серьезные, члены учительского совета, опустив головы, сидели за зеленым столом, и я всерьез подумал, что они могут приговорить меня к сожжению на костре. Я уже представил себе множество людей, столпившихся у костра, видел, как три мои тетки без сознания валяются на площади, как горько плачет дочь почтмейстера Марица, в то время как аптекарь угощает всех спиртом за упокой моей души…

Первым взял слово директор гимназии. Обращаясь ко всем остальным членам учительского совета, он сказал:

— Господа, в нашей школе процветает одно отвратительное явление, которому надо во что бы то ни стало положить конец. Ученики, господа, начали писать стихи. Они пишут их везде, где придется: на книгах, на школьных досках и на стенах. Интимные отделения этого здания исписаны сверху донизу; и стихи часто совершенно безобразные. Вот несколько дней назад я приказал сторожу стереть один стишок, который был написан о вас, господин учитель. — Тут директор слегка кивнул в сторону учителя латинского языка. — Речь шла о вашей давно всем известной привычке пить больше, чем вам положено по чину.