Un hereje nestoriano me había contado esta historia en una ocasión. Los nestorianos habían permitido que los mitos persas contaminaran su culto degenerado, y yo no le había dado mayor importancia a las palabras de aquel hombre, pero al escuchar a Neléis referirse a las langostas como kauli, recordé al sacerdote nestoriano del poblado gog; y aquel recuerdo le estremeció.

– Estás en un error -le dije a la mujer-. Lo que yo vi eran langostas surgidas del infierno, y eran tal y como las describe el Apocalipsis de Juan.

Un joven musculoso, con su cráneo perfectamente afeitado, entró en la sala y se dirigió a Neléis:

– Señora -dijo-, los guerreros están en las puertas occidentales de la ciudad.

Neléis le agradeció el mensaje al joven, y me dijo:

– Ésos son tus compañeros de viaje. ¿Quieres acompañarme para recibirlos? Más tarde continuaremos con esta conversación.

Seguí a la mujer hasta el exterior, y entonces me di cuenta de que debía de ser una hora avanzada de la tarde. El cielo parecía enrojecer a través del blanco velo tensado de las cúpulas cónicas. Pronto sería de noche en Apeiron.

3

«La ciudad no había menester de sol ni de luna que la iluminasen… sus puertas no se cerrarán de día, pues noche allí no habrá…»

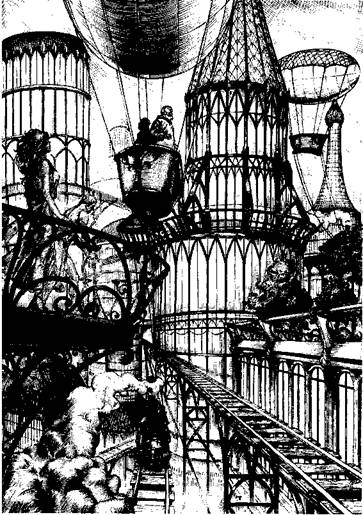

Esto era lo que afirmaba el Apocalipsis y esto era lo que yo estaba viendo en esos momentos. Mientras el atardecer teñía de rojo las fachadas de cristal de los edificios, presencié cómo diminutas luces aparecían por doquier, iluminando las calles y convirtiendo los edificios en impresionantes torres de luz, como joyas de fuego que se elevaran hacia el cielo.

Habíamos salido al exterior y caminábamos por uno de los estrechos puentes que unía los edificios entre sí. Me quedé inmóvil cuando los globos de cristal que adornaban el puente se iluminaron mágicamente, uno tras otro, con una viva luz amarillenta.

Entonces me detuve fascinado, señalando a Neléis una nueva maravilla.

Era un hombre con un arnés de cuero rodeándole el pecho. Este arnés le unía, mediante unas cuerdas, a un enorme balón de unas diez varas de diámetro. El hombre volaba como un ángel colgado de aquel balón. Otra cuerda que salía de su arnés le unía al suelo varios piso más abajo, donde un segundo hombre manejaba un torno que le daba o quitaba cuerda, haciéndole subir y bajar.

Este fue sólo el primero de aquellos aeronautas, pronto vi a muchos más hasta que se convirtieron en un elemento común del paisaje. Sujetos por aquellas largas cuerdas, subían y bajaban pegados a los esbeltos edificios, ocupados en las cristaleras.

– Limpiacristales -me explicó Neléis con indiferencia.

Mientras el atardecer teñía de rojo las fachadas

de cristal de los edificios, presencié cómo diminutas

luces aparecían por doquier…

Recorrimos el puente hasta una plataforma circular rodeada de una barandilla metálica que simulaba una enredadera, con hojas de parra y delgados zarcillos, colgando de ella. Junto a la plataforma, en una especie de embarcadero, esperaba uno de aquellos balones flotantes, pero éste era mucho mayor que los que sujetaban a los limpiacristales; era tan grande como la Oliveta , y de él pendía una pequeña barca de madera.

Neléis subió a esta barca y me hizo un gesto invitándome a que hiciera lo mismo.

Yo contemplé inseguro el enorme balón flotante.

– No hay otra forma de ir hasta donde tus amigos nos esperan -me dijo la mujer.

– Sólo las brujas y brujos tienen el poder de volar -repliqué.

– No hay nada mágico en este artilugio. Tan sólo el sabio aprovechamiento de una característica que nos da la naturaleza; los gases más ligeros ascienden, al igual que las burbujas de aire buscan la superficie del agua. Si encerramos una gran cantidad de un gas realmente ligero -la mujer señaló el balón-, podremos aprovechar su fuerza ascensorial para sujetarnos en el aire.

Subí a la barcaza, no muy seguro. Inmediatamente el vehículo se puso en marcha con una suave sacudida. Nos apartamos del embarcadero, y empezamos a deslizamos por una de las amplias avenidas de aquella fantástica ciudad.

El vehículo volador se dirigió en línea recta hacia uno de los puentes que saltaban de un edificio a otro. Durante un instante tuve por seguro que íbamos a chocar contra él y, asustado, alcé los brazos para protegerme la cara. Pero noté un tirón, y el vehículo descendió suavemente para así pasar por debajo del puente.

Sujetándome con ambas manos a la barandilla de la barcaza, me incliné para mirar hacia abajo. Entonces, mientras luchaba contra el vértigo de aquella visión, descubrí qué era lo que impulsaba aquel enorme balón. Mucho más abajo, un carruaje de metal semejante al que los almogávares habían encontrado en el desierto, se movía por uno de aquellos caminos de hierro y tiraba de unas sogas que arrastraban tras de sí el balón y la barcaza en la que viajábamos.

Todo el espacio entre los edificios estaba entrecruzado por infinidad de aquellas vías, y un sistema de poleas alargaba o acortaba la longitud de los cables que nos sujetaban, lo que permitía al balón subir y bajar, evitando así los puentes.

Pero había algo que no encajaba en todo aquel razonamiento, y era el importante detalle de que no había nada que tirase del carro de hierro. Ni caballos, ni bueyes, ni acémilas; el carro parecía moverse por sí mismo.

Acudieron a mi mente las palabras del franciscano inglés Roger Bacon, al que no había tenido la fortuna de conocer personalmente, pero había leído con deleite sus múltiples escritos cargados de sabiduría e imaginación; especialmente su Opus Maius, que parecía adivinar lo que ahora yo estaba contemplando, y en el que Bacon había descrito «naves que se movían con suma celeridad, aun cuando un solo hombre las dirige»; y carros que, «no siendo tirados por ningún animal», se desplazaban también rapidísimamente; y naves que «vuelan por el aire»; como ésta sobre la que yo me encontraba.

Le hablé de Bacon a Neléis, y me dijo que no sabía nada de él, pero que algunos de los exploradores de Apeiron se habían adentrado muy lejos en el Mundo Exterior, y que quizás alguno de ellos sí le habría conocido.

Mareado, me aparté del borde de la barcaza y le pregunté a Neléis cómo era posible que el carro de hierro que tiraba de nosotros avanzara sin que nada lo arrastrase.

La sorprendente respuesta de ella fue que se arrastraba a sí mismo, gracias a la poderosa fuerza que impulsaba toda actividad en Apeiron: el vapor.

En un manuscrito leído por mí hacía muchos años, llamado las Pneumáticas de Herón [27] , se hablaba de un ingenioso artefacto que usaba el poder del vapor para moverse. Muy ingenioso, pero consideré que era apenas un juguete para embobar a los crédulos, sin ninguna utilidad práctica; pero ahora, aquella mujer afirmaba que toda esa maravillosa ciudad era animada por ese mismo principio.

Apeiron me recordaba poderosamente otra ciudad maravillosa que yo conocía bien: Venecia. Pero una Venecia del aire en lugar de una Venecia del agua. Las calles de Apeiron eran semejantes a los canali venecianos, pero allí el tráfico se movía a muchos niveles, cruzándose entre sí aquellos vehículos voladores con lenta majestuosidad y evitando los puentes con la precisión de un buen navegante.

En ocasiones, dos de aquellos vehículos flotantes se acercaban tanto al cruzarse que parecía inminente un choque en el aire, pero sus pilotos utilizaban unos sifones, que arrojaban aire a presión, para apartar los balones entre sí.

La barcaza siguió su camino, y ambos permanecimos en silencio, hasta que alcanzó una plataforma en cuyo muelle atracó. Joanot, Sausi Crisanislao nos esperaban en ella y salieron a mi encuentro. El joven caballero se interesó por mi estado de salud, y al responderle yo que me encontraba perfectamente, preguntó si había sido curado por los médicos de aquella ciudad maravillosa.

Le tranquilicé nuevamente sobre mi salud, y Joanot contempló durante un momento mi ridículo atuendo con una sonrisa en los labios, pero no hizo ningún comentario. Después saludó en griego a Neléis, y acto seguido me arrastró hasta el borde de la plataforma, que estaba situada sobre una de las puertas que se abría en la muralla de la ciudad.

«Midió su muro, que tenía ciento cuarenta y cuatro codos, medida humana, que era la del ángel…»

Eso era lo que afirmaba san Juan, y aunque yo no disponía de una caña dorada para confirmarlo, estaba seguro de que aquel muro tenía una altura impresionante.

Pero siempre me había preguntado por qué la ciudad de Dios necesitaba tener un muro de aquella altura si al final del Apocalipsis, en el momento en el que aparecía la ciudad, todo enemigo y todo Mal habían desaparecido para siempre y sólo quedaban los justos. ¿Contra qué serviría de defensa aquel enorme muro del que hablaba San Juan?

¿Contra quién serviría de defensa el muro, no menos impresionante, de Apeiron? ¿Contra los gog? ¿Contra el propio Satanás?

Los trescientos almogávares cruzaban entonces, en perfecta formación, bajo el gran arco dorado que era la puerta de la ciudad. Eran guiados por jinetes ataviados con brillantes armaduras rojas que supuse que formarían parte de la guardia de la ciudad.

– ¿Desde cuándo hablas griego? -le pregunté a Joanot.

– Mi padre era un hombre instruido, a diferencia mía; y leía habitualmente a los clásicos -respondió sin apartar la vista de los almogávares que iban entrando-; me obligó a aprender la lengua griega, pero al principio me costó entender el acento de esta gente… -Y añadió al cabo de un rato-: Hemos vencido, Ramón, ¿no es cierto?

– Eso parece -respondí.

– Ha sido un largo y duro camino hasta aquí -dijo-, pero hemos alcanzado la meta que Roger de Flor nos marcó. Cuando te vi caer, junto al carro de hierro, cuando apareció ese dragón en el cielo, temí por tu vida, anciano. Temí de verdad por tu vida; por eso te acompañé personalmente hasta aquí; viajé en el estómago de aquel dragón sólo para seguir a tu lado. Pensé que ibas a morir sin terminar esta aventura. Y eso no puede ser; no me harías eso, ¿verdad anciano? ¿Qué haría yo aquí sin ti? ¿Qué haríamos ninguno de nosotros? Yo apenas chapurreo unas pocas palabras de griego, y tengo que admitir que no entiendo casi nada de lo que veo a mi alrededor. Porque ésta es la ciudad del Preste Juan, ¿verdad?

[27] Escrito en Alejandría en el siglo II antes de Cristo, en el que se hablaba de un ingenioso artilugio llamado turbina o molinete de vapor, que constaba de una caldera llena de agua y dos tubos por los que ascendía el vapor. Éste penetraba en una esfera giratoria hueca, provista a su vez de dos tubos de escape por los cuales escapaba el vapor imprimiendo un rápido movimiento a la esfera.