Последние страницы

Проводив мужа на фронт, Мария больше месяца находилась в полном неведении. Что с ним? Жив ли он?

На все ее письма Дундич не отзывался. Марийка написала Петру на фронт, но брат тоже не ответил.

Одно письмо, адресованное Дундичу, вернулось через несколько недель обратно. На измятом конверте стояла пометка: «Адресат выбыл». Куда выбыл — не сказано.

В окрестные станицы и хутора приезжали фронтовики: кто в отпуск, кто возвращался по ранению или инвалидности. Мария расспрашивала о Дундиче: видели ли они его, слышали ли что-нибудь о нем?

Старый казак из Иловлинской успокоил ее: клялся и и божился, что красные разведчики, проникшие во Львов, видели там Дундича. Польские паны перед ним трепещут. Красный Дундич отбирает у них землю и раздает крестьянам, открывает двери тюрем, выпускает революционеров.

Другой конармеец из станицы Сиротинской утверждал обратное. Рассказывал, будто у города Ровно под Дундичем убили коня и на раненого Олеко навалились уланы из полка «Шляхта смерти». Уланы переправили пленника в Варшаву, тамошние врачи вылечили его, поставили на ноги. Сам пан Пилсудский вызвал Дундича к себе. Он уговаривал отказаться от революционной веры, перейти к нему на службу, обещал графский титул, рыцарский крест, большое поместье. Но пленник ответил: «Не продам своих, не откажусь от революционной веры».

— И не отказался, — заключил казак, — и не покорился. Шляхтичи убили его.

Марийка терялась в догадках. Одно сообщение противоречило другому. Сам же Дундич молчал, хоть бы два слова черкнул: «Жив, здоров».

Днем, занимаясь в школе с хуторскими ребятами, она все тешила себя надеждой, что вот раскроется дверь, вбежит в класс без стука повзрослевший Шурик и крикнет с порога:

— Дядя Ваня вернулся!

Мучительно тянулись дни и недели, уже война подходила к концу, а Дундич все не давал о себе знать.

Соседка говорила: «Не жди его, не сохни». Но Марийка ждала, надеялась.

Поздним августовским вечером она села за стол, положила перед собой чистый листок бумаги.

«Многоуважаемый Семен Михайлович! Прошу вас сообщить, жив или нет т. Дундич, — вывела первые строчки Марийка. Она остановилась, слеза упала на листок из ученической тетради. — Если его нет в живе, то пропишите, какого числа, в какой местности и как он погиб, вообще пропишите все подробности его кончины. Я посылала в штаб армии телеграмму и отношение, но ответа никакого нет, то прошу хоть Вы не отвергните мою просьбу. Зная Ваши с ним дружеские отношения, я надеюсь, что Вы сделаете снисхождение и мне. Мне передают очень многие, что он убит, но это все частные слухи, а достоверного нет, то прошу, хоть Вы выведите меня из этой тьмы и мрака… Еще пропишите, на какой именно лошади он был в бою, а также где остальные теперь находятся…

Семен Михайлович, я извиняюсь перед Вами за свою бестактность. Вам, может быть, покажется очень странным, что я обращаюсь именно к Вам, но я обращаюсь как к „отцу“, так как Вы его называли „сынком“, а также и меня „дочкой“, хотя мы и редко с Вами встречались. Поэтому я смело и прямо обращаюсь к Вам и думаю, что Вы не оставите меня, несчастную, в эти тяжкие и горькие для меня минуты…

Еще раз прошу Вас, сообщите, не сочтите за труд.

Остаюсь известная Вам Мария Дундич. Привет, если там находится Надежда Ивановна».

Поставив свою подпись, Марийка написала обратный адрес: 2-й Донской округ, станица Сиротинская, хутор Колдаиров, 1920 года, август 20 дня[19].

Семен Михайлович, глубоко переживавший смерть Дундича и горе его жены, сразу откликнулся. Он послал Марии Алексеевне свое соболезнование, но оно не попало на хутор Колдаиров. Почта тогда работала плохо, и письмо где-то затерялось в дороге.

А Марийка все ждала, на что-то надеялась. Но все ее надежды сразу рухнули, когда на хутор в отпуск приехал брат — Петр Самарин. Волнуясь, с трудом подбирая нужные слова, он сказал сестре: «Не жди — Дундич не вернется. Он хотел спасти других и пошел на пулемет…»

Марийка вздрогнула, припала к подушке и зарыдала.

— Ты не одна в своем горе, сестра. Вся Конармия, все бойцы ее и командиры горюют о Дундиче. Даже природа в день гибели оплакивала его.

Петр Алексеевич рассказал, что труп Дундича взнесли с поля боя не сразу. Поднялась буря, хлынул проливной дождь. Он лил всю ночь. Темнота кромешная. Только под утро, когда дождь перестал, Шпитальный ползком добрался до места, где лежал сраженный пулей Дундич, и вынес его на себе. Похоронили его в Ровно[20].

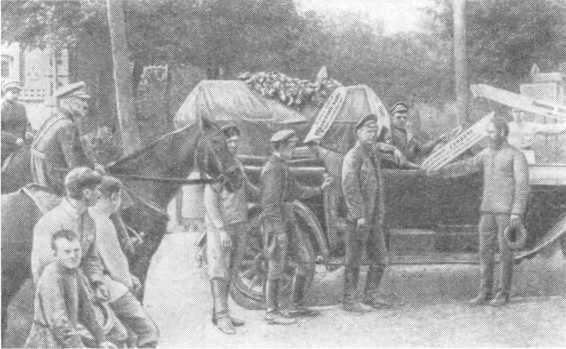

Похороны О. Дундича в г. Ровно, УССР.

Вот и все, что знал Петр Самарин о гибели близкого человека. Брат Марии служил в другом кавалерийском полку и находился далеко от того места, где Олеко совершил свой последний подвиг. Он не мог ответить на вопросы, которые интересовали сестру.

Ответить на них могли лишь те, кто в ту роковую минуту находились рядом с Дундичем. Со слов брата Мария знала: их было трое, но живы ли они?

Однажды кто-то из старых конармейцев привез на хутор Колдаиров ноябрьскую книжку «Военно-исторического журнала». В нем были напечатаны воспоминания бывшего комиссара эскадрона 6-й кавалерийской дивизии Петра Варыпаева, на глазах которого погиб Дундич. Не переводя дыхания Мария Алексеевна прочла их.

«Пошли в атаку, — рассказывал Варыпаев. — Надо было пересечь неровную местность: балку, за ней лощину, потом вторую, третью балки — и лишь за ними на равнине громить окопавшегося врага. Это была трудная задача. Все балки простреливались противником из пулеметов и даже снайперами…

Охотников нашлось много: с Дундичем готов был пойти каждый. Он отобрал троих, в том числе и меня, и скомандовал: „За мной, галопом!“

Отъехав в сторону, остановился и сказал кратко (говорить он много не любил):

— Зачем нам терять напрасно людей? Пойдем на хитрость. Вчетвером нагоним панику и будем рубить.

Мы не стали задавать вопросов. Мы были уверены в Дундиче, у нас сразу поднялся дух…

Тронулись. Кони у нас были хорошие. Наганов не вынимали, едем спокойно. Проскочили балку. Вокруг свистят пули. Дундич говорит:

— Вот дураки: как по полку стреляли, так и по нас.

Вскоре один из нас, командир взвода, отстал. Остались мы втроем: Дундич, Казаков и я.

У последней балки огонь еще более усилился. Враг неистовствовал. Дундич командует: „Шашки к бою! Прямо на пулеметы и больше огня!“

Стало быть, надо быстрее проскочить расстояние, отделяющее нас от противника. А почему — я понял впоследствии. Дундич брал хитростью, хотел ошеломить поляков и принудить к сдаче.

Вынули клинки. У меня конь был замечательный. Дундич сидел на рыжем белоногом коне — знаменитом скакуне-красавце… Молча, не нагибаясь перед свистящими вокруг пулями, мы неслись прямо на польскую цепь. Привстали на седлах, приготовились, как для рубки, и понеслись в направлении пулемета. Он стоял позади цепи, примерно метрах в пятидесяти, около дерева. Дальше в глубину были расположены еще части.

Подлетели к цели. Так сильно было действие нашей „психической атаки“, что поляки побросали винтовки и подняли руки вверх. Видимо, они решили, что сзади за нами — целые части красных.

Я повернулся к Дундичу, ожидая его приказа, но тот сказал только: „А!“ — и склонился вниз, обняв коня за шею. Казаков крикнул мне: „Петро, смотри — Дундич…“ Я оглянулся на поляков, но они стояли неподвижно, все в той же позе — с поднятыми руками. Пулеметчики, убившие Дундича, также поднялись. Секунда всеобщего молчания. Тишину прервал конь Дундича. Он, видимо, почувствовал утрату своего любимого всадника и заржал.

…Поляки стояли все так же неподвижно, видимо, потрясенные трагической сценой. Но как только очнулись, открыли по нас огонь.

…Когда мы прискакали к своим и бойцы увидели коня Дундича без всадника, то без слов поняли, что произошло.

Легли мы тут в низину… Никто не обронил ни слова. Люди были голодные, весь день не ели, но ни один не заикнулся о еде. Все думали о погибшем товарище. Командир взвода Зверинцев решил поднять дух бойцов — запел казацкую песню. Но песня оборвалась так же внезапно, как и началась. Потом люди заговорили громко и беспорядочно. Они клялись отомстить белополякам, отнявшим жизнь у героя революции».