Как находят руду и уголь

В одно из Геологических Управлений Министерства геологии и охраны недр СССР житель таежного забайкальского села пионер Саша Владимиров прислал письмо и посылку.

Саша Владимиров прислал письмо и посылку.

В посылке лежали тяжелые черные камешки с блестящими гранями, а в письме было написано:

«Эти минералы я нашел в песке нашей речки Яманки. Так как они очень тяжелые, я думаю, что это какая-нибудь руда. Очень прошу приехать к нам».

Минералы были действительно очень ценной рудой, — они содержали вольфрам — металл света, труда и победы.

Минералы содержали вольфрам.

Вот он горит в электрической лампочке. Из вольфрама изготовлена та тонкая проволочка, которую накаляет ток.

Вот сотни тысяч вольфрамовых резцов на наших заводах обтачивают детали из стали и чугуна.

Вот вольфрамовые пластинки[4] бурят самые твердые горные породы, открывая путь к нефти, углю и железу.

А вот, в годы войны, снаряд из вольфрамовой стали мчится навстречу вражескому танку и пробивает пятисантиметровую броню почти так же легко, как бумагу. Ведь именно такие снаряды преградили путь фашистским «Тиграм» и «Фердинандам».

Сотни геологов ищут вольфрам по всей территории нашей Родины.

Письмо Саши Владимирова вызвало большой интерес. И знаете, что первым сделал геолог, которому поручили заняться им? Он положил на стол карту.

Да, карту! Но какую же странную!

Прежде всего она очень ярко раскрашена. Красные, зеленые, желтые, синие пятна пестрым ковром покрывают ее. Расставлены какие-то латинские буквы: Cm, А, Р, Mz, Pz. В этом она совсем не похожа на те карты, которые обычно приходится видеть. Но, с другой стороны, много и общего. На ней тоже есть сетка меридианов и параллелей, показаны реки, города, заливы, моря, озера.

Это — геологическая карта.

Ученые давно уже знают, что разные полезные ископаемые встречаются в разных горных породах. Бесполезно надеяться встретить вдруг заросли сахарного тростника либо винограда среди вечных льдов Арктики. Также бессмысленно искать уголь в тех местах, где нет слоистых (осадочных) горных пород. Месторождения же вольфрама, наоборот, могут быть только там, где миллионы лет назад на поверхность земли из глубины прорвались расплавленные (изверженные) горные породы.

Дело в том, что уголь образовался на дне древних мелководных морей, болот и речных долин. В этих местах в далекие геологические эпохи миллиарды растений в течение сотен тысяч лет подряд падали в воду, тонули в ней, сдавливались другими растениями, покрывались песком, глиной, спрессовывались, прогревались земным теплом. Так они превращались в уголь.

Вольфрам же появился на поверхности земли вместе с расплавленной магмой в огне и грохоте извержений вулканов. При застывании лавы он выделился в виде кристаллов иссиня- черного вольфрамита или желтого и серого шеелита[5].

По-разному появились на свет эти полезные ископаемые, в разных горных породах поэтому они встречаются. В разных местах их и нужно искать. Вот почему, прочитав письмо Саши Владимирова, геолог первым делом достал геологическую карту. Ведь на ней красками и латинскими буквами и показано, где какие породы — изверженные, осадочные — выходят наружу, скрываясь лишь под тонким слоем дерна и почвы. Взглянув на нее, легко сразу проверить: а может ли вообще быть в том месте, где живет Саша Владимиров, вольфрам? Вдруг там слой известняков и глин толщиной в пять километров, а кристаллы попали в реку случайно? Привез кто-нибудь, да и бросил.

Находят же на одесском пляже камни из далекой Австралии. Их доставляют туда пароходы, когда возвращаются из Мельбурна и Сиднея с пустыми трюмами. Для корабля очень опасно совсем не иметь груза. Он может перевернуться во время шторма. Близ Одессы камни выгружают в воду, а волны потом выкатывают их на пляж.

Геолог быстро отыскал на карте поселок, где жил Саша. Нашел и речку Яманку. Стал внимательно вглядываться… Да, вольфрам может быть здесь. Вот на карте показан выход огромной жилы гранита. Река, видимо, сильно размыла камни, и тяжелые кристаллы попали в песок.

Он стал просматривать книги, другие карты, записи геологов. Что говорят они об этом районе?

С каждой минутой геолог всё более убеждался, что находка Саши должна быть проверена. Скорее в путь!

Поехал он не один. С ним были помощники: прораб, два коллектора[6], трое рабочих. С собой они взяли целый вагон всяких вещей: лопаты, кирки, молотки, зубила, горные компасы, лотки, рулетки, палатки, походную химическую лабораторию, полевую аптечку, приборы для геофизической съемки…

Геологи взяли с собой много разных вещей.

Всё это надо было получить со склада, проверить, упаковать, отправить на вокзал. Горячая, беспокойная пора сборов!

Кто же приготовил для геолога такую странную и замечательную карту?

Вглядимся хорошенько, чем именно отличается она от обычной, с которой все уже привыкли встречаться дома и в школе.

Во-первых, на ней меньше городов, рек, озер.

Во-вторых, нет ни лесов, ни лугов, ни пашен.

Да и нужно ли это геологу? Немного дальше мы увидим, что на морской карте изображены только море и берег, а всё, что вдали от него, или не показано совсем, или же только намечено. И ясно, почему так: моряку в море не очень-то и нужна карта суши.

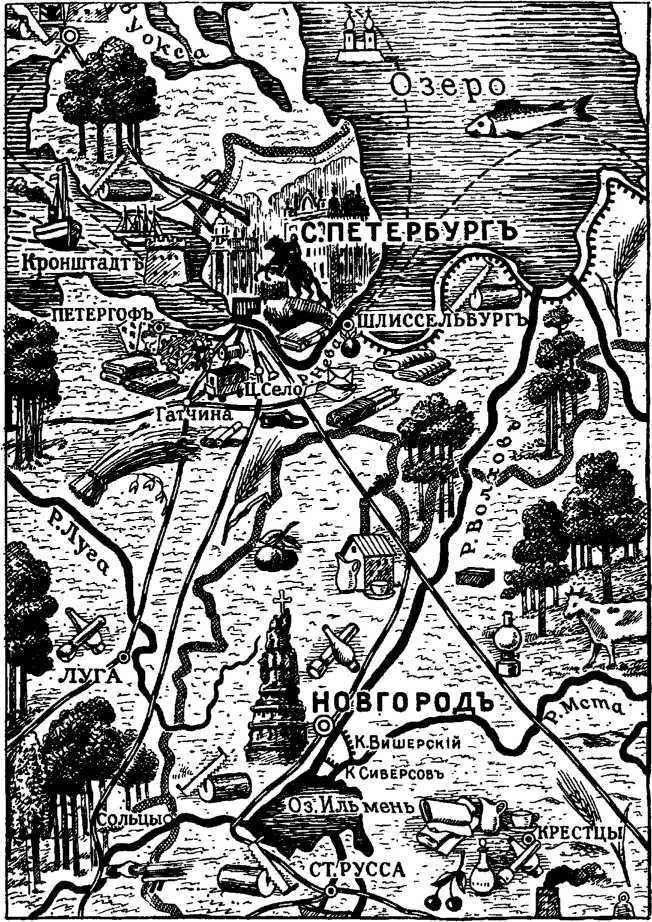

Часть «Наглядной карты России» М. И. Томасика (1903 г.). Это экономическая карта Рисунки показывают, чем занимается население, что производят заводы и фабрики.

Точно так же и метеоролог ярче всего, чернее, изобразил на синоптической карте то, что он изучает: ветры, облака, холодные и теплые массы воздуха.

У геолога свои интересы. Ему важно знать, как распространены в земле горные породы. Вот и показаны они на его карте как основное, главное, а дороги, города и реки только слегка обозначены, чтобы всё-таки ясно было, какая местность изображена: Кавказ, Средняя Азия, Камчатка, Урал.

Такие карты (морские, геологические, экономические, почвенные и многие другие) называются специальными, а те, на которых условными значками просто передается уменьшенный вид местности сверху, — общегеографическими. И, конечно, специальные карты тоже бывают разных масштабов: самых крупных и самых мелких.

Как выглядят специальные карты? На страницах 19 и 23 вы найдете представителей их. Всего же различных специальных карт многие сотни. Некоторые — настоящие произведения изобразительного искусства, и в то же самое время всё то, что показано на них, вычислено по математическим формулам, выписано из таблиц, справочников, как говорят географы, — «привязано» к местности. Точный расчет и вдохновение — непременные спутники картографа в его деятельности.

Однако геологу, когда он отправляется в экспедицию, важно и то, что находится на поверхности. Как и всякому путешественнику, ему надо знать, далеко ли, близко ли, как пройти, проехать… Но показать всё на одном листе невозможно, — краски сольются в сплошное пятно. Вот и приходится геологу во время работы иметь две карты: обычную, общегеографическую (чаще всего крупномасштабную, топографическую), и свою, специальную. Почти всегда делают так и другие ученые, инженеры, техники, — все, кому только приходится детально изучать местность. Без общегеографической карты они не обходятся.

Но вот еще что очень важно: именно с общегеографической карты начинается создание любой специальной карты. Ходит геолог по местности и изучает горные породы. Если они закрыты почвой, помощники раскопают, пророют канавы, пробурят. Геолог подойдет, посмотрит, запишет, какие породы там (граниты, известняки, габбро — разных пород много десятков!), и точно отметит на обычной карте, где находится это место. Переходя от канавы к канаве, от скалы к скале, он проследит, как располагаются («залегают», — говорят геологи) горные породы. Потом он соединит на карте места, где породы одни и те же, и геологическая карта будет готова.

На ней, правда, стало очень уж тесно. Добавились новые линии, цифры, надписи. А на карте и так-то нет пустых мест. Не сразу теперь и поймешь, что к чему.

Не беда! Это вполне исправимо. Карту перечертят на чистый лист, «разгрузят» от мелких поселков, рек, дорог и раскрасят.