В ЕВРЕЙСКОМ КВАРТАЛЕ

Темнеет, и вместе с темнотою мою душу охватывает тяжелая тоска. Я наизусть знаю все сказки африканской ночи, а колыбельная песня моих воспоминаний сушит мне горло. Я больна от всех книг, прочитанных мною, от всех голосов, беседовавших со мною, и от всех путей, которыми я не следовала.

Я не могу больше подвергать себя пытке ненарушимого молчания этих запретных садов, этих террас, где все так спокойно, все решено, нет никаких препятствий, нет движения, нет действий, где умирают от вечности… Я хочу хоть немного жизни, простой, не думающей жизни, хочу слышать пение, смех, веселые голоса…

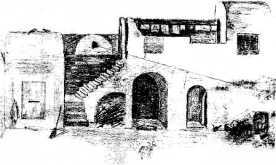

Меня неодолимо тянет за ворота зауйи, и я отправляюсь в Мелла смотреть на пляску силуэтов в волшебном фонаре жизни.

Вот перед дверьми своих тесных обиталищ еврейки разложили костры и, словно колдуньи, стоя над большими котлами, мешают варящуюся в них пищу.

Трудно представить себе что-нибудь оригинальнее этой иллюминации. Длинные языки желтого пламени сухих пальм и красноватый тусклый огонь верблюжьего помета освещают своим дрожащим и перемешивающимся светом фасады домов и глиняные стены. Появляющиеся на этом экране тени то вытягиваются до верхушек домов, то падают на песок, то сталкиваются друг с другом и разбегаются в разные стороны.

В то время, как женщины копошатся у костров, мужчины, сидя на корточках в глубине своих лавок, доканчивают при свете дымящихся огарков свою мелочную работу.

Еврей пустыни сильно отличается, особенно от мусульман, своею вульгарностью. Он не имеет ни малейшего представления о том, что мы называем чувством благородства. В этом, без сомнения, заключается секрет, почему он так легко проникает всюду. Когда он хочет приспособиться к чему-нибудь, ему нет надобности ни гнуть, ни ломать ничего в своем характере.

Внезапно вспыхнувшее пламя осветило целые группы молчаливо, подобно отдыхающему скоту, расположившихся на песке мужчин. Эти цепкие и упорные люди, покончив работу, не поют, не смеются — они ожидают часа ужина. Их счастье кажется мне очень нетрудным. Я знаю их душу — она подымается в парах котла… Я завидую им.

Они представляют собою критику моего романтизма и того неизлечимого недуга, который я принесла с собою с Севера и мистического Востока вместе с кровью предков, бродивших до меня по степи.

Когда же, наконец, пройдет у меня эта своеобразная мания, заставляющая меня смотреть на самые простые движения, как на священнодействия? В этом вся наша арийская слабость. Когда другие готовят себе обед, мы думаем о жертвоприношениях Сомы, о возлияниях на огонь благовонных масел.

Облокотись на обломок развалившейся стены, я продолжаю рассматривать постепенно меняющиеся картины моего волшебного фонаря.

Вот ползают взад и вперед дети, извиваясь по песку, точно личинки. Там с земли подымается красивая еврейка. Усталая и чувственная, она как тигрица потягивается, выгибая свой стан и выпячивая грудь. Красное пламя обливает ее своим кровавым светом, наводя румянец на ее бледное лицо. Ее фиолетовые глаза с тяжелыми веками кажутся более глубокими, синева под ними более темною, выражение более земным…

Мало-помалу эти картины мирной хозяйственной жизни начинают успокаивать и меня. Некрасивая своею бедностью и грязью Мелла Кенадзы кажется мне сейчас уголком какого-то таинственного города, поклоняющегося всепожирающему божеству огня.

Где же я, однако, жила, чтобы так глубоко почувствовать эту, точно виденную мною когда-то картину?

Заспанным голосом какая-то еврейка поет песню, укачивая своего горько плачущего ребенка. Из соседней конюшни слышится печальный рев ослика. Становится поздно.

Еврейки расходятся. Оставленные огни догорают перед закрытыми дверьми.

Вдали муэддины разливают по пустыне неизмеримую грусть их молитвенного зова. Могильный покой ислама стирает последние картины преображенного предместья.

В этот вечер я заснула безмятежным сном. Это был один из последних вечеров моего душевного и телесного здоровья. Немного времени спустя тяжелая лихорадка свалила меня с ног и перенесла меня в царство ужасных видений и мучительных грез…