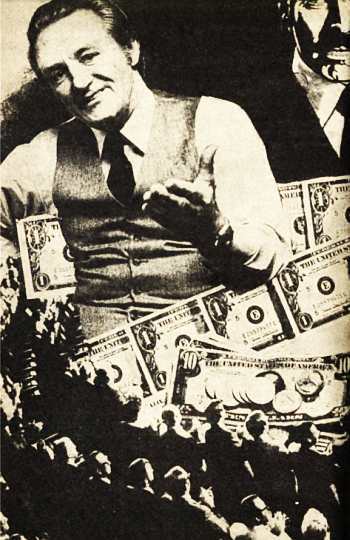

Раскладывая предвыборные расходы в среднем на каждого избирателя, буржуазные теоретики преднамеренно маскируют классовую сущность института частных пожертвований; скрывают тот факт, что ими пользуются не все граждане во имя абстрактных интересов демократии, а преимущественно лишь крупные бизнесмены в конкретных корыстных экономических целях. Благодаря этому институту они, как уже отмечалось, фактически покупают законодательные учреждения. В данной связи откровенной насмешкой над реальными факторами звучат рассуждения о плате за «самоуправление». Приведенные выше оценки, в том числе и самих американских конгрессменов, убедительно показывают несостоятельность подобного тезиса. Как ни в какой другой стране, в Соединенных Штатах предельно обнажена сущность буржуазного парламентаризма, сводящаяся, по оценке В. И. Ленина, к тому, чтобы «раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте…»63. О каком «самоуправлении» можно говорить в условиях американской действительности, если в конгрессе нет ни одного рабочего, но зато примерно половина его членов имеет активы в полмиллиона и более долларов, а за сенатом прочно утвердилась репутация «клуба миллионеров» (сегодня уже каждый третий сенатор — миллионер)… Разве что о самоуправлении элиты американского общества, к которой, согласно официальным данным, относится только 0,6 % населения страны.

Активное участие крупного бизнеса в финансировании избирательных кампаний, общее возрастание роли денег в сфере политики побудили буржуазное государство перейти к решительному вмешательству в данные вопросы. Традиционно доминировавший здесь принцип свободы частной инициативы, привнесенный из сферы бизнеса, со временем стал очевидно вступать в известное противоречие с интересами буржуазии как класса в целом. Слишком глубоким и разноплановым стало воздействие денег на формирование и функционирование ведущих политических и государственных институтов, слишком возросло общеполитическое значение данных проблем, чтобы они впредь могли оставаться неурегулированными.

Свободная конкуренция в борьбе за политическое влияние, связанный с этим широкомасштабный прилив денег в сферу политики подрывают бутафорию буржуазной демократии, обнажая политический механизм диктатуры монополий. Тем самым усложняется и без того архитрудная в современных условиях задача обоснования традиционных принципов народного суверенитета, представительного правления и т. д., и т. п., ставших формальными, но все же сохраняющих свое значение в арсенале средств идейно-политической обработки масс, — предложить что-либо новое, сопоставимое по своей привлекательности с данными принципами буржуазная политическая мысль бессильна.

Неизбежным спутником усиливающегося влияния денег в политической жизни является коррупция государственного аппарата и буржуазных партий, нарастающая в геометрической прогрессии. Участившиеся политические скандалы, замолчать или замять которые сегодня становится все труднее, серьезно отражаются на буржуазных институтах власти, дополнительно подрывая и без того их невысокий престиж среди широких масс населения.

Нельзя не учитывать также и влияния такого фактора, как настроение общественного мнения, которое в большинстве случаев уже не могут не принимать во внимание буржуазные политики, тем более что им периодически приходится обращаться к механизму выборов. А общественное мнение явно склоняется в пользу нормативного регулирования использования финансовых средств воздействия в политических целях — и тем в большей степени, чем очевиднее факты коррупции и злоупотреблений в данной области.

Подобные настроения прежде всего и отчетливее всего проявились в западноевропейских странах, что в известной мере подтолкнуло сначала правительства именно этих стран к соответствующим шагам. Несколько позже аналогичные настроения получили преобладающее распространение и среди американской общественности; подтверждением тому, в частности, служит следующая статистика В 1964 году, то есть когда в отдельных западноевропейских странах уже велось активное обсуждение вопроса о правовом регулировании использования денег в политике, а в ряде случаев даже разрабатывались соответствующие законопроекты, подавляющее число американцев, находясь в плену политических и национальных традиций, выступало решительным противником ограничения свободы частной инициативы в данной области: согласно опросам общественного мнения, 71 % избирателей высказывался «против» и только 11 % — «за» подобные ограничения. Десять лет спустя, в 1974 году, положение кардинальным образом изменилось: в поддержку системы государственного регулирования проблем финансирования избирательных кампаний стало высказываться более 70 % опрошенных. Именно в этот период в Соединенных Штатах и были сделаны практические шаги по разработке и введению такой системы.

Наконец, известное воздействие оказывали также обстоятельства более общего порядка: расширяющаяся нормативная регламентация финансовых аспектов политического процесса отражала общую преобладающую на империалистической стадии развития капитализма тенденцию к возрастанию регулирующей роли буржуазного государства, усилению его воздействия на различные аспекты социально-экономической и общественно-политической жизни.

Совокупность отмеченных факторов в конечном счете обусловила отказ от первоначальных стихийных форм и методов решения проблем финансового обеспечения политической жизни, переход ко все более активным попыткам правового регулирования использования денег в политических, в частности в предвыборных, целях.

Глава II

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ МОНОПОЛИЙ

Становление и развитие законодательного регулирования использования денег в сфере политики проходило в буржуазных странах медленно и болезненна Если первые попытки подобного законодательства относятся к 70-м годам прошлого века, то более или менее развернутые нормативные акты в данной области появились лишь в середине текущего столетия» в послевоенный период, а заметно повышенный интерес к рассматриваемой проблеме наметился только в 60—70-е годы. Объясняется это прежде всего тем противодействием, зачастую скрытым, которое оказывалось разработке и внедрению законодательства со стороны господствующего класса, представителей крупного бизнеса, чью свободу действий оно призвано ограничивать в первую очередь.

Кроме того, возникало немало сложностей технико-юридического порядка, связанных с поиском конкретных путей и способов ограничения возможностей злоупотреблений финансовыми средствами в политических целях. Требовалась не только эффективность подобных путей и способов, не только их практическая осуществимость — данная задача сама по себе решалась бы сравнительно просто. Требовалась, и это главное, их приемлемость для господствующего класса, их соответствие тем основополагающим принципам, прежде всего принципу свободы частной инициативы, абстрактно понимаемой свободы выражения мнений и участия в политической жизни, свободы использовать капитал для получения дивидендов, в том числе политических, на которых зиждется буржуазное общество. Законодательство об использовании денег в сфере политики развивалось, собственно, лишь там, тогда и постольку, где, когда и поскольку общеклассовые интересы буржуазии брали верх над интересами отдельных, пускай даже крупных, ее представителей, когда возникала остро ощущаемая необходимость поставить во главу угла потребности прежде всего буржуазного государства как совокупного капиталиста. Неизбежно возникающие при этом противоречия между интересами конкретных владельцев различных фирм и корпораций и разрабатываемым законодательством наложили заметный отпечаток на общий характер последнего. Данным обстоятельством объясняется, с одной стороны, его ограниченность и непоследовательность, а с другой — те серьезные расхождения, которые практически повсеместно наблюдаются в настоящее время в ведущих капиталистических странах между буквой закона и политической практикой.