Жарко дышали клыкастые глупые пасти овчарок. Черной сталью поблескивали в голых до локтя, загорелых руках автоматы. Время от времени на обочине гудели телеграфные столбы.

Мать не ведала, кто она. Она не догадывалась, что не только с ужасом глядят на ее путь встречные, что образ ее останется в сердце многих мужчин горьким, неумолимым укором, что глаза и руки ее вспоминать будут даже сильные люди, прогоняя из души последний страх перед ночной партизанской атакой…

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА

1

Про отца ее, сапожника Айзика Фунта, раньше в местечке говорили так: «Тоже живет человек: семеро детей, а на всех одну селедку покупает». Кроме детей, были еще жена и теща; теща совсем старая, а жена всегда больная. Верстак Айзика стоял у окна. И часто сапожник, бросив сучить дратву или загонять в подметку гвозди, задумчиво смотрел в окно и чуть слышно напевал всегда одну и ту же песню:

Только и можно было услышать от него, что первые четыре слова, но пел он всегда о весне, даже тогда, при панах, когда за тусклым оконцем его хаты стояла грустная осень…

И золотой весенний день настал. Да только посветил он недолго — через полтора года в местечко пришли фашисты…

Каждое утро пьяные полицаи устраивали себе потеху: выгоняли евреев-мужчин на рыночную площадь и там начиналась жестокая и бессмысленная муштра.

Вернувшись домой, Айзик валился на чурбачок перед верстаком, смотрел в окно и руки его не в силах были взяться за работу… Хотелось запеть свою короткую, грустную песенку, но теперь она застревала в горле. Мысли бессильно толклись в измученной голове, а слезы, казалось, вот-вот упадут на грубый, корявый сапожный фартук.

— Я-то, может, пойду, — шептал Айзик своему соседу Миколе, — я-то, может, возьму винтовку, вместе с тобой, а они?..

Он кивал головой на хату, полную детей, а потом кричал на младшенькую, всегда вертевшуюся под ногами:

— Ася, ступай к бабушке! Ты чего здесь стоишь?

Девочка послушно шла за перегородку, а отец тихонько повторял:

— А что с ними будет, Микола? С ними?..

И страшный день пришел. Серым осенним утром местечко разбудили выстрелы и жуткий крик…

Асе трудно рассказать, как все это случилось. Словно сквозь сон, девочка помнит только, что все они бежали проулком по грязи мимо хат и плетней, а потом кто-то подхватил ее на руки и понес. Она дрыгала ногами и плакала: «Ма-а-мэ!» И только уже в хате девочка начала понимать, что́ с ней. Чужая бабушка держала ее на руках и, нахмурив брови, шептала:

— Глу-па-я, глу-пень-ка-я, тише!..

И Ася утихла. Она только всхлипывала и тяжело, глубоко вздыхала.

— Залезай туда и сиди покуда, — сказала бабушка, подсаживая девочку на печь. — Только, гляди, не плачь, чтоб не слышно было тебя. И не бойся, я сейчас приду.

Ася послушалась. Чтобы никто ее не увидел, она забралась в самый темный уголок на печи и с головой укрылась дерюгой, а чтоб никто не услышал, зажала руками рот. Когда она совсем перестала всхлипывать и, высунув голову, прислушалась — на шестке мурлыкал серый кот, а далеко-далеко, за хатами, слышны были выстрелы… Девочке снова стало страшно — она забыла о строгом наказе и громко заплакала.

— Ма-мэ! — звала она ту, кто был для нее лучше всех на свете. А потом, вспомнив того, кого она считала самым сильным, закричала: — Та-та-лэ! Та-тэ!

Никто не отзывался, никто не приходил. Устав от слез, разомлев от тепла, девочка наконец затихла, уснула.

Проснувшись, она не сразу узнала, кто это сидит возле нее, кто на нее смотрит. Ее бабушка не такая — она седая, и голова у нее вечно трясется, как будто она со всеми согласна: «Гут, гут, гут!» А эта, которая смотрит на Асю, не седая.

— А где папа? — спросила девочка.

— На́ вот, выпей, погрейся, — протянула ей бабушка кружку.

Ася послушалась, села и обхватила обеими руками большую теплую кружку с молоком.

— А где мама? — спросила она, отпив немного.

— Пей, пей еще, — сказала бабушка, не отвечая.

Ася выпила еще немножко и заявила:

— Я хочу домой.

Бабушка посмотрела на нее, подумала немного и спросила:

— Ты чья? Видать, Айзикова?

— У-гу.

— А как же тебя звать?

— Ася.

— Маленькая еще совсем. Должно, третий годок.

— Не-ет, мне уже, мама говорила, пятый.

— Пятый. Заморыш ты. Горсточка костей…

И Ася вдруг вспомнила — ведь это же та бабушка, что носила воду на коромысле. И всегда, когда она шла по воду, вокруг нее бегали ребятишки и кричали: «Зось, Зось, не поймаешь небось!» Она то сердито молчала, то, поставив ведра, грозила ребятам коромыслом и приговаривала: «Эх, неохота только связываться!» Тогда она была страшная, а сейчас вот сидит, смотрит на Асю, и Асе нисколечко не страшно.

— А я знаю, кто вы, — сказала девочка. — Вы Зось. Вы таскали воду на коромысле.

— Глупая ты, — отвечала бабушка. — Зось — это если бы я была мужчина, а я ведь не мужчина. Я Зося, а дураки говорят «Зось»… Да что тебе объяснять — мала еще. Ложись и спи.

«Зось» ступила на лавку, с лавки — на пол и отошла к окну.

— Бабуля! — позвала с печи девочка.

— Ну?

— А я домой хочу. Хочу к маме.

— Твоя мама сказала, чтоб ты побыла у меня.

— А папа?

— И папа сказал.

Девочка немного помолчала и снова спросила:

— Бабуля?..

— Ну?

— А мама сюда придет?

— Придет, — глухо ответила старуха. Она, сгорбившись, глядела в окно на сырое, холодное поле.

В хате тихо. Слышно только, как на печи мурлычет серый кот.

— И папа придет, бабуля?

— И папа тоже придет, — ответила старуха. Еще тише.

Как-то зимой «Зось» разбудила девочку еще затемно. Чтобы Ася не удивилась, почему ее подняли так рано, старуха сказала, что они пойдут сегодня далеко-далеко.

— Туда, где мама и папа? — спросила девочка. — Где бабушка? Где все? Туда?

— А что ты думаешь — может, и туда…

Она не спала сегодня всю ночь — сидела и раздумывала, что делать.

До сих пор все как будто шло хорошо. Хатка ее стоит на окраине местечка, там, где кончается длинный Боботный переулок и начинаются глинища. Хатка маленькая, в одно оконце и с железной трубой, похожей на старое голенище. Никто сюда не заходил, никто и не жил поблизости, кроме соседа Якова Мороза. Никто до сих пор не знал, что Зося у себя в хате прячет еврейского ребенка. И она никому как будто не говорила. Правда, когда она уходила по воду или за кормом для козы, Ася оставалась дома одна, под замком. И тут, видно, кто-то подсмотрел.

Вчера, когда она заглянула к соседям, старый Яков сказал: «Остерегайся, Зося. Боюсь, кто-то пронюхал…» Дома старуха долго думала, а потом решила: «Не отдам, злодеи, не на такую напали!..»

Она дождалась, пока чуть начало сереть, и разбудила девочку. Будь что будет, а уходить надо.

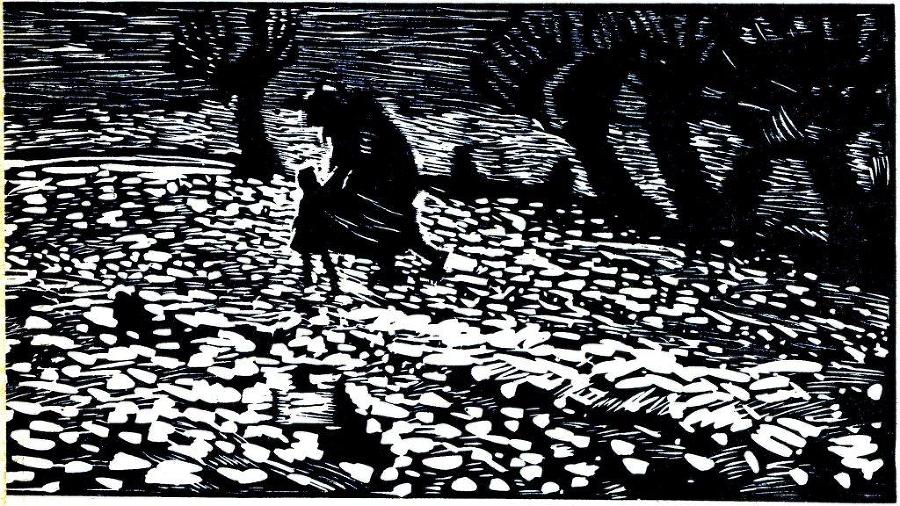

Зося подоила козу, напоила Асю парным молоком и, закутав девочку потеплее, понесла прочь из местечка, подальше от извергов в черных шинелях…

«Собаки, собаки бешеные!» — думала она на ходу. Тяжело шагала по рыхлому, подтаявшему снегу, горбилась под ношей, ворочавшейся за спиной, и упорно шла, шла… Когда немели руки и девочка сползала вниз, Зося опускала малышку на снег, и Ася топала сама. Но идти было очень далеко, и так страшно становилось от мысли, что вот совсем рассветет и столкнешься на беду с какой-нибудь фашистской собакой… Старуха снова брала девочку на спину и только спрашивала:

14

Весенний день, мой золотой… (евр.).