В гневе чувства оттесняют и память и разум. То, что раньше восхищало Казимира Грудзинского — спокойствие и самообладание Ярослава, — показалось ему вдруг себялюбивым равнодушием.

— Ради нашей дружбы уедем со мной, Ярослав!

Домбровский оглядел сутулую, такую родную, изученную до каждого жеста фигуру. Тяжелое молчание протянулось меж ними.

«Наша дружба… — думал Ярослав. — Двадцать лет тому назад началась она. Это была хорошая, испытанная дружба. Она много выдержала, она поддерживала в нас бодрость в самые тяжелые минуты. А сколько было таких минут!»

Он всегда считал воспоминания уделом людей, не имеющих будущего; зачем же сейчас память упрямо подсовывала картины прошлого? Где бы он ни был, он знал, что всегда о нем думают и тревожатся Казимир и Валерий. Заложив свой дом, Казимир пытался подкупить охрану и устроить побег, когда Домбровский сидел в Варшавской тюрьме. Бессонными ночами, не отходя от постели, Казимир выхаживал его от горячки в Женеве. Их дружба крепла в нужде, поражениях, разлуках и встречах, среди пронизывающей измороси Петербурга, под ярким небом Италии, среди приветливых швейцарских гор и в лиловых сумерках Парижа. У них была одна цель жизни — свобода родины. Ради такой дружбы Ярослав и сейчас бы, не задумываясь, отдал свою жизнь, но уехать…

— Не нужно! — укоризненно сказал Домбровский. — Не нужно, дружище…

Еще не поздно было взять протянутую руку.

— Нет? — сказал Грудзинский и отвернулся. И сразу же все пути к примирению оказались отрезанными. Казимир даже закрыл глаза — так ему стало горько.

— Я остаюсь, — как можно мягче произнес Ярослав и встал.

Грудзинский подскочил к Ярославу.

— Я стыжусь нашей дружбы! — исступленно закричал он. Бледные щеки его тряслись. — Лучше бы тебя убило первой пулей версальцев, чем видеть твою измену. Предатель!

Домбровский отшатнулся, зрачки его сузились, как будто в глаза ударил неожиданный свет. Рука его невольно легла на эфес.

— О, ты можешь безопасно зарубить меня, — и Казимир истерически захохотал.

Ярослав накинул шинель, выбежал не оглядываясь.

Темные пустые улицы и ветер бросились ему навстречу. Он шел, не выбирая дороги, не чувствуя усталости. Внезапно над головой он услыхал бой башенных часов и заставил себя остановиться, сосчитать удары. Двенадцать. Впереди из темноты доносилась неясная песня. Домбровскому захотелось быть среди людей, и он пошел навстречу песне. По каменному парапету, среди белых колонн министерства юстиции, гулко отстукивая башмаками, двигалась темная фигура часового. Нарушая всякие уставы, он напевал, коротая свое одиночество, популярные куплеты о вождях Коммуны, там было и о Домбровском:

Домбровский поднялся к часовому по ступенькам. Заботливость судьбы, проявленная в этой случайности, несколько развлекла его.

— Кто идет?! — крикнул часовой, оборвав песню на полуслове. Домбровский сказал пароль и, не останавливаясь, прошел под арку, оставив певца в состоянии крайнего ошеломления: часовой не был убежден, что видел живого Домбровского, а не привидение.

В углу двора, где тянулась длинная каменная галерея и горел огонь походной кухни, толпились гвардейцы. Рассеянно отвечая на приветствия, Домбровский прошел к огню. Ему почтительно освободили место, он уселся на охапку соломы, охватив колени руками, и загляделся на пламя.

Постепенно Ярослав начинал сознавать, что случилось. Как же он мог так спокойно и легко пойти на разрыв? Домбровский ругал себя за сухость, косноязычие. Если бы он сумел передать Казимиру все свои мысли, чувства, неужели бы они не поняли друг друга? Но снова и снова, перебирая в памяти спор, Ярослав не мог найти путей к примирению. Их ссора была похожа на разрыв. Он не мог вернуться, как не может вернуться обратно на ветку созревший плод. Разве можно остановить время, остановив маятник? Теперь Ярослав понимал, почему в нем не было ни злобы, ни обиды. Он был почти благодарен Казимиру за такой конец — безжалостный, как сабельный удар. Так было легче им обоим.

Незаметно к нему возвращалось ощущение действительности. Ярослав огляделся, догадываясь по притихшим голосам, что его неожиданный приход и удрученное молчание стесняло коммунаров. Ему стало неловко.

Ближе всех к Домбровскому сидел пожилой сержант в очках с железной оправой и смазывал ружье. По ровным неторопливым движениям, по аккуратно разложенным протиркам, баночкам с маслом Ярослав безошибочно определил в нем бывалого солдата.

Поймав взгляд Домбровского, сержант вытер руки и сказал видимо давно приготовленную фразу:

— Никуда не годится, что ты ходишь без охраны, гражданин.

— Так получилось, — виновато отозвался Домбровский и с присущей замкнутым, неразговорчивым людям безотчетной неожиданной откровенностью продолжал: — Сидел у приятеля, мы получили письмо от друзей из Польши, зовут нас домой.

Умные стариковские морщины исчертили лицо сержанта.

— Ну, и что ты решил?

— Решил подождать.

Сержант скупо улыбнулся:

— А чего ждать? Все равно лучше нашего города на свете не найдешь.

Коммунары бросили свои дела, пододвинулись, внимательно прислушиваясь.

— Тот, кто жил в Париже, оставил здесь свое сердце! — высокопарно воскликнул какой-то юноша и тотчас мучительно покраснел.

Сержант посмотрел в его сторону, не одобряя такой смелости.

— Парижане любят тебя, — рассудительно сказал он Домбровскому, — оставайся у нас навсегда, только придется тебе для порядка принять французское подданство, и тогда назначим тебя маршалом Франции вместо наших олухов генералов.

Домбровский стиснул колени обеими руками, глаза его светились от грусти.

— Друзья мои, — сказал он. — Я поляк и останусь им по духу, по сердцу, по нраву. Можно быть поляком и коммунаром, но нельзя быть коммунаром, не имея отечества. Такие люди будут повсюду чужими. Мне думается, что любовь к другим народам рождается от настоящей любви к своей родине. Наша сила в том, что Коммуна родная не только для парижан, французов, но и для нас, поляков. Я крепко люблю наш прекрасный город, и все же я очень скучаю по своему народу и вернусь в Польшу, как только мы с вами победим здесь.

Сержант поправил сползшие на нос очки и пристально взглянул на Домбровского.

— Правильно, — сказал он, вздыхая. — Ничего не поделаешь, ты прав, гражданин. От срубленного дерева уже не будет ни цветов, ни плодов. — Он подумал еще и заключил без всякой видимой связи, но ход его мысли был всем понятен: — Говорят, что у нас, французов, плохая память. Не знаю, так ли это. Все же, когда у тебя в Польше будет революция, помни, гражданин Домбровский, что ты можешь рассчитывать на парижан…

Принесли котел с супом.

— Ты, может быть, покушаешь с нами, гражданин? — затаив надежду, спросил дежурный. — Правда, похлебка у нас неважная, — добавил он сразу же с нелегкой откровенностью.

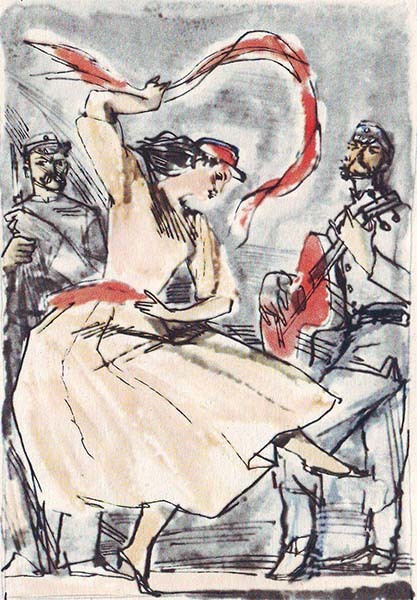

…После ужина коммунары и Домбровский упросили маркитанку батальона Катрин сплясать. В свободный круг, освещенный костром, выбежала девушка. В руках ее бился красный шарф. Она замерла на минуту. Зазвенели струны гитары, и вот четко стукнули каблуки о каменные плиты. Шарф взвился вместе с песней и обнял кружащееся тело.

Домбровский наклонился к сержанту.

Вы не дадите скучать, — улыбаясь, сказал он.

— Париж! — счастливо ответил сержант. — Когда богу становится скучно на небе, он открывает окно и смотрит на парижские бульвары.