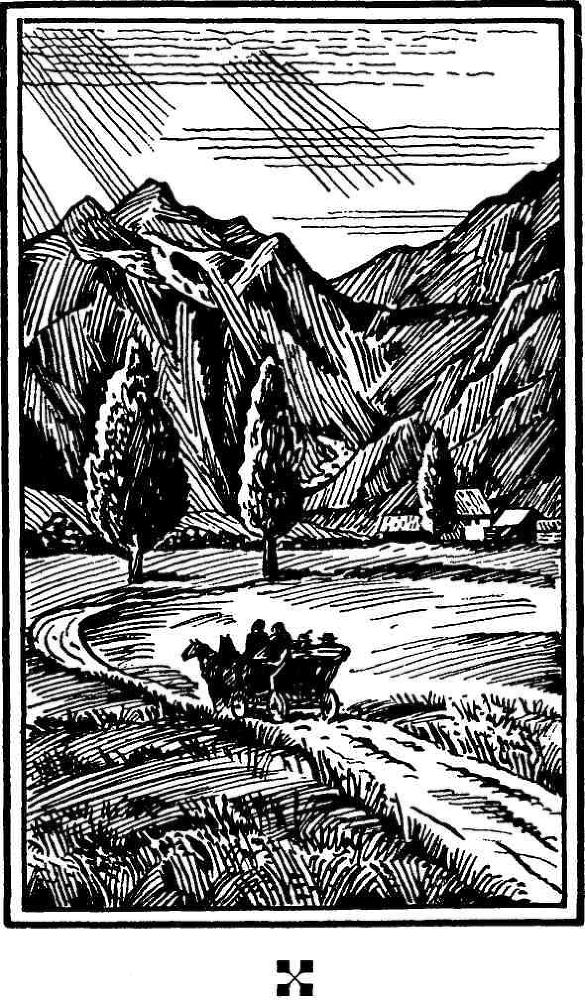

Экипаж спускался с горы. Они въезжали в узкий тенистый проезд с канавами, по сторонам обсаженными вербами. Затем ехали долиной, казавшейся совсем ровной от посевов кукурузы и табака. Отсюда до хутора было уже рукой подать. Магда, сидевшая с кучером, среди корзинок и узлов с провизией и пирогами, не могла удержаться, чтобы не поздороваться и не перекинуться словечком с проходящими крестьянами и работниками. Впрочем, только она и отвечала на их приветствия, потому что эфенди Мита, откинувшись на сиденье, с Софкой на колене, не спускал глаз со своей вытянутой ноги, а вернее, с лакированной, особого покроя туфли, настоящей турецкой. Может быть, он нарочно смотрел вниз, чтобы не замечать приветствий и не отвечать на них.

На хуторе, огороженном оградой из камней и окаймленном тополями, у самой реки, где даже в жару было свежо, тенисто и прохладно, они проводили несколько дней. Отец целыми днями лежал на подушках в саду, окруженный тарелочками с табаком и чашечками из-под выпитого кофе. Мать же была в доме и, излучая счастье, не отходила от окон, делая вид, что проветривает и убирает комнаты. Магда бранилась с крестьянами и слугами, не приносившими вовремя масло, брынзу и цыплят, отчего ужин мог запоздать. К столу подавали вино, охлажденное в реке; ужинали в полном уединении, под громкое журчание воды и стук мельничных колес, а над их головами, словно издалека, раздавался монотонный шелест густой и сочной листвы тополей. После ужина, пока мать стелила наверху постели, отец лежал внизу и попивал вино.

А часто он пел, вначале потихоньку, для себя, а затем все громче и громче, во весь голос. Мать, боясь прервать его, слушала сверху из освещенной комнаты. По ее лицу Софка догадывалась, что слов песни она не понимает, но видела, что мать чувствует их сердцем: вся трепеща от счастья и любви, она, приоткрыв рот, ловила звуки его голоса, доносившегося снизу и разливавшегося по саду, над рекой и тополями — голоса дивного, страстного и задушевного.

Позже, когда отец думал, что Софка уже заснула, он приходил наверх с недопитой бутылкой вина, сажал мать на колени, расплетал ей косы, обнимал ее, целовал и все пел, пел…

Через несколько дней возвращались домой. Отец, правда, выглядел усталым и замкнутым, зато мать дышала счастьем. Она без конца обнимала и целовала Софку — ведь это ей, своему ребенку, она была обязана тем, что муж и его любовь вернулись к ней.

III

Потом пришла война[3], освобождение, конец турецкого владычества, а вместе с ним и крах отца Софки, эфенди Миты. Он бежал с турками и бегами и будто бы там, в Турции, занялся торговлей. Домой приезжал редко. И чем старше становилась Софка, тем реже это случалось: раз в год, да и то ночью. Жил два-три дня, но из дому никуда не выходил, и даже самую близкую родню, дядей и теток, не принимал.

Софке эти дни вспоминались как самые тяжелые. После каждого нового отъезда отца в Турцию мать несколько дней ходила подавленная и убитая, потому что только одной ей было известно все. Она знала, что никакой торговли и никаких дел у него нет и ездит он туда вовсе не из-за того, что не может обойтись без общества турецких бегов, а совсем по другой причине.

И хоть бы ей он не лгал, хоть бы перед ней не притворялся! Она знала, что бежит он от страха перед бедностью, которая если еще и не наступила, то наверняка наступит, как знала и то, что уже давно, еще до освобождения, их дела, в особенности на хуторах и мельницах, шли плохо. Правда, все это продолжали называть их собственностью. Но урожай крестьяне привозили не весь, как раньше, а только какую-то часть, кто знает какую, — так что это больше походило на подарок, чем на испольщину. А расчеты за аренду и наем водяных мельниц произведены были бог весть за сколько лет вперед и настолько запутаны, что лучше было бы эти мельницы продать. Но о продаже, особенно при нем, эфенди Мите, нельзя было и заикнуться. Он предпочитал делать займы на во сто раз более жестких условиях и брать деньги под проценты у ростовщиков, чем хоть что-либо продать и от чего-либо отказаться. Да и сами эти займы и заклады надо было производить с глазу на глаз, под величайшим секретом. Как всегда, все это проделывал их старший приказчик Тоне, которого взяли из деревни еще при Софкином деде. Он настолько наловчился в счетоводстве, что представлял их дом в торговых рядах, уговаривался с крестьянами, сдавал в аренду земли и мельницы, занимал деньги. И уже тогда поговаривали, что, помимо наличного капитала, у Тоне есть собственный дом и что хозяева задолжали ему жалованье за несколько лет. В доме он был все и вся, в особенности при отце Софки, который никогда его не спрашивал, у кого он занял деньги, какое имение и на каких условиях заложил. Тоне должен был лишь принести деньги так, чтобы никто об этом не знал, — все остальное эфенди Миту не интересовало.

После освобождения настала пора судов и тяжб. Особенно, когда дело дошло до вопроса, кому принадлежит земля: турку, хозяину или крестьянам. Тогда-то и стало ясно, что в конечном счете от их состояния ничего не останется. Но что всего неприятнее было Софкиному отцу, эфенди Мите, так это необходимость, кроме всего прочего, еще и ходить по судам, присягать и препираться, — и с кем? — со своими недавними слугами! И он на все махнул рукой. А ведь стоило ему захотеть, он мог бы заявить, по примеру других, что ничего не получал от своих испольщиков; таким образом многие хозяева вернули свои промотанные и проданные имения.

— Эх, не хочу, чтоб крестьянский хлеб меня клял и слезы крестьянские меня проклинали! — говорил он с горьким великодушием.

Но в то же время он и не хотел и боялся того, что могло случиться, — отчуждения, продажи имений, огласки. Поэтому сразу после освобождения эфенди Мита скрылся и перебежал в Турцию с другими бегами и турками, предоставив Тоне все решать и улаживать по своему разумению. С помощью адвокатов, которые после освобождения наводнили город и у которых даже на шпорах были золотые наполеоны, Тоне все прекрасно уладил — осталось только несколько дальних полей и заброшенных виноградников, где лозы и в помине не было, а стояли лишь оголенные, развесистые каштаны. Единственное стоящее поле из оставшихся было у Моравы, около моста, если идти к Враньска-бане.

И когда Тоне пришел рассказать обо всем этом Софкиной матери, она по выражению его лица и по беспрестанно мигающим глазам поняла, сколько он при этом нахапал и украл. И это слуга, которого они вырастили и поставили на ноги! Ей хотелось швырнуть ему в лицо те жалкие гроши, которые он начал ей отсчитывать. Но разве она, Тодора, выдаст себя! И только когда Тоне уходил и, словно прося благословения, оправдывался, что принужден покинуть их, заняться собственной лавкой и собственным делом, у нее сжало горло и она едва выдавила:

— Ладно, ладно, Тоне!

— Да, матушка, и хоть я больше не служу у вас… Поверь, будь по-другому, я бы до самой смерти не покинул ваш дом. Эх, да и кому придет в голову уйти от вас?.. Но хоть я больше не служу у вас, опять-таки всегда, если тебе что понадобится, ты только пошли за мной, дай знать, и я тут же прибегу и все сделаю.

— Ладно, ладно.

Не в силах дождаться, пока он со счастливым и в то же время смиренным видом, отряхивая на ходу пыль с одежды и с ботинок и поправляя ворот, скроется с глаз, Тодора, дрожа от боли, горя и стыда, вернулась в дом и забилась в полутемный угол, захлебываясь рыданиями.

Ясно, что никто, даже родственники, не должны были знать об этом. Оставшуюся землю, в том числе поле около Моравы, сыновья Магды обрабатывали якобы исполу; на самом же деле они давали больше, чем получали, в знак благодарности за то, что земля, на которой они прежде работали как испольщики, теперь перешла к ним. Магда тоже никак не могла расстаться со своими хозяевами. Всю неделю она проводила в селе у своих сыновей и невесток. Муж у нее умер, и в некотором роде она была главой семьи. Но по субботам и праздникам она непременно приходила в город и каждый раз что-нибудь приносила, чаще всего муку, масло, брынзу, — этого хватало на некоторое время. Магда оставалась на несколько дней, прислуживая и хлопоча по хозяйству. Приходили и другие крестьяне, их бывшие испольщики, и всегда с подношениями, причем никогда не напоминали, что земля теперь их. И поэтому в первое время бедность не так уж ощущалась. И Софкиной матери довольно легко удавалось скрывать ее от постороннего глаза. Как и прежде, родственникам, в особенности старым дядям и теткам, навещавшим их, подавались крепкая ракия, хорошее вино и кофе.

3

Имеется в виду русско-турецкая война 1876—1878 гг., завершившаяся поражением Турции и освобождением славянских народов на Балканах от многовекового турецкого ига.