Тогда, онемев от страданий и боли, я не знал, что исход войны уже предрешен. Для всех: для нас, для немцев, для меня лично. Я не мог себе представить ни Сталинградской битвы с ее тысячами окоченевших фашистов, разбитыми «юнкерсами», бесконечными вереницами тянущихся к нам в Заволжье пленных, ни схлестнувшихся в яростном порыве советских и гитлеровских танковых армад на Курской дуге, ни того, что мой удачливый школьный приятель Порфирий Саввич Курашкевич дойдет до финала величайшей из войн. Пока я знал только одно: Порфирию удалось обогнать меня в беспощадном военном марафоне. Я лежу здесь, в моем теле постепенно угасает жизнь, вокруг — истощенные, умирающие люди. А он, майор Курашкевич, перетянутый тугими ремнями, с аккуратной кобурой на боку, уже далеко-далеко отсюда. Мчит по пыльной дороге на «эмке», весело шлет взмахом руки приветы девчатам-регулировщицам и зорко следит за небом, где из-за каждой тучки может выскочить «мессершмитт». Да что ему «мессеры»! За таким смерть не угонится. Он будет жить, он выскочит из любой передряги.

Третий день нам не дают ни есть, ни пить, никто не заглядывает в церквушку, слышен только ленивый разговор часовых, да и те, видно, расположились поодаль, совершенно забыв о нас, полагая, что здесь уже давно нет никого в живых… Я прикидываю последний шанс, еще пытаюсь найти лазейку, как-то выбраться отсюда.

За витражными окнами едва брезжит рассвет. Ни шороха, ни звука. Хоть бы дотянуться до окошка…

И вдруг — звон разбиваемого стекла. В окне пулеметное дуло. Холодная, короткая, как судорога, мысль: смерть! Нас будут убивать!..

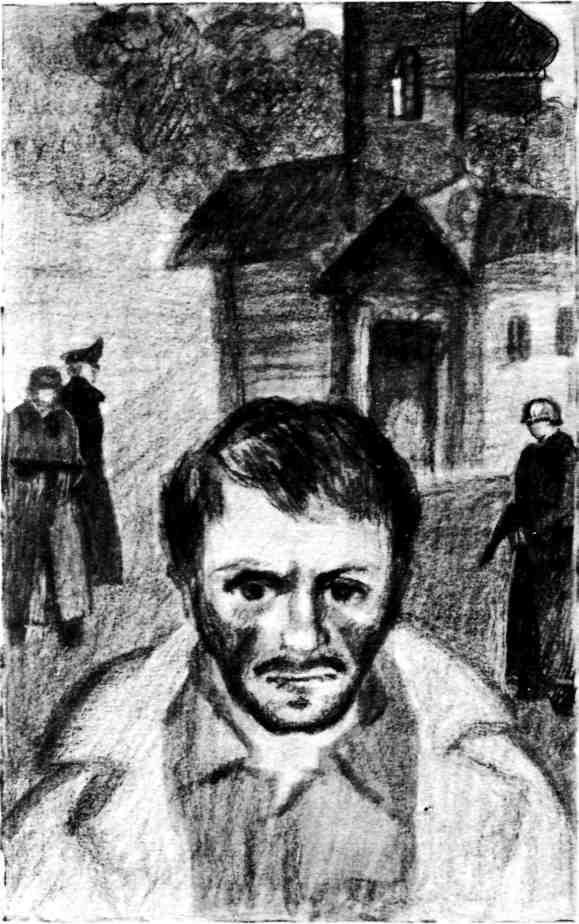

Грохот пулеметной пальбы. Я падаю ничком. Пули секут по телам, сбивают со стен штукатурку. В разрывах гранат тонут жалкие, как детский плач, крики о помощи… Я поднимаюсь. Это какое-то чудо, что ни один осколок, ни одна пуля не поразили меня… В церкви клубится ядовитый дым, по деревянным стенам рвутся языки пламени. Прямо перед собой я различаю вырванные взрывом двери, там свет, воздух… А вокруг — неподвижные тела, шинели, обмотки, сапоги, вскинутые руки, выпученные в предсмертном ужасе глаза… Стою, еще не осознав того, что здесь произошло. Даже сейчас, через сорок лет, этот кошмар будит меня среди ночи… Нас расстреливали из окон, добивали гранатами, измученных, еле живых узников. Потом подожгли.

Крыша рухнула, взметнув столб огня и дыма. Но за миг до этого я вышел наружу…

Я вижу перед собой зеленые шинели фашистов, один из них приближается ко мне с поднятым автоматом. Он смотрит на меня с интересом. «Когда нажмет спусковой крючок, я не услышу выстрела…» Я еще успеваю удивиться: неужели сейчас все оборвется? Почему не стреляет? И только тут слышу: «Найн! Найн!» Это кричит солдату офицер, стоящий поодаль среди других, спокойно наблюдающих за пожаром. Солдат толкает меня дулом автомата к группе офицеров возле сарая.

Я вижу знакомое лицо. Где же я встречал его?

Ведь мне знакомо это продолговатое лицо с мощным, властным подбородком, эти серо-голубые глаза… В каком мире это было?.. Неужели?.. Да, да, Берлин, клиника Нимеера… Мы вместе слушали лекции профессора Нимеера!.. Это он кричит: «Найн!» Его не слушают, но он упрямо кричит: «Найн!» Что-то словно толкает меня вперед.

— Доктор Рейч! — кричу и я сдавленным голосом. — Доктор Рейч!..

Отчаяние придает мне силы. Еще один шаг, еще… Те, у сарая, смотрят на меня удивленно, как на привидение. Рейч быстро приближается.

— Доктор?..

Не может вспомнить моего имени, но, конечно, узнал. Еще мгновение, и я стану для него опять коллегой, его товарищем по клинике Нимеера. Молодые парни, мы сидели вместе в просторных аудиториях берлинской клиники.

— Я — доктор Богуш… Клиника профессора…

— … Нимеера! — восклицает Рейч.

Он поворачивается к офицерам, называет мою фамилию, говорит о берлинской клинике, о нашей учебе, о великой славе профессора…

— Мне нужен хирург! — голос у Рейча крикливый, высокий. — Я забираю его!

Офицеры неодобрительно смотрят на Рейча, но его властная уверенность, кажется, подействовала на них. Мы можем идти. Прочь от пылающей церкви, от солдата с бледным лицом. «Дойдете до машины? — спрашивает меня Рейч с ноткой сочувствия. — Вы должны дойти до машины».

Я молчу, и тогда Рейч берет меня за руку и ведет куда-то за сарай.

— Все будет хорошо, коллега, — говорит он. — Все будет прекрасно!..

Я вижу закамуфлированный «опель», автоматчика, который открывает передо мной дверцу. Чувствую теплое нутро кабины. «Лос!» — командует Рейч. Машина дергается, глубокая колея втягивает нас, под днищем хлюпает грязь, сожженные хаты плывут навстречу, поваленные плетни, столбы, колодезные журавли… Рядом со мной сидит автоматчик, впереди, около водителя, — гауптман Рейч. Едем, словно колышемся в лодке. Доктор Рейч поворачивается ко мне и изрекает философски:

— Война!.. Никто так не понимает этого кошмара, как мы, врачи. Правда, коллега?

Я хочу ему ответить, но перед глазами все плывет, к горлу подкатывает тошнота, и я куда-то проваливаюсь…

На следующее утро меня, еще не отошедшего от пережитого ужаса, гауптман Рейч ведет через полувымерший городок в военный госпиталь. На мне старая немецкая шинель. Фронтовой лазарет помещается в массивном старом здании, где до войны был ветеринарный техникум. Я узнал этот дом, узнал городок. Мой родной Малютин… Булыжная мостовая, ветхие домишки, амбары, покосившиеся вывески. Вижу санитарные машины с ранеными во дворе, куда мы, школьники, столько раз ходили на вечера, подкарауливали здесь девчонок…

— Я представлю вас майору Штумпфу, начальнику госпиталя, — словно успокаивает меня доктор Рейч, идущий рядом в новенькой, перетянутой ремнем шинели, в фуражке с высокой тульей. — Ведите себя умно.

Отреагировать на его слова у меня нет сил. Едва передвигаю ногами, поднимаюсь по широким мраморным ступеням лестницы. Запах камфоры, карболки, йода. Откуда-то доносится истошный вопль оперируемого, и глухое эхо от него бьется в высокие потолки.

Заходим в кабинет начальника госпиталя. Тут стерильная чистота, даже некий уют, на большом столе стоит бутылка с минеральной водой. Майор Штумпф, грузный, в плотно облегающем белом халате смотрит в окно. Во дворе сгружают раненых.

— Ну не идиоты? — спрашивает он доктора Рейча, не замечая меня. — Полагают, что я бог Саваоф и могу принять всех раненых южной группы.

— Простите, господин майор… — пытается повернуть разговор в нужное русло Рейч.

— И вы с раненым?

— Нет, это русский.

— Почему он в нашей шинели? — толстые губы майора кривятся в брезгливой гримасе. — А, вероятно, полицейский?

— Нет, это врач, — говорит Рейч и тихо добавляет: — Он может быть нам весьма полезен.

У майора поднялись брови, тонкие, рыжеватые, словно выщипанные пинцетом. Он переспрашивает, чем именно может быть полезен этот русский.

— Он врач, господин майор, — говорит Рейч. — А дел у нас сейчас немало. Сами видите, — он кивает на окно, за которым слышится гул моторов, крики команд.

Штумпф смотрит на меня в упор, будто разглядывает заинтересовавший его предмет. Потом резко поворачивается к Рейчу:

— Врач… Вот умно! А представляете, доктор, какие неприятности могут быть у меня с гестапо? Вам-то хорошо. Имеете в Берлине дядюшку-бригаденфюрера. А что я скажу этим болванам? У меня в госпитале — русский фельдшер!

— Не фельдшер, господин майор, а превосходный врач, — решительно произносит Рейч. Он, видно, обладает здесь большим весом, и поэтому держится твердо, с чувством даже некоторого превосходства. — Я работал с ним в клинике профессора Нимеера в Берлине. Перед самой войной.

— Нимеера?.. — майор, кажется, не очень разбирается в иерархии медицинских светил Германии, но имя производит на него впечатление. — Да, Нимеер, пожалуй, величина.

— Богуш тогда приехал из Москвы, проходил у него практикум. Первоклассный хирург, — Рейч расхваливает меня совершенно открыто, не стесняясь моего присутствия, будто они с майором оценивают нужную вещь. — И вдруг сегодня вижу… то есть вчера: выходит из горящей церкви. Еще минута, и его бы там прикончили наши ребята.