Дмитрий Викторович показывал отснятые под водой фильмы, где гигантские стаи рыб кружили в загадочном хороводе. Я вспоминал эти фильмы, сидя на склоне бархана над отарой, она напоминала мне стаю рыб. Вдруг возникавшие «течения» выносили наружу группу животных, возникал выступ, щупальце. Если Овезли успевал напугать овец, они поворачивали вспять. Однако случалось, что «щупальце отрывалось» у основания, и группка бегом устремлялась к воде.

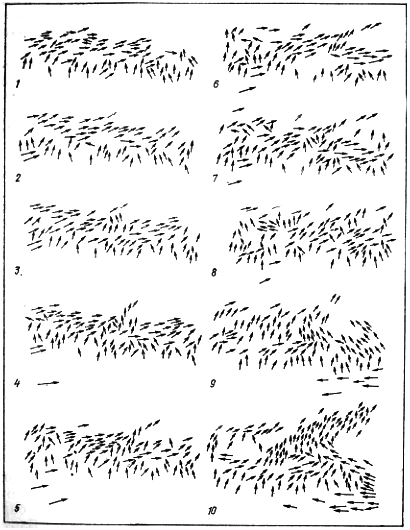

Кто из овец был инициатором этих движений, заметить было невозможно. Радаков, рассматривая свои кинопленки, убедился, что постоянных вожаков у стаи не было — желание двигаться в одном направлении возникало сразу у нескольких рыбок. У стаи появлялся коллективный вожак. Понять, как это происходит у овец; без кинокамеры я не мог (рис. 1).

Рис. 1. На рисунке, сделанном с киноснимка, стрелки изображают отдельных овец (наконечники — их головы). Этапы 1—10 соответствуют выявлению группы лидеров в отаре

После водопоя отара легла отдыхать, а мы принялись за тушеную в сале баранину — коурму. Чудная вещь коурма, особенно когда макаешь в нее лепешку, да еще удается подхватить, прижать к лепешке кусочек мяса.

На ночлег остановились неподалеку от цистерны. Здесь было мало корма, барханы разбиты копытами овец. Стоило ветру усилиться, как над барханами начинали куриться тонкие струйки поднятого в воздух песка.

Уже смеркалось. Овезли пас отару поблизости. Нурягды остался в лагере, а мы с Пишик-ага пошли за дровами. Старик знал где-то неподалеку хороший лесок саксаула. Ветер выдул песок из-под корней деревьев, обнажились длинные сухие узловатые плети. Их нетрудно было выкорчевать из песка.

Осматривая бархан за барханом, мы постепенно собрали две хорошие вязанки хвороста. Я отошел от Пишик-ага немного в сторону, когда заметил, как по гребню бархана метнулась рыжеватая фигура. Тотчас где-то там в котловине раздался визг. Я бегом кинулся вверх по бархану и увидел с гребня крупного каракала, только что поймавшего зайца. Шум песка, осыпавшегося под моими ногами, вспугнул песчаную рысь, она бросила зайца. Когда я подбежал, он был еще живой. Памятуя привычки своих товарищей, я тотчас перерезал ему горло ножом.

Пришел Пишик-ага. Он внимательно осмотрел зайца. Я спросил его:

— Давленину есть будешь?

Мне-то не раз приходилось отбирать у хищников их добычу, и она не казалась мне чем-то неприятным. Пишик-ага, как видно, сомневался; однако то, что я успел перерезать горло, выпустить кровь, видимо, успокаивало его.

Вероятно, очень смешно выглядели мои объяснения, какой зверь поймал зайца. Памятуя рассказы Пишик-ага о происхождении его имени, я повторял: «Пишик, пишик», — показывал руками рост кошки и пятна на ее теле. Случай этот еще долго обсуждался на чабанской стоянке.

Чабаны решили приготовить из зайца плов. Меня обрадовала их затея — можно было узнать секрет настоящего плова. Наблюдая за Пишик-ага, а впоследствии расспрашивая других чабанов, я как будто постиг главную тонкость. Дойти до нее самому невозможно, потому что ни запах, ни вкус готового плова никак не выдают секрета его приготовления.

Плов готовится на растительном масле. Пишик-ага настаивал, что лучше всего он получается на хлопковом масле. Пока рис тушится в кипящем масле, оно теряет свой запах. Разогрев казан на огне, Пишик-ara налил в него хлопкового масла, положил мелко нарезанные кусочки зайчатины и потом с полчаса тушил. Добавив туда три стакана воды, он засыпал по какой-то известной ему мерке рис, и через час плов был готов. Впоследствии я усвоил прием удаления излишка воды. При отсутствии навыка плов легко мог получиться слишком жидким. Казан накрывали газетой, а сверху крышкой. Капли, падавшие с крышки, скапливались на газете, их сливали. Таким методом удавалось уварить плов до нужной густоты.

Следующие два дня мы вели отару довольно быстро. Нурягды был недоволен пастбищами, искал более богатые. Пожалуй, мы зря торопились. Очень скоро расстояние до кошары показалось нам слишком большим.

К вечеру чабаны стали с беспокойством посматривать на небо. Казалось, погода должна перемениться. Вечером я, как обычно, постелил на песок кошму, оделся потеплее, а Пишик-ага заботливо укрыл меня шубой.

Проснулся я от ощущения тяжести. С усилием отвалил полу дохи, которой укрылся с головой. Все вокруг покрывал толстый слой снега. Тяжелые хлопья продолжали ложиться вокруг. Я с удовольствием нырнул под шубу как в берлогу. Однако сон не шел. Я снова выглянул из-под шубы и понял, почему беспокоюсь. Я остался один. Ни чабанов, ни отары рядом не было. Наскоро обувшись, я бродил вокруг стоянки, пытался что-либо разглядеть вокруг. А снег все падал. Он уже прикрыл следы ушедших чабанов. Кругом была темнота. Я не знал, где искать отару.

В тревоге, то и дело просыпаясь, вылезая из-под шубы, я едва дождался утра. На рассвете из снежной пелены внезапно вынырнул Пишик-ага с верблюдами. Не знаю, как он смог их отыскать. Пишик-ага был сильно встревожен и оттого немногословен. Я помог ему собрать наше небогатое хозяйство, связать вьюки и погрузить их на верблюдов.

Уже рассвело, однако из-за снежной завесы я едва мог разглядеть гребни соседних барханов. Но Пишик-ага уверенно вел верблюдов, то ныряя в котловину, то поднимаясь на гребень. Через час мы догнали отару. Снегу навалило уже выше колен. Овцы глубоко вязли, не хотели идти вперед. Как только чабаны оставляли их в покое, они собирались в плотные кучи головами внутрь и так стояли. Снег быстро укрывал их спины толстым одеялом. Видя, с каким трудом чабаны направляют отару вперед, я спросил Пишик-ага, почему нельзя подождать. Может быть, лучше, если отара постоит. Глядишь и разъяснит. Пишик-ага было не до обсуждений. Он только тихо сказал, глядя мне прямо в глаза:

— Наверное, все бараны помирай.

Только после его слов я осознал всю меру опасности, грозившую отаре. Забегая вперед, скажу, что и по сей день неясно, почему пустынные овцы в таких количествах гибнут во время сильных снегопадов. Они собираются в кучки и так стоят двое-трое суток, пока все не начинают ложиться, падать, погибать. Может быть, они устают, может, слабеют без корма, без воды. Трудно сказать.

Дав отаре передышку, чабаны снова направили ее вперед. Моя «вторая» овца теперь была героиней. Главным образом она служила чабанам вожаком. Они направляли вслед за ней других овец. Даже та коза, что обычно вела отару, теперь то и дело хитрила, старалась спрятаться в глубь отары, не идти первой. У нее были слишком короткие ноги. С какой-то внутренней гордостью я смотрел на «вторую» овцу. Да и чабаны не очень торопили ее. Конечно, мы все четверо по очереди шли впереди отары. Пишик-ага вел верблюдов, чтобы как-то наметить, намять дорогу в снегу. Те восемь километров, которые накануне отара прошла с легкостью, теперь показались нам немыслимо длинными.

К вечеру мы прошли едва полпути. Нурягды через Пишик-ага предложил мне вместе со стариком и верблюдами отправиться к кошаре и устроиться на ночлег. Сам Нурягды с Овезли собирались остаться у отары, если удастся подогнать ее поближе к кошаре, а нет — ждать утра. Овцы вялые, безучастные стояли, плотно прижавшись друг к другу, опустив голову. А снег все продолжал идти.

Я послушался чабанов, и мы вместе с Пишик-ага отправились к кошаре. Не было смысла упрямиться. Я не знал, чем могу помочь. Чабаны надеялись, что возле кошары окажется машина, удастся известить совхозное начальство о беде, попросить помощи. Впрочем, они понимали, что и без того весь район, да и не только район, уже поднят на ноги. Конечно, уже все знали о беде с Каракумах, думали, как помочь.

Пишик-ага взобрался на верблюда, а я шел позади. Идти по следам было не так уж тяжело, и мы без приключений часа через два добрались до места. У кошары стояла водовозка. Использовать машину мы, конечно, не могли. Ее шофер совсем молодой парень без конца повторял, как он был напуган, когда снег стал все больше заметать дорогу. Дорога в поселок ему была отрезана, и он стал пробиваться обратно, к нам.