На это Сальвиати возражает: «Вы ведь, синьор Симпличио, я полагаю, тысячу раз плавали в лодках из Падуи и по совести признаете, что никогда не ощущали в себе причастности такому движению, за исключением тех случаев, когда лодка, садясь на мель или наталкиваясь на какую-нибудь преграду, останавливалась и вы с другими пассажирами, захваченные врасплох, рисковали упасть. Следовало бы и земному шару встретиться с каким-нибудь препятствием, которое его остановило бы, потому что, уверяю вас, тогда вы заметили бы импульс, пребывающий в вас, поскольку он отбросил бы вас к звездам».

Продолжая свою речь, Сальвиати указывает, что движение Земли может быть замечено зрением: «Вы можете заметить движение лодки, а именно посредством зрения, смотря на деревья и здания, находящиеся на берегу: они, отделенные от лодки, кажутся движущимися в противоположную сторону; если посредством такого опыта вы хотите удостовериться в земном движении, то я советую вам посмотреть на звезды, которые благодаря этому кажутся вам движущимися в противоположную сторону».

«Диалог» должен был доказать правоту учения о движениях Земли. Всем должно было стать ясным, что Земля— такое же движущееся космическое тело, как Луна, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.

Это сочинение, вышедшее в свет в 1632 году, привело в ярость богословов.

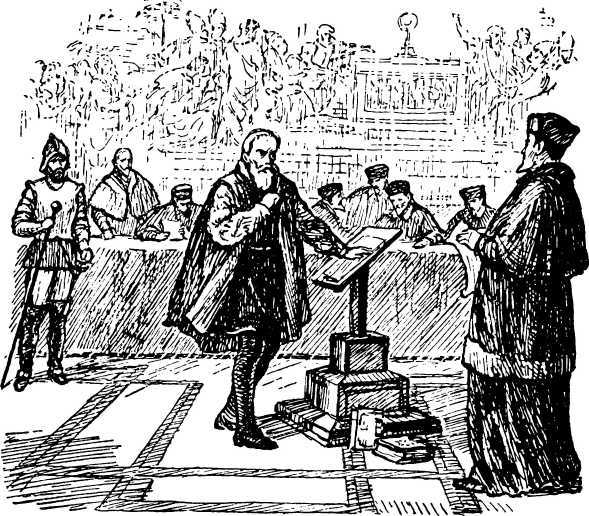

Галилей был вызван в Рим на суд инквизиторов. Ему было предъявлено обвинение, что он «верил и поддерживал учение, ложное и противное святому божественному писанию».

Угрожая Галилею пыткой, вслед за которой его ожидало сожжение живым на костре, инквизиция потребовала публичного отречения от учения Коперника. Больной, семидесятилетний Галилей покорился и подписал отречение от мнения, что «Солнце есть центр мира и недвижно, Земля же не центр и движется».

Последние годы Галилей должен был провести в своем сельском домике под надзором инквизиторов. Он не имел права издавать никаких астрономических сочинений. В этот период своей жизни Галилей возвратился к временно прерванным занятиям механикой.

Галилей перед судом инквизиторов.

Ниспровержение аристотелианства

Интерес к астрономическим открытиям и системе мира Коперника охватил в XVI веке широкие слои общества в Италии. Шли оживленные разговоры не только во дворцах герцогов, но и в мастерских художников и ремесленников. По вечерам на паперти собора во Флоренции сходились врачи, учителя, аптекари, ремесленники, художники, чтобы беседовать о новостях литературы и науки.

Хотя прошло всего несколько лет после выхода в свет (и к тому же на латинском языке) бессмертного труда Коперника, а его идея уже обсуждалась флорентийцами.

Одним из постоянных собеседников того времени, собиравшихся на соборной паперти Флоренции, был маэстро Антонио, известный своим согражданам под шутливым прозвищем «Карафулла».

Часто возникал спор о том, неподвижна ли или движется Земля. В этих случаях Карафулла защищал мнение о движении ее, приводя самые невероятные, иногда даже шутливые доказательства. Он говорил, например, будто океанские приливы и отливы — это «колыхание» водных масс, вызываемое движением Земли.

Не только строение мира — вопросы механики также живо интересовали ремесленников и мастеров Италии. Поэтому нет ничего удивительного, что недовольные схоластикой простые люди стали объединяться в свободные научные общества и кружки.

Первый такой кружок — «веселая бригада» — образовался в 1540 году в той же Флоренции. Члены этого кружка приняли шутливое прозвище — «Мокрые».

Один из основателей кружка, аптекарь Граццини, был известен как автор популярных новелл и комедий. Другой, сапожник Джелли, слыл большим знатоком философии, но врагом латыни. К ним присоединился прославленный в XVI веке математик Козимо Бартоли.

Члены кружка начали делать переводы литературных произведений и ученых трудов на разговорный итальянский язык.

Герцог Тосканы заинтересовался их работой. Он надеялся получить от кружка помощь в решении вопросов строительства и военного дела. Чтобы облегчить кружку его работу, герцог присвоил ему наименование «Флорентийской академии», а президент «академии» был поставлен одновременно во главе университета.

«Флорентийская академия» занялась популяризацией науки. Члены ее читали общедоступные лекции по физике, механике, астрономии и другим отраслям знания.

«Нужно снять у народа с носа синие очки, надетые ему учеными-латинистами и рисующие ему ложную и искаженную картину мира, — говорил Джелли. — Ново-основанная академия сорвет с них всех маску».

Не только непонятная народу латынь ставилась в вину университетам. Члены «академии» указывали на отсутствие связи между университетской наукой того времени и потребностями техники, на господство неверных мнений признанных авторитетов, на отсутствие их проверки экспериментом.

Один из видных флорентийских академиков, Бенедетто Варки, писал: «Хотя у современных философов в обычае верить всему, что написано у хороших авторов и особенно у Аристотеля, и никогда этого не доказывать, но было бы не менее надежно и интересно идти другим путем и в обоих случаях иногда нисходить до опыта, например в вопросе о движении тел. Аристотель и все остальные философы без всяких колебаний верили и утверждали, что тело тем скорее падает, чем оно тяжелее, между тем как опыт доказывает, что это неверно».

В призывах к опыту, в стремлении познакомить с наукой широкие массы состояла заслуга этого флорентийца.

Вскоре стали возникать подобные «академии» и в других городах Италии. В них объединялись также люди, не имевшие отношения к схоластической науке. Деятельность этих свободных научных кружков сыграла важную роль в развитии механики.

Наука университетов первой половины XVI века продолжала оставаться далекой от практической жизни. Студенты изучали философские труды Аристотеля и Платона. Технические науки вовсе не входили в программу университетов. Во многих университетах того времени не преподавались ни математика, ни механика. Эти науки нашли приют в «академиях». Оттуда раздавались призывы следовать «указаниям самого Аристотеля», признававшего важность опыта для познания природы.

Во второй половине XVI века промышленность некоторых стран уже сделала большие успехи. Все более усиливалась буржуазия — владельцы промышленных предприятий и купцы, — боровшаяся с феодализмом. Она поддерживала нужное для промышленности экспериментальное направление в науке.

Церковь защищала феодализм, гибель которого грозила ей потерей привилегий. Она боялась духа исследования, охватывавшего широкие массы. Одно из средств поддержания феодализма церковники видели в схоластике, отвлекавшей умы людей от изучения природы.

Но уже поднималась волна возмущения против пленения умов аристотелианством. Все смелее и громче звучали голоса против него.

Около середины XVI века в Англии, быстрее чем в других странах, начал развиваться капитализм. Буржуазия приобрела большое влияние. Она стремилась порвать со средневековой схоластикой.

Ярким выразителем нарождавшегося мировоззрения явился английский философ Фрэнсис Бэкон (1561–1626). Ловкий царедворец, Бэкон сделал блестящую карьеру. Он достиг поста лорда-канцлера и получил звание барона Веруламского.

Несмотря на занятость государственными делами, Бэкон нашел время написать и издать прославившее его сочинение «Новый Органон». Это сочинение он противопоставил сочинению Аристотеля «Органон».

Бэкон был ярым врагом Аристотеля и других натурфилософов, учение которых основывалось на умозрениях. Он призывал к экспериментированию в исследовании природы. Осуждая сторонников умозрительного метода, переоценивавших разум человека, он писал: «Тонкость природы неизмеримо превосходит тонкость наших чувств и нашего ума, так что все эти прекрасные созерцания, размышления, толкования — бессмысленная вещь».

Но Бэкон далек от грубого эмпиризма. Он требует, чтобы результаты опыта и наблюдений служили лишь материалом для логических выводов. «Те, кто занимались науками, — писал он, — были или эмпириками, или догматиками. Эмпирики, подобно муравью, только собирают и пользуются собранным. Рационалисты, подобно пауку, из самих себя создают ткань. Пчела же избирает средний способ: она извлекает материал из цветов сада и поля, но располагает и изменяет его собственным уменьем».